- 「親にお金ばかり使わせているニートな兄には絶対に遺産を渡したくない」

- 「前妻の子に財産を相続させない方法はないの?」

これまでの家族関係から、特定の相続人に遺産を相続させたくないこともあるでしょう。

しかし、相続人には最低限遺産を受け取る権利(遺留分)があり、完全に相続させないというのは簡単ではありません。

今すぐ正しい方法で対策を講じれば、相続させたくない人に渡す遺産を最小限、もしくはゼロにすることが可能です。

そこで本記事では特定の相続人に財産を相続させない方法・遺留分を渡したくないときにできる方法など4つの対策について解説します。

遺産を相続させたくない人がいて悩んでいる方へ

遺産を相続させたくない人がいる…でもどうしたら相続させずに済むのかわからず悩んでいませんか?

結論からいうと、相続させたくない人がいる場合は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることが可能です。

- 相続させたくない人がいる場合の対処法を教えてもらえる

- あなたのケースで相続させないことは可能か教えてもらえる

- 依頼すれば面倒な手続きを代行してもらえる

ベンナビ相続では、無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載しています。

まずはお気軽にご相談ください。

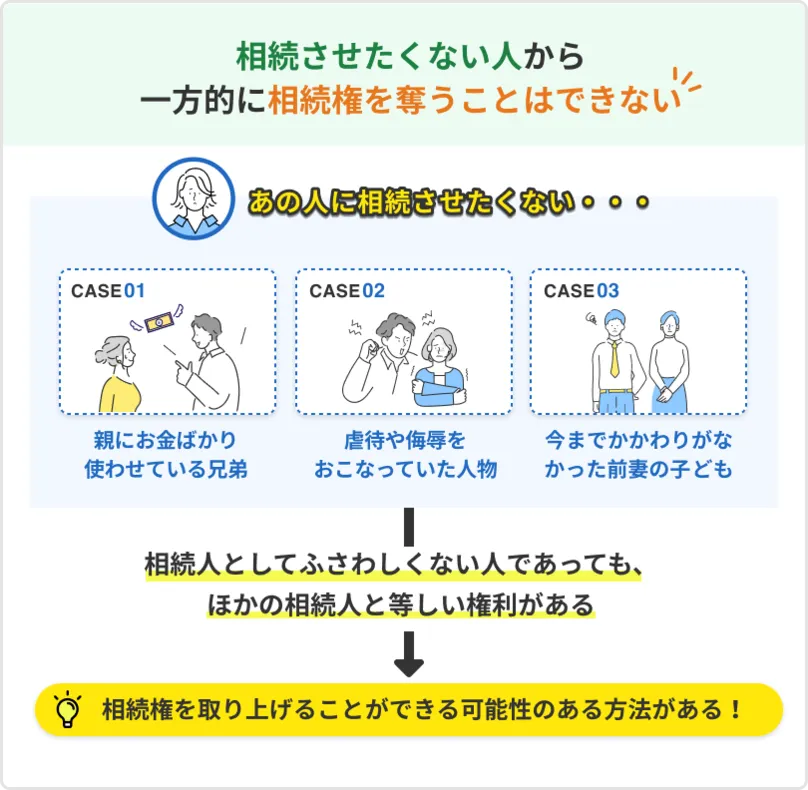

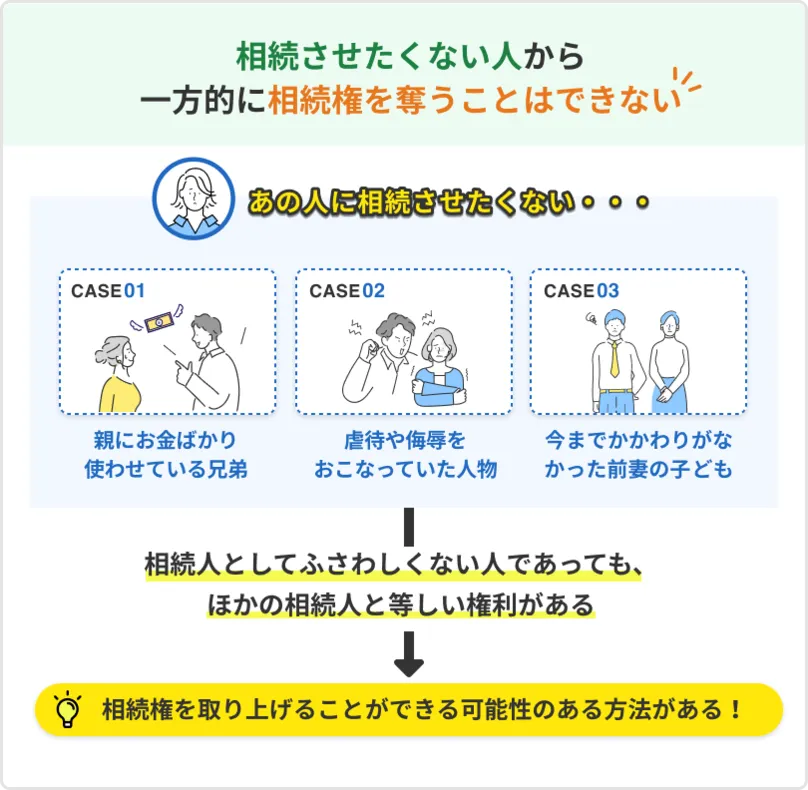

相続させたくないからといって相続権を一方的に奪うことはできない

結論からいうと、相続させたくない人がいるからといって相続権を一方的に奪うことはできません。

ここでは、相続権を奪うことができない理由について解説します。

相続権があるため

被相続人(亡くなった人)の遺産を相続できる権利を持つ人(法定相続人)は民法で定められた「相続権」を持つため、相続権を奪うことは簡単ではありません。

亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人物は以下の順位があります。

例えば、子がいる場合、親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

引用元:民法第896条|e-GOV法令検索

相続権を奪う制度としては「相続人の廃除」という制度があり、相続人が被相続人に対する一方的な虐待や重大な侮辱を加えた場合などに相続人の相続権を奪うことができます。

相続人の廃除をおこなうには、生前に家庭裁判所へ審判も申立てる方法と、遺言によって書き残したあとに遺言執行者によって申し立てをおこなう方法があります。

申し立てにより審判もしくは調停がおこなわれ、相続人の廃除が認められるか否かの結果が言い渡されます。

ただし、相続人の廃除が家庭裁判所で認められることもありますが、代襲相続によって効果がなくなってしまう可能性もあります。

代襲相続は該当する相続人の相続する権利が喪失しても、子どもに受け継がれてしまうことをいいます。

せっかく被相続人に対して一方的な虐待や重大な侮辱を加えた相続人を廃除しても、その子どもが財産を相続してしまい、結果的に被相続人が望んでいる効果が薄れてしまう可能性があります。

遺留分が認められるため

配偶者や子、親には遺留分が認められているため、完全に相続させないということが難しい傾向があります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の遺産の取り分のことです。

第千四十二条

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

引用元:民法1042条|e-GOV法令検索

遺留分の分配は、以下のとおりです。

- 親や祖父母などが相続人である場合:3分の1

- 前項以外の相続人の場合:2分の1

兄弟姉妹には遺留分が無いため、相続させたくない相手が兄弟姉妹である場合、相続分をゼロにすることも可能です。

しかし、親戚や親などには遺留分が発生してしまうため、注意しなければなりません。

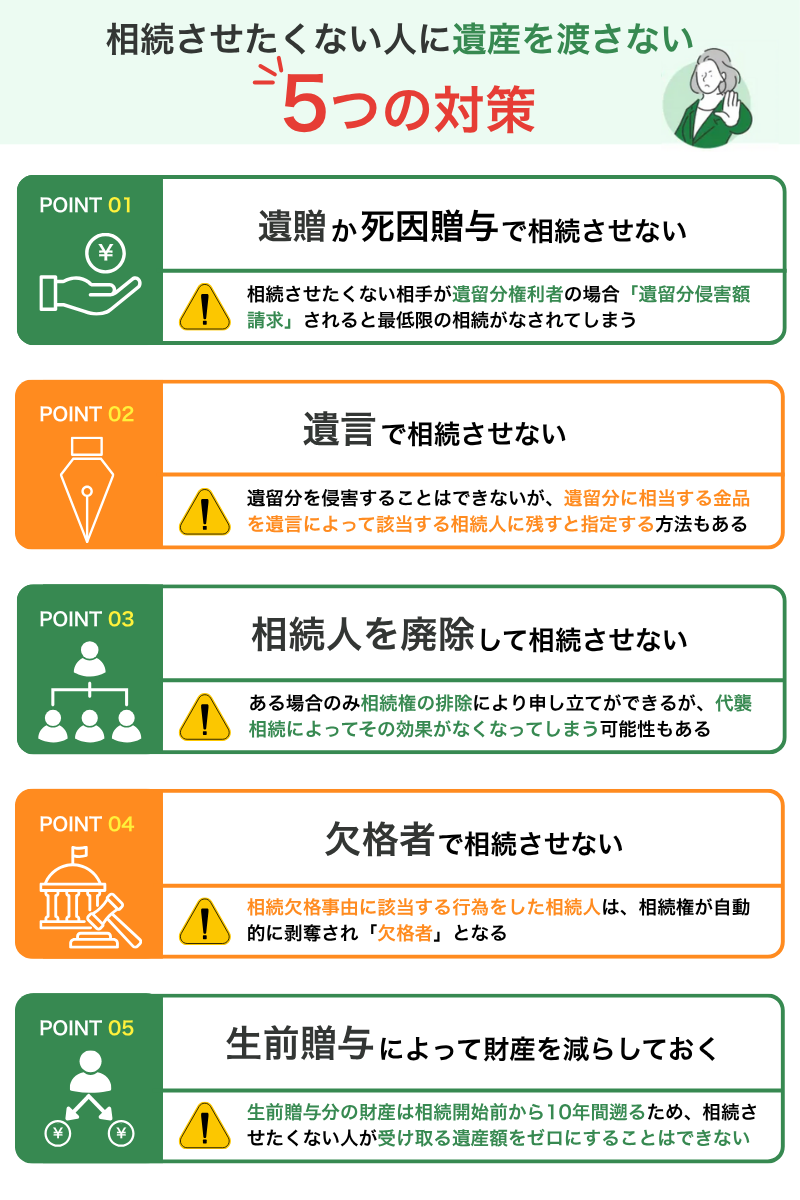

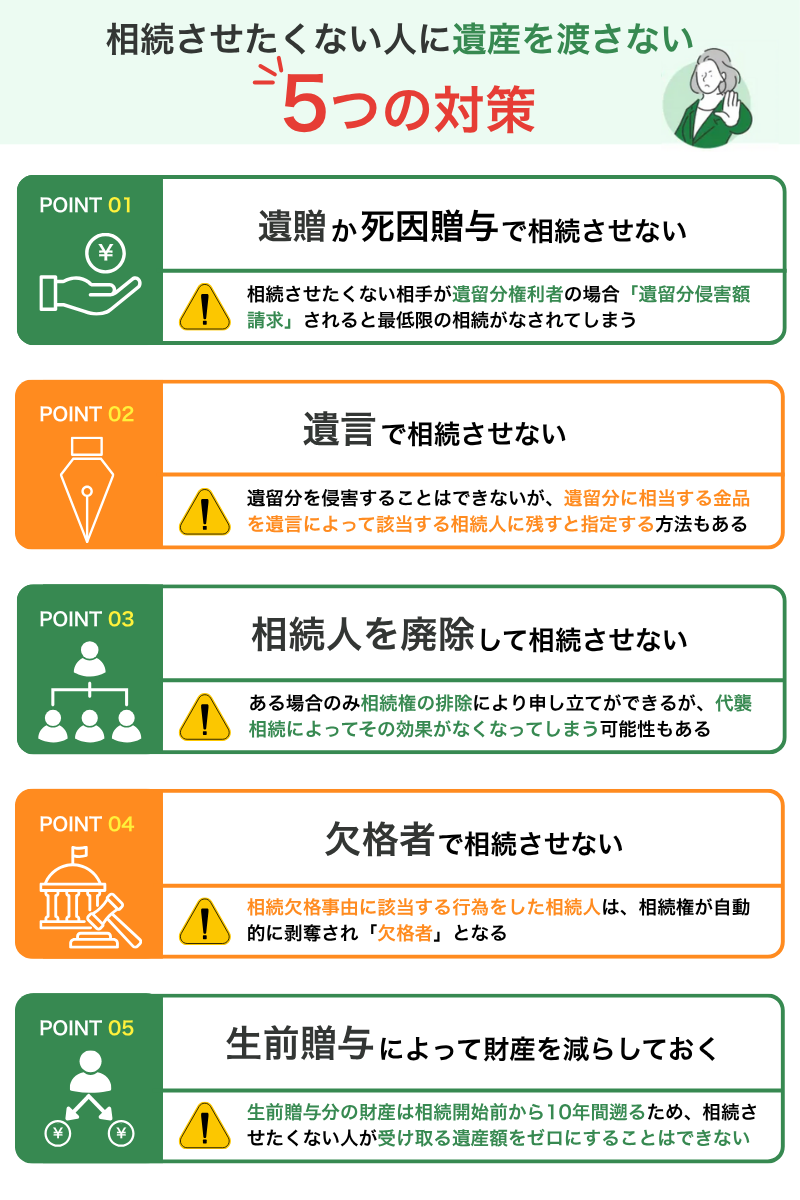

相続させたくない人がいるときにできる5つの対策

ここからは「相続させたくない人に遺産を渡さない」ための具体的な方法について解説します。

実行するのに難易度が高い方法もあるので、必要に応じて弁護士などに相談したうえで検討してください。

①遺贈か死因贈与で相続させない

遺贈や死因贈与などの贈与によってすべての相続財産を他人に贈与すれば、相続させたくない人に相続財産が渡らないようにすることが可能です。

しかしこの方法では、遺留分侵害額請求をされてしまう恐れがあります。

「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」とは遺留分の割合分の財産を受け取れなかった相続人が、財産の不足分を要求できる権利のことです。

遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1であり、そのほかのケースでは2分の1となります。

相続財産を贈与や寄付によって処分しても、遺留分侵害額請求権を持つ相続人に対しては、定められた割合の金銭を支払う可能性があることを知っておきましょう。

②遺言で相続させない

被相続人の子どもが複数人いるケースや配偶者が生きているケースでは、遺言によって相続する金品の割合を指定することができます。

そのため、相続財産を承継させたくない相手には、相続をしない・相続分はゼロだと指定することが可能です。

しかし「①遺贈か死因贈与で相続させない」と同様に、被相続人の配偶者・直系尊属・直系卑属にあたる相続人へ付与されている遺留分を侵害することはできません。

相続人は遺留分を受けとる権利があることを知っている可能性が高いため、遺留分侵害額請求をおこなうことは確実だと考えておくとよいでしょう。

対策として遺留分に相当する金額の金品を、遺言によって該当する相続人に残すと指定する方法があります。

この方法は遺言によって遺留分の金額に見合う最低金額の相続を保証するものです。

状況によっては苦肉の策となりえますが、本来の相続額と比べると遺留分のほうが低い金額となるため、少しでも相続させたくない場合には有効です。

遺言書にはほかにもいくつかの効力を発揮する場面がありますので、「遺言書について絶対に知っておくべき9つのコト」も併せて確認してください。

③相続人を廃除して相続させない

相続財産を承継させたくない相続人の相続権を奪ってしまう制度を、相続人の廃除といいます。

相続人の廃除は、相続人の相続権を強制的に喪失させる強力な方法です。

推定相続人が、以下の条件を満たしていれば、相続人の廃除をおこなえます。

- 被相続人に対する一方的な虐待や重大な侮辱を加えたとき

- 著しい非行があったとき

条件の行為は、単純に犯罪を犯したという程度ではなく、被相続人の財産・精神などに害を及ぼす行為でなければなりません。

相続人の廃除をおこなうには、生前に家庭裁判所へ審判も申立てる方法と、遺言によって書き残したあとに遺言執行者によって申し立てをおこなう方法があります。

ただし前述したように、相続人の廃除をしたものの代襲相続によって効果がなくなってしまうこともあります。

廃除した相続人に子どもがいる場合は注意しなければなりません。

④欠格者には相続させない

相続欠格制度とは、相続開始後の相続人に明らかな犯罪行為があった場合に、該当者の相続権を喪失させることです。

また相続権を失った相続人を欠格者といいます。

相続人の廃除との違いは、被相続人の意思が反映されているかどうかです。

廃除の場合は被相続人の意思によって相続権が剥奪されますが、欠格者の場合は被相続人の意思は関係なく、相続権が剥奪されます。

以下のような民法に定められている相続欠格事由に該当する行為をした相続人は相続権が自動的に剥奪されます。

- 故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害、または殺害しようとして刑を受けた者

- 被相続人が殺害されたことを知ったうえで、告訴や告発をしなかった者

- 詐欺や強迫により、被相続人の遺言作成・取り消し・変更を妨げた者

- 詐欺や強迫により、被相続人の遺言作成・取り消し・変更をさせた者

- 被相続人の遺言を偽装・破棄・変造・隠匿した者

上記の行為があった場合、家庭裁判所による審判や調停手続きは必要とせず、自動的に相続権を失う欠格者となります。

⑤生前贈与によって財産を減らしておく

相続させたくない人がいる場合、事前に生前贈与をおこなうことで相続財産を減らすことができます。

たとえば子が2人いる場合、どちらかに生前贈与をすることでもう一方が相続する遺産額を減らすことができます。

ただし、遺留分侵害額請求において生前贈与分の財産は、相続開始前から10年間さかのぼります。

生前贈与をしたからといって相続させたくない人が受け取る遺産額をゼロにすることはできません。

また、生前贈与を受けた人には特別受益が発生し、生前贈与によって得た利益を返還する「特別受益の持ち戻し」がおこなわれる可能性があります。

特別受益の持ち戻しを回避するには、遺言書で持ち戻しをしない旨を記載する必要があることを覚えておきましょう。

相続させたくない人がいるなら弁護士に相談を

「相続させたくない」という強い思いを抱えているなら、まずは弁護士へ相談してみましょう。

相続問題は、法律の知識だけでなく個々の家庭の事情が複雑に絡み合うため、自己判断で進めると思わぬトラブルを招きかねません。

相続の専門家である弁護士に相談すると、自分の状況に合わせた最適な対策を提案してもらえます。

家族構成や財産内容、相続させたくない相手との関係性を詳しく聞き取った上で、さまざまな法的手段のなかから適した方法を客観的に示してくれます。

相続に関する悩みは一人で抱え込まず、早期に弁護士へ相談することで、穏やかな気持ちで日々を過ごせるようになるでしょう。

さいごに

「相続させたくない」という悩みは、法的な知識と慎重な対応が求められる非常にデリケートな問題です。

自分の意思を法的に有効な形で実現するには、遺贈や遺言、相続人の廃除など、さまざまな選択肢がありますが、どの方法もメリット・デメリットが存在します。

安易な自己判断は、かえって親族間の対立を深めたりする危険性があるため注意しなければなりません。

それぞれの家族関係によって、相続財産を渡したくない相手がいることはしょうがないことではあります。

相続権を奪う行為はその相続人にとって、非常に重要であるため、十分に考えたうえで決断するといいでしょう。

遺産を相続させたくない人がいて悩んでいる方へ

遺産を相続させたくない人がいる…でもどうしたら相続させずに済むのかわからず悩んでいませんか?

結論からいうと、相続させたくない人がいる場合は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることが可能です。

- 相続させたくない人がいる場合の対処法を教えてもらえる

- あなたのケースで相続させないことは可能か教えてもらえる

- 依頼すれば面倒な手続きを代行してもらえる

ベンナビ相続では、無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載しています。

まずはお気軽にご相談ください。