公正証書遺言は「法律の専門家である公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管される遺言書」です。

無効となるリスクが低く、遺言者の意思を明確に伝えられるというメリットがある一方で、作成には一定の手続きと費用が必要などのデメリットもあります。

本記事では、公正証書遺言のメリットやデメリット・作成方法や費用・作成時の注意点などを解説します。

「確実に意思を残したい」「相続トラブルを未然に防ぎたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

公正証書遺言は「法律の専門家である公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管される遺言書」です。

民法で定められた厳格な方式に従い、公証人が遺言内容の適法性や遺言者の意思能力を確認して作成するため、ほかの遺言方式に比べて証明力と執行力が高いのが特徴です。

公正証書遺言で押さえておきたいポイントは、以下の3つです。

たとえば、相続財産が高額な場合や、相続人間で意見が対立しそうな場合、特定の人物に確実に財産を遺したい場合などに、公正証書遺言がその確実性から選ばれています。

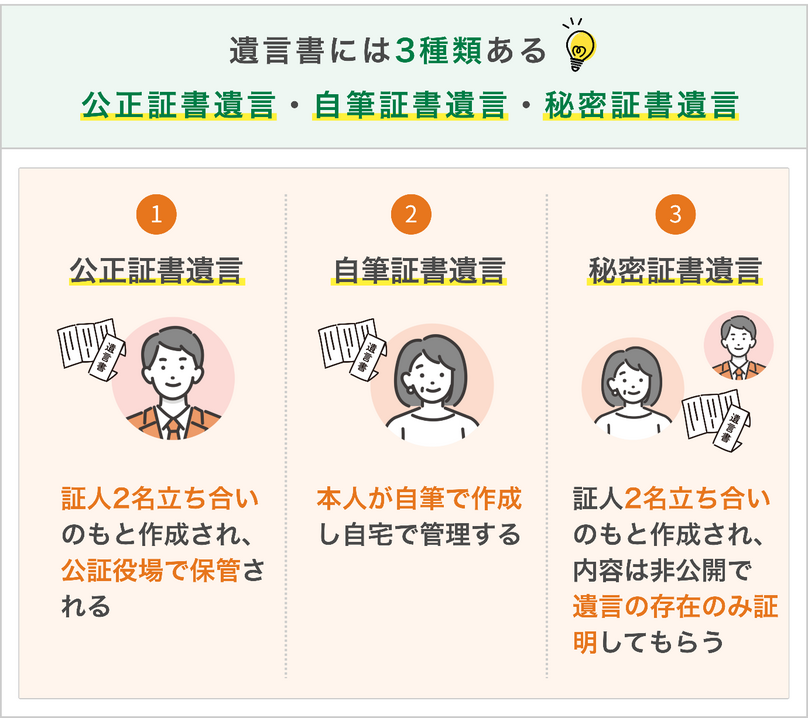

遺言書は、大きく分けて「公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言」の3種類があります。

公正証書遺言とほかの遺言の違いを比較表で見てみましょう。

| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 |

|---|---|---|---|

| 保管場所・保管する人 | 公証役場 | 遺言者自身または法務局 | 自由 |

| 検認手続き | 不要 | 必要 ※法務局で保管した場合は不要 | 必要 |

| 作成費用 | 財産額によって異なる | 筆記具代のみ ※法務局で保管する場合は1件につき3,900円 | 1万1,000円 |

それぞれのメリットとデメリットをまとめると、以下のとおりです。

| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 |

|---|---|---|---|

| メリット | ・形式不備の心配がない ・家庭裁判所の検認不要 ・原本が公証役場に保管され安心 |

・費用がかからず手軽に作成できる ・誰にも知られずに作成できる |

・内容を秘密にできる ・公証人に存在を証明してもらえる |

| デメリット | ・費用と手間がかかる ・証人が2名必要 |

・形式不備で無効になるリスクあり ・家庭裁判所の検認が必要 ・紛失や改ざんのリスクあり |

・作成や手続きがやや複雑 ・家庭裁判所の検認が必要 ・形式不備のリスクあり |

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にできるというメリットはありますが、手続きがやや煩雑になるため、実際には「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」を選択されるケースがほとんどです。

秘密証書遺言について詳しく知りたい方は「秘密証書遺言とはどんな遺言書か?作成方法と効果を解説」をあわせてお読みください。

相続トラブルのリスクが高い方・意思を確実に伝えたい方・自筆での作成に不安がある方には、公正証書遺言の作成が特におすすめです。

具体的には、以下のようなケースの場合は公正証書を作成したほうがよいでしょう。

公正証書遺言は、厳格な作成手続きと公証役場での保管により、遺言の内容や遺言者の判断能力に関する争いを未然に防ぐ効果が高いのが大きなメリットです。

上記のケースに当てはまる方は、公正証書遺言の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

公正証書遺言には、ほかの遺言方式にはない多くのメリットがあります。

作成には費用や手間がかかりますが、それに見合うだけの安心感と確実性が得られるでしょう。

少しでも将来の相続に不安要素がある場合は、費用をかけてでも公正証書遺言を作成する価値があるといえます。

これから、具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成に関与するため、内容の不備や方式違反で遺言が無効になるリスクがほとんどありません。

公証人は、遺言者の意思を法的に有効な形で反映できるようアドバイスし、要件がしっかり満たされているかを厳格に確認します。

さらに、遺言作成時に遺言者の判断能力が確認されるため、「遺言作成時に判断能力がなかった」といった理由で後から無効にされるリスクも大幅に減少します。

認知症などの病気を理由とした相続トラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。

自筆証書遺言では、日付の記載漏れや曖昧な表現が原因で無効になる場合もあるため、遺言を確実に残したい方にとって、公正証書遺言は大きなメリットがあるといえるでしょう。

公正証書遺言は、原本が公証役場に厳重に保管されるため、偽造・変造・紛失のリスクがほぼありません。

法律により、公証人は遺言公正証書の原本を原則20年間保管する義務があります。(公証人法施行規則第27条)

さらに、遺言者が生存している間は保存の必要があると判断されることから、実質的には遺言者が亡くなるまで保管されるのが一般的です。

一方で、自宅で保管する自筆証書遺言では、相続人が発見できなかったり、相続人の一部により破棄されたりするリスクがあります。

公正証書遺言であれば、そのような心配は無用です。

公証役場による厳重な管理で、遺言書の存在と内容は確実に守られます。

公正証書遺言は、公証人や証人が関与して作成されるため、ほかの遺言形式よりも信頼性が高いのもメリットです。

万が一、遺言の有効性が争われた場合でも、公正証書遺言は強力な証拠として扱われることが一般的です。

自筆証書遺言や秘密証書遺言では、遺言者が本当に自分の意思で作成したのか、作成時に十分な判断能力があったのかが後に問題となるケースがあります。

一方、公正証書遺言は公証人と証人2名の立ち会いのもとで作成されるため、「遺言者の明確な意思にもとづいて作成された」という事実が客観的に証明されます。

この高い証明力により、相続時のトラブルを大幅に減少させることが可能です。

公正証書遺言の大きなメリットは、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、遺言者が亡くなった後すぐに遺言の内容を実行できる点です。

「検認」とは、相続人に遺言書の存在や内容を知らせ、遺言書の内容を確認して偽造や改ざんを防ぐためにおこなう手続きです。

自筆証書遺言には検認が必要で1〜3か月かかりますが、公正証書遺言は公証人によって作成され公証役場で保管されるため、偽造や改ざんのリスクが低く、検認が不要となります。

そのため、相続が発生して預貯金の解約や不動産の名義変更を急ぐ場合でも、公正証書遺言ならスムーズに手続きを進められます。

公正証書遺言は、文字が書けない方・口がきけない方・耳が聞こえない方でも作成できます。

自筆証書遺言や秘密証書遺言にはない、公正証書遺言の大きなメリットのひとつといえるでしょう。

民法では、公正証書遺言について、たとえ身体的な制約があっても、意思を伝える手段が確保されていれば作成できると定められています。

また、病気やけがなどの理由で公証役場に行けない人でも、公証人に出張してもらい自宅や病院などで作成することも可能です。(その場合は日当が発生します)

公正証書遺言には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

メリットとデメリットを総合的に比較検討し、ご自身の状況にとって公正証書遺言が最適であるかを見極めることが大切です。

それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。

公正証書遺言を作成する際のデメリットのひとつが、一定の費用がかかる点です。

たとえば、相続財産が5,000万円の場合、基本的な公証人手数料だけでも数万円が必要です。

さらに、証人を依頼した場合の日当や、弁護士に依頼した場合の報酬が追加されることがあります。

詳しくは後述しますが、公証人手数料は、遺言書に記載する財産の価額によって異なり、公証人手数料令という政令で定められています。

特に相続財産が高額であったり、相続人の数が多かったりすると、手数料が高くなる傾向があります。

自筆証書遺言は基本的に費用がかからない(法務局での保管制度を利用する場合は手数料3,900円)ことを考えると、公正証書遺言の費用はデメリットといえるでしょう。

公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立ち会いが求められます。

そのため、証人を確保する手間や時間がかかることもデメリットです。

証人は遺言作成の場に立会い、遺言者が真意にもとづいて遺言したこと、遺言書が正規の手続きで作成されたことを証明する役割を担います。

民法により証人2名の立ち会いは必須条件とされており、証人がいなければ遺言は無効となります。

証人には制限があり、以下の人物は証人として立ち会えません。

また、守秘義務があるものの証人には遺言の内容が見られるため、内容を知られたくない人にとっては心理的なハードルが生じる場合もあります。

もし証人が見つからない場合は、公証役場で紹介を受けることも可能ですが、その際には所定の日当(証人一人あたり5,000〜10,000円程度)が必要となります。

公正証書遺言は、自筆証書遺言のように「思い立ったその日にすぐに作成できる」ものではありません。

作成には一定の手間と時間がかかります。

「公証役場に相談日時を予約する」「公証人に遺言内容を相談する」「公証役場で遺言書を作成する」など、いくつかの段階を経る必要があり、少なくとも2度は公証役場を訪問することになります。

ほかの遺言書よりも確実に遺言を残せるものの、手続きに手間がかかる点は留意すべきです。

特に、余命が短いなど急いで遺言を作成する必要がある場合には向いていないでしょう。

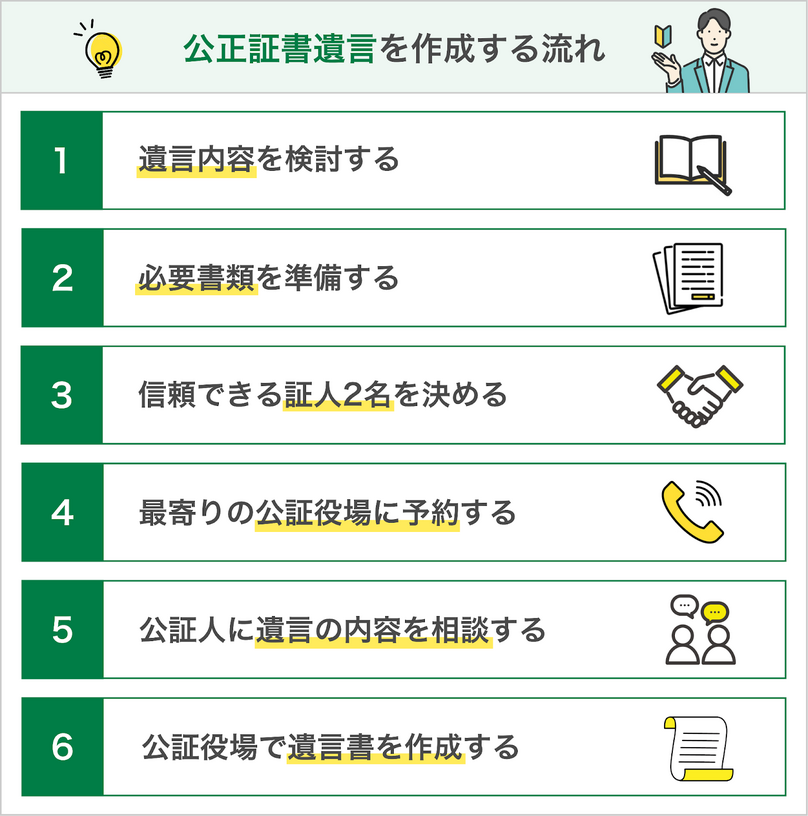

ここでは、公正証書遺言を作成する具体的な流れを解説します。

事前に流れを把握しておくことで、スムーズに手続きを進められるでしょう。

なお、遺言書作成のために公証役場に行けるのは平日のみです。

日程調整の都合や、相続人の数・相続財産の内容などの状況によって作成にかかる日数は異なりますが、長い場合は1か月以上かかることもあります。

公正証書遺言を作成する場合には、時間的に余裕をもって動くことをおすすめします。

公正証書遺言を作成する最初のステップは、遺言の内容を具体的に検討し、決定することです。

明確な遺言内容がなければ、公証人は遺言書を作成できません。

事前に整理することで、その後の手続きがスムーズに進みます。

遺言内容で検討すべき内容は、以下のとおりです。

これらの内容をメモなどにまとめておくと、公証人への説明もスムーズです。

公正証書遺言を作成するために必要な書類を収集します。

公正証書遺言を作成する際は、以下の書類が必要です。

ただし、公証役場や遺言内容によっては必要書類が異なることもあるため、不安な方は公証役場に直接確認しましょう。

| 必要書類 | 補足 |

|---|---|

| 遺言者の実印 | ー |

| 遺言者の印鑑登録証明書 | 遺言作成日より前3か月以内のもの |

| 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本 | 遺言作成日より前3か月以内のもの |

| 受遺者の住民票など住所がわかる資料 (法人の場合は登記事項証明書) | 相続人以外の人に遺贈する場合に必要 |

| 証人の確認資料やメモ | 住所・氏名・生年月日・職業など |

| 証人の認印 | シャチハタ不可。朱肉をつけて押印するもの |

| 登記簿謄本および固定資産税評価証明書などの課税関係書類 | 相続財産のなかに不動産があり、遺言書に特定不動産を明記する場合に必要 |

| 不動産以外の相続財産がわかるメモや資料 | ー |

| 遺言執行者の特定資料やメモ | 遺言執行者を指定する場合に必要 住所・氏名・生年月日・職業など |

公正証書遺言の作成には証人が2名必要なため、事前に手配します。

証人については民法974条にもとづき、以下の人物は証人になれません。

該当する人物が立ち会って作成された遺言書は無効となってしまうため、注意が必要です。

適切な証人が見つからない場合や、遺言内容を他人に知られたくない場合は、公証役場に相談すると証人の紹介が受けられます。

紹介を受けた場合、証人一人あたり5,000~10,000円程度の日当が発生しますが、確実に遺言内容を秘密にしたいのであれば、紹介を受けることをおすすめします。

公正証書遺言の証人についてさらに詳しく知りたい方は「公正証書遺言の証人は誰に依頼すべき?なれない人や費用を解説」もあわせてお読みください。

最寄りの公証役場に電話で「公正証書遺言を作成したい」旨を伝え、相談日時を予約します。

公正証書遺言の作成には事前予約が必要です。

全国の公証役場の所在地や連絡先は、日本公証人連合会のWebサイトで確認できます。

予約時に、持参すべき書類や当日の流れについても確認しておくと当日の相談がスムーズに進むでしょう。

予約した日時に公証役場へ行き、公証人と面談を行います。

面談では、事前に準備した遺言内容や必要書類をもとに、遺言書の下書きを作成してもらいます。

公証人は遺言者の希望を反映させつつ、法的に問題のない遺言書となるように専門的なアドバイスを行います。

この打ち合わせは、遺言内容の正確性と有効性を確保するうえで非常に重要です。

公証人による文案が完成したら、遺言者はその内容を確認します。

必要に応じて修正を依頼し、この段階で不明点や懸念点は全て解消しておくことが重要です。

文案が確定すれば、正式な公正証書遺言の作成日時を決めます。

このとき、作成当日に必要な持ち物や公正証書遺言の作成手数料についての案内も受けます。

予約した日時に、遺言者と証人2名が公証役場に出向き、遺言書を作成します。(証人が公証役場から紹介される場合は、当日役場で合流します)

公証人は、作成した遺言書を遺言者と証人に読み上げるか、直接閲覧させて内容の最終確認をします。

問題がなければ、遺言者・証人2名・公証人がそれぞれ署名・押印を行い、公正証書遺言が完成します。

完成した遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には原本と同じ効力を持つ「正本」と、写しである「謄本」が1通ずつ交付されます。

公正証書遺言の作成費用は、主に以下の2つで構成されます。

全体的な費用の目安としては、財産額が数千万円程度の場合は公証人手数料が数万円かかり、専門家報酬を含めて「総額15万円~30万円程度」となることが多いです。

費用について押さえておきたいポイントは、以下の3つです。

ここでは、費用の内訳について詳しく見ていきましょう。

より詳しくケース別の費用の目安を知りたい方は、「公正証書遺言の費用は?|専門家に作成を依頼する場合の費用やメリット・デメリット」をあわせてお読みください。

公正証書遺言を作成するには、公証人に手数料を支払う必要があります。

手数料は、遺言書に記載された財産の価額に応じて、以下のように決定されます。

重要な点として、手数料は遺産全体の合計額に対してではなく、相続人や受遺者ごとに相続する財産の価額に応じて算出されることを理解しておきましょう。

| 目的財産の価額 | 手数料の額 |

|---|---|

| 100万円まで | 5,000円 |

| 100万円を超え200万円まで | 7,000円 |

| 200万円を超え500万円まで | 1万1,000円 |

| 500万円を超え1,000万円まで | 1万7,000円 |

| 1,000万円を超え3,000万円まで | 2万3,000円 |

| 3,000万円を超え5,000万円まで | 2万9,000円 |

| 5,000万円を超え1億円まで | 4万3,000円 |

| 1億円を超え3億円以下のもの | 4万3,000円+超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |

| 3億円を超え10億円以下のもの | 9万5,000円+超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |

| 10億円を超えるもの | 24万9,000円+超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |

※遺言加算:目的価額の合計額が1億円以下の場合は、上記手数料に「1万1,000円」が加算されます。

計算方法が複雑なため、計算例をいくつか見てみましょう。

| 項目 | 相続額 | 手数料 |

|---|---|---|

| 相続人A | 1,100万円 | 2万3,000円 |

| 相続人B | 4,000万円 | 2万9,000円 |

| 遺言加算 ※目的価額の合計額が1億円以下のため | ー | 1万1,000円 |

| 合計 | 5,100万円 | 6万3,000円 |

| 項目 | 相続額 | 手数料 |

|---|---|---|

| 相続人A | 6,000万円 | 4万3,000円 |

| 相続人B | 5,000万円 | 2万9,000円 |

| 合計 | 1億1,000万円 | 7万2,000円 |

公正証書遺言の作成を弁護士や司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、公証人手数料とは別に、専門家への報酬が必要です。

専門家報酬の相場は、一般的に「10万円〜30万円程度」ですが、相続財産の額・内容の複雑さ・依頼する業務範囲によって大きく変動します。

専門家に依頼することで、手続きの負担が大幅に軽減され、より確実で安心な遺言書作成が期待できますが、費用も考慮して慎重に検討しましょう。

相談する際には、事前に業務範囲と見積もりを明確にしてもらうことが大切です。

公正証書遺言は確実性が高い遺言方式ですが、作成時に注意すべきポイントがあります。

これらを理解せずに作成すると、せっかくの公正証書遺言でも思わぬトラブルを招く可能性があります。

それぞれの注意点について詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。

自筆証書遺言と比べ、無効になるリスクが少ない公正証書遺言ですが、絶対に無効にならないわけではありません。

以下の5つのケースでは、無効になる可能性があります。

これらは民法上の遺言の有効要件や法律行為の一般原則に反するため、公正証書遺言であっても効力が認められない場合があります。

特に認知症の進行がある場合は、医師の診断書を準備するなど、遺言能力の証明に注意が必要です。

公正証書遺言が無効になるケースについては「公正証書遺言の効力は絶対?無効になるケースや効力を争う方法も解説」で詳しく解説しています。

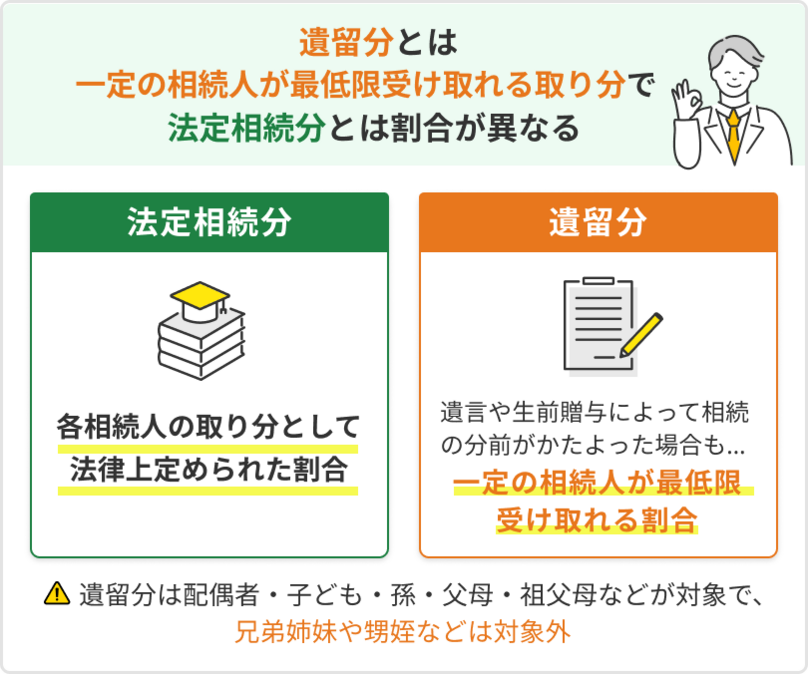

公正証書遺言を作成する際には、相続人の遺留分に配慮した内容にすることが重要です。

遺留分とは「兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限確保すべき遺産の取り分」を指します。

たとえ遺留分を侵害する内容の遺言であっても、遺言自体は無効になりません。

しかし、遺留分を持つ法定相続人は、侵害された分に相当する金銭を遺産を多く受け取った相続人や受遺者に請求する権利を持っています。(遺留分侵害額請求)

この請求がおこなわれると、相手方との話し合いが必要となり、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所で調停や訴訟に発展し、相続トラブルにつながることもあります。

遺留分について詳しく知りたい方は、あわせて「遺留分とは?割合と受け取れる人・遺留分侵害額請求の手順を解説」をお読みください。

公正証書遺言を作成する際には、できれば遺言執行者を指定しておきましょう。

遺言執行者とは、遺言者が死亡したあとに遺言内容を実行する人のことです。(預貯金の解約・不動産の名義変更・財産の分配など)

必ず指定しないといけないわけではありませんが、指定しておけば、一部の相続人が遺言内容を無視して財産を処分することを防ぎ、スムーズな相続手続きが望めます。

遺言執行者には、誠実で実行力のある人物が適任です。

信頼できる相続人を指定することもできますし、専門知識を持つ弁護士や司法書士などの専門家を指定することも一般的です。

遺言執行者について詳しく知りたい方は「遺言執行者とは?役割・報酬・選任すべきケースなどを解説」もあわせてお読みください。

公正証書遺言を作成した場合、遺言者が亡くなっても、公証役場から相続人に「公正証書遺言が保管されています」といった通知はおこなわれません。

そのため、確実に遺言書を見つけてもらえるよう、遺言書の存在を信頼できる相続人に伝えておくか、エンディングノートなどに記載しておくと安心です。

なお、遺言者本人の自宅を探しても、公正証書遺言の正本や謄本が見つからないケースもあるかもしれません。

そのような場合は、全国の公証役場で公正証書遺言の有無を検索できるシステムを利用することで、遺言書の存在を確認できます。(詳しくは後述します)

公正証書遺言の内容を後から訂正することは基本的にできません。

原本が公証役場に保管されているため、遺言内容を変更するには新しい遺言書を作成する必要があります。

新しい遺言書が作成されると、基本的に最新の内容が優先されます。

そのため、以前の遺言を全て撤回する旨を明記することが重要です。

なお、新たに作成する遺言書は必ずしも公正証書遺言である必要はなく、自筆証書遺言としての作成も可能です。

ただし、その場合は記載内容の不備で無効となってしまわないよう十分に注意する必要があります。

ここでは、遺言者が亡くなられた後の公正証書遺言の探し方と、その後の遺言執行の基本的な流れについて解説します。

遺言者が亡くなった後、相続人はまず公正証書遺言の正本または謄本を探します。

見当たらない場合や公正証書遺言が作成されたか不明の場合は、日本公証人連合会が管理する遺言検索システムを利用して照会できます。(平成元年以降に作成された公正証書遺言のみ)

公正証書遺言は、全国の公証役場で閲覧・検索可能ですが、利用時には以下の書類が必要です。

遺言検索システムで確認できるのは遺言者の氏名・生年月日・公証人名・作成年月日などで、遺言内容までは確認できません。

遺言内容を確認するには、遺言書が保管されている公証役場で閲覧手続きをおこなう必要があり、その際の手数料は200円です。

謄本の印刷にはさらに1枚あたり250円かかります。

公正証書遺言は、遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続きを経ることなく、すぐにその内容にもとづいて相続手続きを開始できます。

そのため、相続人は遺言書の正本または謄本を使用して、金融機関での預貯金解約や不動産の名義変更(相続登記)などの手続きを速やかに進められます。

公正証書遺言を作成する際には、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家にサポートを依頼することを強くおすすめします。

なぜなら、公証人は遺言内容に関する相談をおこなえないためです。

公証人の役割は、遺言者の意思を尊重し、公正証書遺言を作成することです。

そのため、以下のような遺言に関するアドバイスは基本的にできません。

公正証書遺言を専門家に依頼することで、上記の悩みも解決できます。

どの専門家に相談をするのかは、依頼したい相続サポートの内容に応じて決めましょう。

詳しくは「相続手続きの代行はどこがおすすめ?費用相場や選び方を解説」をあわせてお読みください。

「ベンナビ相続」は、相続問題に強い弁護士を簡単に検索できるポータルサイトです。

法律事務所を自分で探す際には、弁護士の専門分野や料金の比較など意外と面倒な点が多いもの。

「ベンナビ相続」では、以下の条件で絞り込み検索できるため、あなたにぴったりの弁護士を手間なくすぐに見つけられます。

初回相談が無料で、分割払いに対応している弁護士も多く、費用面での負担を軽減できるのもおすすめポイント。

夜間や休日に相談できる事務所も多数掲載されているため、緊急で相談したい場合でも安心です。

依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。

最後に、公正証書遺言に関して、よくある質問とその回答をまとめました。

気になる質問があればぜひ回答をチェックしてみてください。

認知症と診断されても、遺言作成時に「遺言能力(遺言内容を理解し、その結果を判断できる能力)」があれば公正証書遺言を作成できます。

ただし、医師の診断書が求められることもあります。

公証人は遺言者の意思能力を確認する義務がありますが、医学的な判断はできません。

そのため、事前に医師に相談し「意思能力に関する診断書」を取得しておくとスムーズに進む場合があります。

不安な場合は、まず公証役場や相続に詳しい弁護士に相談しましょう。

公正証書遺言は、遺言者が生存している限り、いつでも自由に新しい遺言を作成することで、その内容を変更したり、以前の遺言を撤回したりすることができます。

民法では、「後の遺言で前の遺言と抵触する部分がある場合、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と定められています。(民法第1023条 第1項)

以前作成した公正証書遺言の内容を変えたい場合、新たに公正証書遺言(または自筆証書遺言)を作成し、「以前の遺言は全て撤回する」と明記するか、変更したい部分について新たな内容を記載します。

なお、新たな公正証書遺言の作成には、改めて手数料がかかることにご注意ください。

公正証書遺言の原本は、原則として作成から20年間公証役場で保管されます。(公証人法施行規則第27条)

ただし、遺言者が生存している限り、保存の必要があると見なされるため、実質的には遺言者が亡くなるまで保管されることが一般的です。

このように長期間にわたり原本が安全に保管されることは、紛失や改ざんのリスクを避け、遺言者の最終意思を確実に実現するための大きなメリットのひとつです。

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が作成に関与し、原本が公証役場で厳重に保管される、確実性の高い遺言方式です。

費用や手間はかかりますが、遺言が無効になるリスクを大幅に軽減し、相続時のトラブルを防ぐ効果は非常に高いといえます。

特に、相続関係が複雑な方・財産額が大きい方・確実に意思を伝えたい方には、公正証書遺言の作成を強くおすすめします。

手続きの負担を減らしたい場合は弁護士に依頼するのが効果的です。

弁護士であれば、面倒な手続きを一任できるだけでなく、法的視点から適切な内容を記載してくれるため、相続トラブルの防止なども望めます。

まずは無料相談を利用して、話を聞いてみてはいかがでしょうか。

法定相続人の順位が高いほど、受け取れる遺産割合は多いです。ただ順位の高い人がいない場合は、順位の低いでも遺産を受け取れます。あなたの順位・相続できる遺産の割合を...

本記事では、遺言書における8つの効力や、反対に効力が認められないことを解説します。無効にならないための自筆証書遺言の書き方も説明するので、これから遺言書を作成し...

自筆証書遺言書を残す場合、書き方を誤ると無効になる可能性もあるため正しい知識が必要です。また2020年には民法が改正されたことにより、いくつか変更箇所などもあり...

親が作った借金の返済義務は子どもにはありません。ただし、相続が発生した場合は借金などのマイナスの財産も継承されるため、子どもにも返済義務が生じます。本記事では、...

これから遺言書を作成しようと考えている方に向けて、遺言書の種類や作り方、サンプル、ポイントなどを解説します。遺言書で多いトラブルとその回避方法についても紹介しま...

本記事では、成年後見制度にかかる費用の全体像を「申立費用から月々の報酬・その他費用・そして費用が払えない場合の対処法」まで、弁護士監修のもとわかりやすく解説しま...

本記事では、公正証書遺言のメリットやデメリット・作成方法や費用・作成時の注意点などを解説します。「確実に意思を残したい」「相続トラブルを未然に防ぎたい」という方...

遺言書を作成する際には、遺言執行者の指定が必要かどうかも検討しなければなりません。しかし、遺言執行者とは何をする人なのか、正しく理解できていない人も多いはずです...

エンディングノートの書き方で悩んでいませんか?この記事では、エンディングノートに書いておきたい内容を書き方の例と一緒にご紹介しています。オリジナルのエンディング...

遺言書を見つけたらすぐに内容を確認したいですよね。しかし、遺言書を勝手に開封してしまうと法律違反となります。本記事では、遺言書の正しい開封方法や、勝手に開封した...

2019年の法改正により、遺言書で遺言執行者が指定されている場合単独での相続登記申請が可能となりました。本記事では、遺言執行者が相続登記手続きをする際の流れや申...

本記事では、1人に相続させる内容の遺言書を作成するときの注意点や想定されるトラブルとその対策、弁護士に相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。

遺言無効確認訴訟を提起し勝訴判決を得ることで、遺言は法的に無効と認められますが、立証の難易度は高いといわれています。無効と認められる具体的なケースや、裁判手続き...

遺言執行者は、遺言内容を実現する重要な役割を担います。本記事では、遺言執行者がしなければならない事務には具体的にどんなものがあるのか、遺言執行者を指定するにはど...

自筆証書遺言は法律で決められている要件が複数あり、それをひとつでも満たさなければ無効とされてしまいます。本記事では自筆証書遺言が無効とされないための要件と、トラ...

遺言書の内容が無効であると法的に確定すれば、当該遺言に基づく遺産分割や相続、贈与などを防止できます。遺言書の無効確認が難しいとされる理由、遺言無効確認が実際に認...

遺言とは、被相続人の相続財産に関する最終的な意思表示のことで、遺言は民法で定められた方式によっておこなう必要があります。本記事では、公正証書遺言で要求される証人...

遺言書が偽造された時の対処法や、遺言書の偽造者に対して課されるペナルティなどについて分かりやすく解説します。各種相続手続きには期間制限がある以上、遺言書が偽造さ...

遺言公正証書の必要書類は、戸籍謄本・登記簿謄本など多岐にわたります。自分のケースでどの書類が必要なのか、作成前に把握しておくと安心です。この記事では、遺言公正証...

「自分が亡くなったあとスムーズに遺産相続をさせたい」「夫が亡くなったのに遺言書がなくて困っている」など、配偶者に先立たれたときや自分が亡くなった後のことを考える...