相続放棄をした後に故人(被相続人)の預金を引き出すと、相続人や債権者が調べれば簡単にバレてしまいます。

発覚した場合、相続放棄が無効となる可能性が高いです。

実は、預金の引き出し以外にも相続放棄の前後にやってはいけないNG行為がたくさん潜んでいます。弁護士などの専門家に相談して、相続放棄が無効にならないよう、注意する必要があります。

そこで本記事では相続放棄後の預金引き出しのリスクやバレる可能性・原因について解説。さらに、相続放棄の前後でやってはいけないNG行為についても紹介します。

相続放棄を成立させるために知っておいたほうがいい内容なので、ぜひ参考にしてください。

相続放棄をした「後」に故人(被相続人)の預金を引き出す行為は、極めて高い確率で発覚します。

バレてしまうと、後々、横領や不当利得として法的な責任を追及されるなど、深刻なトラブルに発展しかねません。

具体的にどのように発覚するのか、いくつかのケースが考えられます。

相続人は、遺産の状況を調べるために、被相続人の口座がある金融機関に対して、過去の入出金履歴の開示を請求できます。

履歴を見れば、不正な出金は一目瞭然です。

相続放棄をしたのであれば、当然ながら被相続人の預金を引き出す権利はなく、出金は不正行為です。

不正出金をしたことがバレてしまうと、相続人から不当利得返還請求(民法703条、704条)などを受ける可能性があります。

被相続人にお金を貸していた債権者も、債権回収のために、相続財産の状況を調査することが可能です。

その中でも代表的な方法が、「弁護士会照会」と「文書送付嘱託」です。

弁護士会照会とは、弁護士の依頼を受けて所属弁護士会がおこなう、公務所または公私の団体に対する照会です。被相続人口座の入出金履歴は、弁護士会照会によって債権者に開示される場合があります。

一方、文書送付嘱託とは、民事訴訟において認められている手続きです。

裁判所から文書送付嘱託を受けた会社や機関などは、それに応じて該当文書を送付するのが一般的です。被相続人口座の入出金履歴についても、文書送付嘱託によって書証が提出される可能性があります。

被相続人が借金を負っていた場合、債権者(借金先の会社)は債権を回収するために、預金の引き出しを理由に相続放棄を無効にして、借金を引き継がせようとしてくる可能性が高いです。したがって、相続放棄をした後は、被相続人の預金には安易に手を付けないことが賢明です。

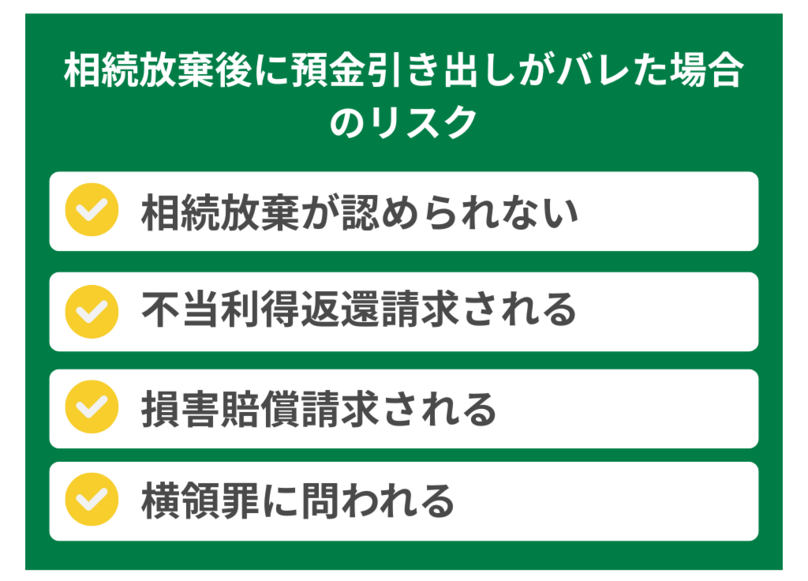

相続放棄をした後に被相続人の預金を引き出したことが発覚すると、法的に非常に大きなリスクが発生するかもしれません。

相続放棄が無効になるだけでなく、ほかの相続人や債権者から金銭的な請求を受けたり、最悪の場合、刑事責任を問われたりする可能性もあります。

実際にどんなリスクが発生しうるのか見ていきましょう。

相続放棄をした後に被相続人の預金を引き出すと、「法定単純承認」が成立し、相続放棄が無効となる可能性が高くなります。

法定単純承認と判断されると、被相続人の借金を含む全財産を相続しなくてはなりません。そのため、被相続人の債務については、相続人に返済義務が発生します。

あなたが勝手に引き出した預金は、本来ほかの相続人も権利を持つ共有財産の一部です(民法898条)。

正当な理由なく一部の相続人が消費した場合、ほかの相続人は民法703条(不当利得の返還義務)や704条(悪意の受益者の返還義務等)に基づき、その返還を請求する権利があります。

不当利得返還請求を受けてしまったら、引き出した預金のうち、あなたの相続分を超える部分について、ほかの相続人に返還しなければなりません。

さらに、あなたが「自分に権利がない」と知りつつ引き出した「悪意の受益者」と判断された場合、引き出したお金に加えて年3%の利息も上乗せして返還することを求められる可能性もあります。

あなたの預金引き出し行為によって相続財産が減少し、ほかの相続人や債権者が具体的な損害を被った場合、その損害の賠償を請求される(不法行為に基づく損害賠償請求)可能性があります。

相続財産であることを認識しながら、自己の利益のために悪質な意図をもって預金を引き出し、費消・隠匿した場合、横領罪などの刑事責任を問われる可能性も否定できません(刑法252条:単純横領罪、253条:業務上横領罪)。

ただし横領罪が適応されるのは極めて悪質なケースに限られるため、かなりまれではあります。

相続放棄後に被相続人の預金を引き出したとしても、例外的に法定単純承認が成立しないケースがあります。

法定単純承認が成立しないのは、一例として以下のようなケースです。

相続放棄後であっても、被相続人(故人)の預金から葬儀費用を支払った場合、法定単純承認に該当しないとされることがあります。

ただし、葬儀費用を被相続人の預金から支払う場合は、「社会通念上相当な範囲」である必要があります。大規模に葬儀を執り行いたい場合は、自分の預金から支払うようにしましょう。

より安全におこなうためには、費用は一時的に自分の預金から立て替え、あとでほかの相続人や相続財産管理人に請求する方法が確実です。

故人の遺産から、支払いの期限が来た借金(故人が残したローンやカードの支払いなど)を返済することは、遺産を勝手に使ってしまう「処分」にはあたらない、とされています。

なぜなら、これは義務として支払ったに過ぎず、財産全体の価値は変わらない(プラスの預金が減る一方で、マイナスの借金も減るため)と考えられるからです。

ただし、これはあくまで相続することを前提とした話です。

相続放棄をすれば、そもそも故人の借金を支払う義務は一切なくなります。

うっかり支払ってしまうと、相続する意思があると見なされ、後から相続放棄ができなくなる可能性があるので絶対にやめましょう。

借金などの返済については、相続放棄をしていないほかの相続人に任せるべきことです。

相続人が誰もいない場合には、被相続人の借金などは返さずとも問題ありません。

被相続人の預貯金を引き出したとしても、それを自ら使う意思がなく、ほかの相続人や債権者に対して隠してもいなかった場合には、法定単純承認は成立しないと考えられます。

このような場合には、単に相続財産を保存しているに過ぎず、隠匿したり私的に消費したりしているわけではないからです。

ただし一般的には、わざわざ被相続人の預貯金を引き出して、現金などの形で保存する必要性はありません。

このような疑わしい行為をして、相続放棄が無効になるリスクを負うことは、避けた方が無難です。

相続放棄後に誤って預金を引き出してしまった場合、次の3つのステップに従って冷静に対応し問題を最小限に抑えましょう。

それぞれ詳しい手順について説明していきます。

相続放棄後に預金を引き出してしまったら、何よりもまず、すぐに弁護士などの法律の専門家に相談しましょう。

弁護士に相談すれば、引き出した状況(金額、目的、時期など)から法定単純承認に該当する可能性を判断してもらい、家庭裁判所への報告の要否やその内容、ほかの相続人や債権者への説明方法など、具体的な行動指針を示してもらえます。

事態の悪化を防ぐために、なるべく早い段階で相談することをおすすめします。

誤って引き出してしまった預金は、そのまま故人の口座に再入金するのがベストです。それが難しい場合は、例えば専用の封筒に入れて「相続財産(被相続人〇〇の預金)」などと明記し、一切手を付けずに保管します。

引き出したお金を消費したり、自分の財産と混ぜてしまったりすると、相続財産を処分した、あるいは隠匿したとみなされるリスクが格段に高まるため、注意してください。

預金を引き出してしまった事実とその経緯について、家庭裁判所(相続放棄の申述をする場合)やほかの相続人、債権者などの関係者に対し、正直に説明しましょう。

相続放棄の申述を家庭裁判所におこなう際に、預金を引き出してしまった件についての上申書や事情説明書を提出し、その理由、引き出した金額、現在の保管状況(例えば、上記2で説明した分別管理の状況)、専門家への相談状況などを正直に記載します。

ほかの相続人や債権者に対しては、弁護士を通じて事情を説明することも有効です。

過ちを犯してしまった場合でも、それを隠さずにオープンにし、誠意をもって対応することが、最終的に自身への不利益を最小限に抑えることに繋がります。

相続放棄後の預金の引き出しについて、よくある質問とその回答をまとめました。

通常の範囲内の葬儀費用については、相続財産から支出しても相続財産の処分に当たらず、相続放棄が無効となることはありません。

しかし葬儀費用が通常の範囲内かどうかは、被相続人の社会的立場や交友関係などに応じて個別に判断する必要があり、明確な基準がありません。

豪華な葬儀をおこなったことを債権者から指摘されて、相続放棄の無効を巡るトラブルに発展するリスクもあります。

特に相続人全員が相続放棄をする場合には、葬儀費用はできる限り、相続人の固有財産から支出した方がトラブルを避けられます。

どうしても相続財産から葬儀費用を支出する必要がある場合は、あらかじめ弁護士にご相談ください。

再入金を前提として一時的に引き出すに過ぎない場合でも、相続財産の処分として法定単純承認が成立し、相続放棄が無効になってしまう可能性が高いです。

相続放棄をした場合は、一時的であっても、被相続人の預金を引き出すことは避けましょう。

相続放棄によって相続人が誰もいなくなった場合、預金を含む相続財産は、家庭裁判所が選任した「相続財産清算人」が管理します。

相続財産清算人は、故人にお金を貸していた人や遺言で財産を受け取る人への支払いを済ませ、その残りは国のものとして国庫に納めます。

相続財産清算人の選任申立の手続きについては、裁判所Webサイトをご参照ください。

相続放棄をするのであれば、被相続人(故人)の預金を引き出してはいけません。

被相続人の預金を引き出したことは、相続人にはすぐにバレてしまいますし、相続債権者にも弁護士会照会や文書送付嘱託などを通じてバレてしまうことがあります。

「どうせバレないだろう」「すぐに再入金すれば大丈夫だろう」などと考えずに、相続放棄をする場合は被相続人の預金を引き出さないようにしましょう。

相続放棄に当たっては、ほかにも相続財産の調査を適切におこなうことや、期限に間に合うように手続きをおこなうことなどがポイントとなります。

スムーズかつ確実に相続放棄を完了するためには、弁護士に相談するのが安心です。

弁護士に依頼すれば、相続放棄に必要な手続き全般を一任できるほか、やってはいけないことなどの注意点についてもアドバイスを受けられます。

相続放棄をご検討中の方は、お早めに弁護士までご相談ください。

相続放棄とは、亡くなった人の財産についての相続の権利を放棄することです。本記事では相続放棄の手続きの流れや注意点、どんなケースで相続放棄を検討すべきかを解説しま...

相続放棄では、被相続人との続柄によって必要な書類が異なります。提出期限などもあるすので、漏れなく迅速に対応しましょう。本記事では、相続放棄の必要書類や、注意すべ...

相続放棄の手続きは、手順を理解すれば自分でおこなうことが可能です。ただし、原則として3ヵ月の期限内に裁判所への申述をおこない、手続きを始める必要があります。本記...

親が作った借金の返済義務は子どもにはありません。ただし、相続が発生した場合は借金などのマイナスの財産も継承されるため、子どもにも返済義務が生じます。本記事では、...

相続放棄申述書とは、相続放棄をおこなう際に必要な書類です。書き方にはルールがあり、ほかの必要書類も収集したうえで、期限内に提出しなければいけません。本記事では、...

相続放棄の費用で悩んでいる方は必見です!本記事では、相続放棄の費用について「自力でおこなう場合」や「司法書士・弁護士に依頼する場合」などのケース別に解説します。...

再婚すると家族関係が複雑になり、相続時に深刻なトラブルに発展することも珍しくありません。実子や連れ子などがいる場合、権利関係が曖昧になることもあるでしょう。この...

限定承認とは、プラスの財産の範囲内で借金などを引き継ぐという手続きです。どうしても引き継ぎたい財産がある場合などは有効ですが、手続きの際は期限などに注意する必要...

生前のうちから、相続を見据えて相続放棄はできるのでしょうか?結論を言いますと、生前に相続放棄はできません。生前から相続放棄ができない理由と、その代替案として考え...

相続放棄申述受理証明書は、相続登記や債権者とのやり取りなどの際に必要な書類で、誰が交付申請するのかによって必要書類が異なります。本記事では、相続放棄申述受理証明...

本記事では、相続財産に負動産があったという方に向けて、負動産が含まれていた場合は「相続放棄がおすすめ」であること、相続放棄をする際の具体的な流れと手続きのコツ、...

相続放棄をする方法、相続放棄をするときに重視するべきポイント、相続放棄を検討しているときに弁護士に相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。

離婚した父親が死亡し、相続放棄をおこなう場合、まずは相続放棄の必要書類を用意しましょう。家庭裁判所に申述をし、送られてきた照会書に回答したあと、問題がなければ受...

実家の相続放棄は、兄弟姉妹の了承がなくてもおこなえます。ただし、黙って相続放棄した場合、兄弟姉妹とトラブルになる可能性がある点に注意が必要です。本記事では、実家...

本記事では、知らない親戚の財産を相続放棄する際の具体的な流れと、相続放棄を選択したほうがよい3つのケースについて解説します。

遺産から葬儀代を支払った場合でも、相続放棄は原則として可能です。ただし、場合によっては相続放棄が認められない恐れがあります。本記事では相続放棄が認められる条件や...

事故物件は、一般の不動産と取り扱いが異なるので、相続する際は注意が必要です。デメリットが気になるようであれば、相続放棄すべきです。本記事で、相続する際の注意点や...

2023年に民法が改正され、相続放棄した空き家の管理方法が変わりました。では民法改正後、空き家の管理はどのように変わったのでしょうか。この記事では、空き家を相続...

本記事では、小田原市で利用できる相続の無料相談窓口を9つご紹介します。あわせてご自身の状況に合った専門家の選び方や、相談を有効活用するコツまで解説します。

親が経営していた会社の相続放棄はできるのか気になる方向けに、相続せずに済む方法や手続きの流れを解説します。特に相続放棄は撤回できないため、メリット・デメリットも...