上記のような財産の内訳がはっきりとしていない場合は、限定承認を検討しましょう。

限定承認をすれば、残したい形見の品などを残せるほか、プラスの財産の範囲内で債務などを負担するため、想定以上の借金を背負わずに済みます。

ただし、限定承認の手続きは難しく、期限は3か月と短いため、速やかに手続きをおこなう必要があります。

本記事では限定承認と相続放棄の違い、メリット・デメリットや具体的な手続きの流れなどを解説します。

限定承認・相続放棄など、ケース別におすすめの手続きも解説するので、ぜひ参考にしてください。

限定承認を検討中の方へ

限定承認は、相続によって得たプラスの財産の限度に、債務の負担を引き継ぐという手続きです。

限定承認を利用すれば、想定以上の借金を背負わなくてすみますが、共同相続人全員の同意が必要です。

また、清算手続の手間も多く、相続放棄と同じで原則3ヵ月以内で手続きをしなければなりません。

限定承認を検討中の方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、下記のようなサポートを受けられます。

まずは下記からお気軽にご相談ください。

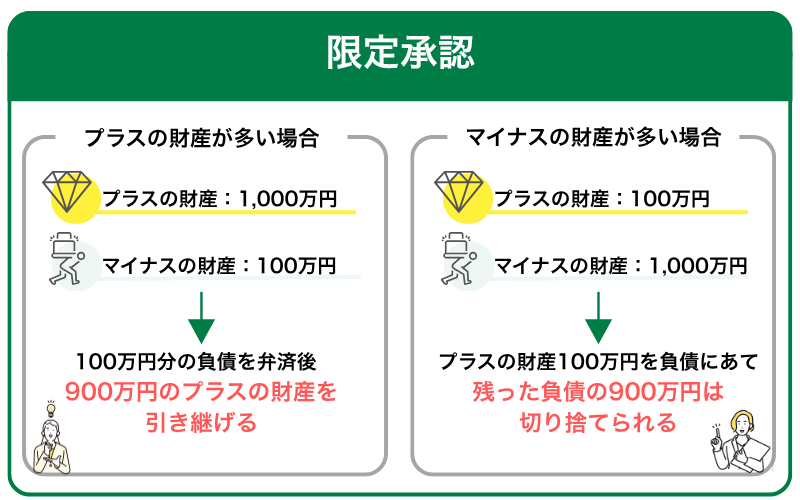

限定承認とは、相続人が相続によって受け取ったプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。

一切の財産を引き継がない相続放棄とは異なり、限定承認ではプラスの財産を引き継ぐことができます。

例えば、相続財産が1,000万円の借金と100万円のダイヤモンドの指輪だった場合(マイナスの財産が多い)で考えてみましょう。

この場合、債権者に100万円を支払えば、指輪を引き継げるうえ、残った900万円の借金は返済する必要がなくなります。

限定承認と相続放棄、単純承認には以下のような共通点と違いがあります。

|

|

限定承認 |

相続放棄 |

単純承認 |

|

制度の概要 |

プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ手続き |

一切の財産を引き継がない手続き |

全ての財産を引き継ぐ手続き |

|

手続きできる期間 |

自己のために相続があったことを知ったときから3ヵ月以内 |

自己のために相続があったことを知ったときから3ヵ月以内 |

自己のために相続があったことを知ったときから3ヵ月以内 |

|

熟慮期間の伸長 |

家庭裁判所への申し立てにより可能 |

家庭裁判所への申し立てにより可能 |

家庭裁判所への申し立てにより可能 |

|

手続き方法 |

家庭裁判所へ限定承認の申述をおこなう |

家庭裁判所へ相続放棄の申述をおこなう |

手続き不要 |

|

手続きの注意点 |

相続人全員でおこなう必要がある |

相続放棄を望む相続人が単独でおこなうことができる |

3ヵ月以内に限定承認や相続放棄を選択しない限り、自動的に単純相続とみなされる |

|

適しているケース |

・被相続人が債務超過の場合 ・借金がどれほどあるかわからないが、財産を引き継ぎたい場合 ・特定の財産を残しておきたい場合 ・共同相続人全員で相続について合意できる場合 |

・被相続人が債務超過の場合 ・債務状況が不明で、そもそも相続の意思がない場合 ・相続人間の仲が良くない場合 ・特定の相続人に財産を集中させたい場合 |

・被相続人がプラスの財産のみ、またはマイナスよりプラスの財産が多い場合 ・相続税の負担や手続きの煩雑さを気にしない場合 |

相続放棄と単純承認については、以下の記事で詳しく解説しています。

限定承認と相続放棄、単純承認のいずれかを選ぶか悩んでいる場合は、以下のメリット・デメリットを確認しましょう。

場合によっては弁護士へ相談することもおすすめします。

|

|

限定承認 |

相続放棄 |

単純承認 |

|

メリット |

・プラスの財産の範囲以上の借金を相続しなくて済む ・どうしても残したい財産がある場合、先買権を行使することで残せる可能性が高い |

・全ての遺産の相続を拒否できる ・相続放棄したい相続人が単独で選択・手続きできる |

・被相続人の財産の全てを引き継げる ・各相続人が個別に判断できる |

|

デメリット |

・相続人全員での手続きが必要である ・被相続人の準確定申告が必要になる可能性がある ・申述後は清算手続もしなければならない |

・残したい財産があっても、一切残すことができない ・未成年者と親権者で異なる選択をする場合、未成年者のための特別代理人の選任が必要である (例:未成年者が相続放棄し、親権者は相続放棄しない場合など) |

・マイナスの財産や不要な財産があっても引き継がなければならない |

限定承認を選択すると、プラスの財産を超える負債を返済しなくて済む、特定の財産を手元に残すことができる、などのメリットがあります。

以下で詳しく解説していきます。

限定承認のメリットのひとつが、プラスの財産を超える負債は相続しなくてよいという点です。

例えば「被相続人の預金が1,000万円、借金が5,000万円」というケースで限定承認をおこなうと、1,000万円の預金を相続する代わりに、1,000万円の借金も相続します。

残り4000万円の借金は返済する必要はありません。

通常通りに相続をする(単純承認)をする場合は、4,000万円の借金を背負うことになります。

被相続人の借金が多い場合は、限定承認が向いていると言えるでしょう。

一方、相続放棄をする場合、債権者には一切借金が返済されません。限定承認なら全額ではなくとも返済がされるため、比較的良好な関係を維持できます。

限定承認をする場合は、先買権という制度を利用できます。

先買権とは、相続財産である不動産などが競売にかけられた場合、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額で優先的に購入できるという制度です。

第九百三十二条

前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

被相続人に借金がある場合、住宅などの相続財産を競売によって処分し、弁済に充てるのが通常の流れといえます。

しかし、限定承認をおこなった相続人であれば、評価額を支払うことで競売を回避し、財産を取得できるのです。

そのため、マイナスの財産が大きいものの、被相続人名義の住宅にそのまま住み続けたい場合などに限定承認が利用されます。

メリットが大きい限定承認ですが、手続きが煩雑で時間がかかってしまったり、特定の税金が課されてしまうなどのデメリットもあります。

ここからは限定承認のデメリットについて詳しくご紹介します。

限定承認のデメリットは、相続人単独ではなく共同相続人全員で手続きをしなければならない点です。

相続人同士の仲が悪い場合は限定承認ができず、単純承認か相続放棄を選ぶしかありません。

どうしても限定承認を選択したい場合は、反対する人に期限内に説得し、了承を得ましょう。

手続きに手間がかかる点も、限定承認のデメリットです。

限定承認では、ただ申述するだけでは手続きは終わらず、公告や弁済などの手続きが必要です。

そのため裁判所に申し立ててから、手続きが完了するまでに1年以上かかることもあります。

さらに売却可能な財産がある場合は競売をおこなうため、より時間がかかってしまうでしょう。

なお、相続放棄の場合、家庭裁判所にて相続放棄の申述をすれば手続きはほぼ終了となり、家庭裁判所から照会書や受理通知書などが届くのを待つだけで済みます。

「必ず残したいものがある」という場合以外は、相続放棄を選ぶのもひとつの手段です。

限定承認をおこなう場合、相続財産を売却・換価して債務の弁済に充てるのが一般的ですが、その際に「みなし譲渡所得税」がかかることがあります。

みなし譲渡所得税とは、土地や建物などの財産が相続時点で時価が変動しており、含み益が出たときに課税されるものです。

みなし譲渡所得税が発生すると、被相続人の代わりに相続人が確定申告をおこなう「準確定申告」が必要になります。

例えば、被相続人が生前に500万円で購入した土地があり、相続開始時点での時価が1,000万円に値上がりしていたとします。

この場合、差額の500万円にみなし譲渡所得税が課税されるため、被相続人の代わりに準確定申告をして納税しなければなりません。

限定承認を選択する際は、準確定申告が必要かどうかも押さえておきましょう。

準確定申告については、以下で詳しく解説しています。

限定承認では、連帯保証人の地位も引き継がれてしまいます。

つまり、限定承認しても、プラスの財産の範囲内で連帯保証人となっている債務を弁済しなければなりません。

連帯保証人の地位を引き継ぎたくないのであれば、相続放棄を選択する必要があります。

限定承認を選択する前に、被相続人が連帯保証人であったか、必ず確認しましょう。

また、限定承認は、相続税の負担を軽減できる「小規模宅地等の特例」が利用できなくなってしまいます。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地などを相続する際に、その土地の評価額を最大80%も減額できる非常に有利な制度です。

限定承認を選択すると、この特例に適用できないため、選択する際は慎重に検討しましょう。

ここでは、限定承認をおこなうべきケースについて解説します。

プラスとマイナスの財産がいくらあるかわからない場合は、限定承認を検討しましょう。

相続をして実はマイナスの財産が多く、多額の借金を背負わされるといったトラブルを避けられます。

限定承認をしていれば、プラスの財産の範囲内で借金を返済できるため、負担を減らすことが可能です。

「借金はあるけど、被相続人の家に住み続けたい」「形見の品を残しておきたい」といった場合は限定承認がベターです。

限定承認では先買権を行使し、対象となる遺産の評価額を支払うことで手元に残しておくことができます。

どうしても残したい財産がある場合は、限定承認を選択しましょう。

次順位の相続人に迷惑をかけずに相続手続を終わらせたい場合も、限定承認がおすすめです。

マイナスの財産が多いからといって相続放棄をすると、次順位の相続人に負債が移ってしまいます。

事情を丁寧に説明していなければ、相続人同士でトラブルにもなりかねません。

限定承認であれば、マイナスの財産があっても清算が完結するため、次順位の相続人には引き継がれずに済みます。

ここでは、限定承認を申し立てる際の必要書類とかかる費用を解説します。

限定承認の申述では、以下の書類が必要です。

なお、申述人と被相続人の続柄などによっても必要書類は異なるので、詳細は申立先の家庭裁判所に確認してください。

また、すでに亡くなっている父母や兄弟姉妹がいる場合は、その人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。

限定承認をおこなう際は、以下の費用がかかります。

なお、収入印紙は郵便局・法務局・金券ショップなどで購入可能です。

ここでは、限定承認の手続きの流れを、5つのステップに分けて解説します。

まずは、家庭裁判所に限定承認の申述をおこないます。

申述するまでの期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から「3ヵ月以内」です。

申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

限定承認は、相続人全員が共同して申述しなければならないため、手続きに協力しない人がいると、ほかの相続人も限定承認を選択することができません。

期限内に、必要書類を管轄の家庭裁判所に提出し、受理されれば次のステップに進めます。

官報とは、国が発行する新聞のことです。

そこに公告を掲載することで、被相続人にお金を貸していた債権者に名乗り出てもらうことができ、相続財産の清算手続に移れます。

公告には費用や期限があるため、以下の表をご参考ください。

|

公告の期限 |

限定承認の受理審判後、5日以内 相続財産の清算人は受理審判後10日以内 |

|

申込方法 |

インターネット・メール・FAX・郵送 |

|

掲載までの期間 |

約1週間 |

|

費用(目安) |

約5万円 |

|

公告できる期間 |

2ヵ月以上 |

この公告手続を怠ると、一部の債権者を見逃してしまい、後から損害賠償を請求されるリスクがあるため、必ずおこなわなければなりません。

官報公告については、以下のページをご覧ください。

参考:官報公告の受付|全官報

換価処分とは、官報公告と並行して相続財産を現金化することで、債権者へ公平に弁済するための準備です。

不動産や自動車、有価証券といった相続財産は、競売にかけて売却します。

競売手続は、家庭裁判所の監督のもとで進められますが、残したい不動産や土地がある場合は、先買権を行使すると優先的に買い受けられます。

ただし、先買権の対象物ごとに鑑定人選定の申立てをする必要があり、鑑定人や鑑定評価額などの費用は全て先買権を行使した人が負担します。

鑑定人の費用は数十万円から100万円以上になる場合もあるため、注意しなければなりません。

官報公告期間が満了し、財産の換価が完了したら、公告によって請求申し出をしてきた債権者へ弁済をおこないます。

ただし、満額の支払いができない場合は、各債権者の債権額に応じて按分した金額を弁済します。

仮に、弁済可能な金額が300万円で、債権者が二人いて双方の債権額が500万円ずつだった場合は、150万円ずつ弁済します。

もし債権額が500万円と1000万円の債権者がいた場合は、弁済金300万円を1:2の割合で按分し、500万円の債権者に対して100万円、1000万円の債権者に対して200万円を弁済します。

全ての債権者への弁済が完了した後にプラスの財産が残った場合は、相続人が取得します。

相続人が複数いる場合は、残った財産をどのように分けるかについて、相続人全員で話し合う遺産分割協議をおこなうのが原則です。

ただし、取得した財産の価額によっては、相続税が課される可能性がある点に注意が必要です。

相続税の申告期限は、限定承認の手続きとは別に「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」と定められています。

また、限定承認では小規模宅地等の特例のような税負担を軽減する特例が使えないため、単純承認の場合より税額が高くなる可能性も考慮しておきましょう。

この残余財産の取得をもって、一連の限定承認手続きは全て完了となります。

遺産分割協議書や小規模宅地等の特例については、以下のページで詳しく解説しています。

限定承認をおこなう際の注意点としては、主に以下の3点があります。

限定承認をおこなう際は、熟慮期間である3ヵ月以内に手続きを済ませる必要があります。

期限を過ぎると、自動的に単純承認したことになり、財産を全て引き継いでしまうので注意しておきましょう。

そのほか、限定承認をおこなう際には、以下のような期限が関係してくることも覚えておきましょう。

限定承認の手続きが終わるまでは、財産を処分してはいけません。

財産を処分してしまうと、単純承認したものとみなされます。

財産の処分には、以下のような行為が該当します。

また、相続財産を隠したり、財産目録に記載しなかったりした場合も単純承認とみなされます。

自力での対応が不安な場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

限定承認では、被相続人の資産や負債について期限内に調査を済ませたうえで、必要書類などを集めて家庭裁判所に提出しなければなりません。

そのため素人では適切に対応できない可能性があります。

弁護士であれば、限定承認が適切かどうかの判断や手続きに関するアドバイスが望めるほか、自分の代わりに限定承認の手続きを一任することもできます。

限定承認の期限は短いので手遅れにならないためにも、弁護士に任せるのが賢明な判断といえるでしょう。

限定承認の手続きは、司法書士や弁護士などにも相談できますが、おすすめは弁護士に依頼することです。

司法書士も専門家ではありますが、業務範囲は書類作成の代行や、それに伴う相談に限られます。

また、司法書士には代理権がないため、代理人としてほかの相続人と交渉したり、債権者と直接やり取りしたりすることはできません。

一方、弁護士は法律の専門家として、書類作成はもちろんのこと、相続人の代理人として全ての法律行為をおこなう権限を持っています。

限定承認は、相続人全員の協力が不可欠であり、一人でも意見が異なると手続きを進められません。

親族間での意見調整が難航するケースは少なくなく、感情的な対立に発展することもあります。

このような場合に、弁護士が代理人として間に入ることで、スムーズに限定承認の手続きを進めることが出来ます。

相続問題に特化した弁護士を探すなら、「ベンナビ相続」の利用がおすすめです。

無料相談を受け付けている事務所も多く、お住まいの地域や相談内容から自分に合う弁護士を簡単に見つけられるため、ぜひ使ってみてください。

最後に、限定承認に関するよくある質問をご紹介します。

限定承認は、以下のようなケースで不承認になることがあります。

上記の場合は、限定承認が認められず、単純承認や相続放棄しか選べなくなってしまうため、注意してください。

相続人自身が限定承認の手続きをおこなうことは可能ですが、現実的には非常に困難であるため、おすすめできません。

限定承認は、手続きが煩雑で、専門的な知識が必要のため、ひとつでもミスをすると、限定承認自体が無効になる可能性もあります。

時間的・精神的な負担も非常に大きいため、安全かつ確実に手続きを進めるためには、弁護士に依頼するのが賢明です。

弁護士を探す際は、相続問題に強い弁護士が探せる「ベンナビ相続」をご活用ください。

ベンナビ相続では、遺産分割や事業承継などの相談したい内容で弁護士を検索できます。

自分に合う弁護士に相談でき、円満に解決できる可能性も高まるため、相続に関する悩みがある方はぜひご利用ください。

限定承認の手続きが完了した後に、知らされていなかった新たな借金が発覚した場合でも、限定承認の効果は有効です。

弁済により手元に財産が残っていない場合は、新たに見つかった債権者に対して、相続人自身の財産から支払う義務はありません。

財産が残っていた場合に清算することになります。

限定承認は、プラスの財産の範囲内で負債を承継する相続方法ですが、相続放棄に比べると手続きが煩雑で、相続人全員が協力しなければ利用できないデメリットもあります。

「相続人全員から限定承認の合意が取れない」「被相続人の債務の調査が終わらない」などの事情がある場合は、まずは熟慮期間の伸長申立てをしてください。

その間に弁護士に相談すれば、適切な方針を固められるため、期限内に限定承認を完了できる可能性が高まります。

「ベンナビ相続」なら、限定承認などの相続問題に精通した弁護士を、お住まいの地域や相談内容から無料で探せます。

無料相談に対応している事務所も多数掲載しているため、まずは気軽に話を聞いてみてはいかがでしょうか。

後悔のない相続を実現するためにも、まずは一度相談してみることをおすすめします。

相続が発生したとき、配偶者は必ず相続人となり、その他の相続人は子ども、父母、兄弟姉妹の順に相続順位が決まります。 相続順位の基本ルールや、「だれがどれくらいも...

遺産相続で遺産分割協議書をどのように作成すればよいのか悩んでいる方も多いでしょう。本記事では、遺産分割協議書の必要性や具体的な書き方を解説します。本記事を読めば...

兄弟姉妹が亡くなり、兄弟姉妹に親や子どもがいない場合には、残された兄弟姉妹が遺産を相続することになります。そこで、本記事では相続における兄弟姉妹の相続順位や割合...

法定相続人の順位が高いほど、受け取れる遺産割合は多いです。ただ順位の高い人がいない場合は、順位の低いでも遺産を受け取れます。あなたの順位・相続できる遺産の割合を...

親等は親族関係の近さを表したものです。この記事では親等とは何か、親等をどうやって数えるかといった基本的なことのほか、親等早見表、親等図を記載しています。親等でよ...

費用の目安やケース別の費用例を詳しく解説。相場より高額になるケースや弁護士費用を払えないときの対処法も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

特定の相続人に遺産を相続させない方法を知りたくはありませんか?夫・妻・兄弟はもちろん、前妻の子・離婚した子供に財産・遺留分を渡したくない人は注目。悩み解消の手助...

亡くなった家族に確定申告が必要だった場合、準確定申告書の提出が必要です。この記事では準確定申告書と付表の書き方を記入例付きで詳しく解説します。

本記事では、株式の相続での基本的な手続きの流れや評価方法・注意すべきポイントについて解説します。大切な財産を正しく引き継ぐために、株式相続の基本をしっかり押さえ...

「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを言います。

義理の娘や息子に相続させるための具体的な対処法、義理の娘や息子に財産を譲ったときに想定されるトラブル事例、弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく...

被相続人名義の配当金は、いつ亡くなったかで税金が変わります。相続財産として相続税の対象になるケース、相続人の所得として所得税がかかるケースをわかりやすく解説。受...

特別寄与料とは、相続人ではない親族の貢献を金銭で評価する制度です。無償で介護したり、事業を手伝ったりしていた場合は、特別寄与料を主張するのも選択肢のひとつです。...

相続人申告登記は、遺産分割協議がまとまらない際に過料を免れるための有効な制度です。ただし、結局は相続登記が必要となるので、二度手間になる可能性があります。利用す...

叔父や叔母が亡くなった場合、例外的に甥や姪が法定相続人になると法定相続分の計算が複雑になったり、一般的に相続手続きとは異なる点があります。本記事では、叔父や叔母...

特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から特別に得ていた利益のことです。生前贈与や遺贈が特別受益と認められれば、相続財産に加算され、公平な遺産分割をおこなうこ...

遺産分割協議書の作成方法がわからないという方もいるでしょう。また、今後相続登記をする場合、遺産分割協議書を含めたさまざまな書類が必要になることも考えられます。こ...

本記事では、相続人の中で被相続人から贈与などの利益を受け取った特別受益者について解説します。特別受益者の定義や特別受益にあたる贈与の種類、さらに相続人の中に特別...

相続人の中に未成年者や認知症などで判断能力が低下してしまっている方がいる場合、遺産分割協議をおこなうに際に特別代理人の選任が必要となる場合があります。本記事では...

生前、被相続人に対して一定の貢献を果たした相続人は、遺産相続の際に「寄与分」を主張することができます。本記事では、遺産相続で寄与分の主張を検討している相続人のた...