二次相続とは、両親の一方が亡くなって配偶者が相続したあと、残された配偶者も亡くなって発生する相続のことを指します。

遺産を相続する際には相続税が発生することもありますが、二次相続の場合は一次相続と比較して税負担が重くなりやすい傾向にあります。

本記事では、二次相続と一次相続の違いや相続税が増える理由、相続税額のシミュレーションや相続税対策などを解説します。

相続税対策をしておかないと、同じ遺産額でも数百万円単位で相続税額が増えてしまう可能性もあるため、しっかりと対策しておきましょう。

まずは、二次相続の特徴や一次相続との違いなどを解説します。

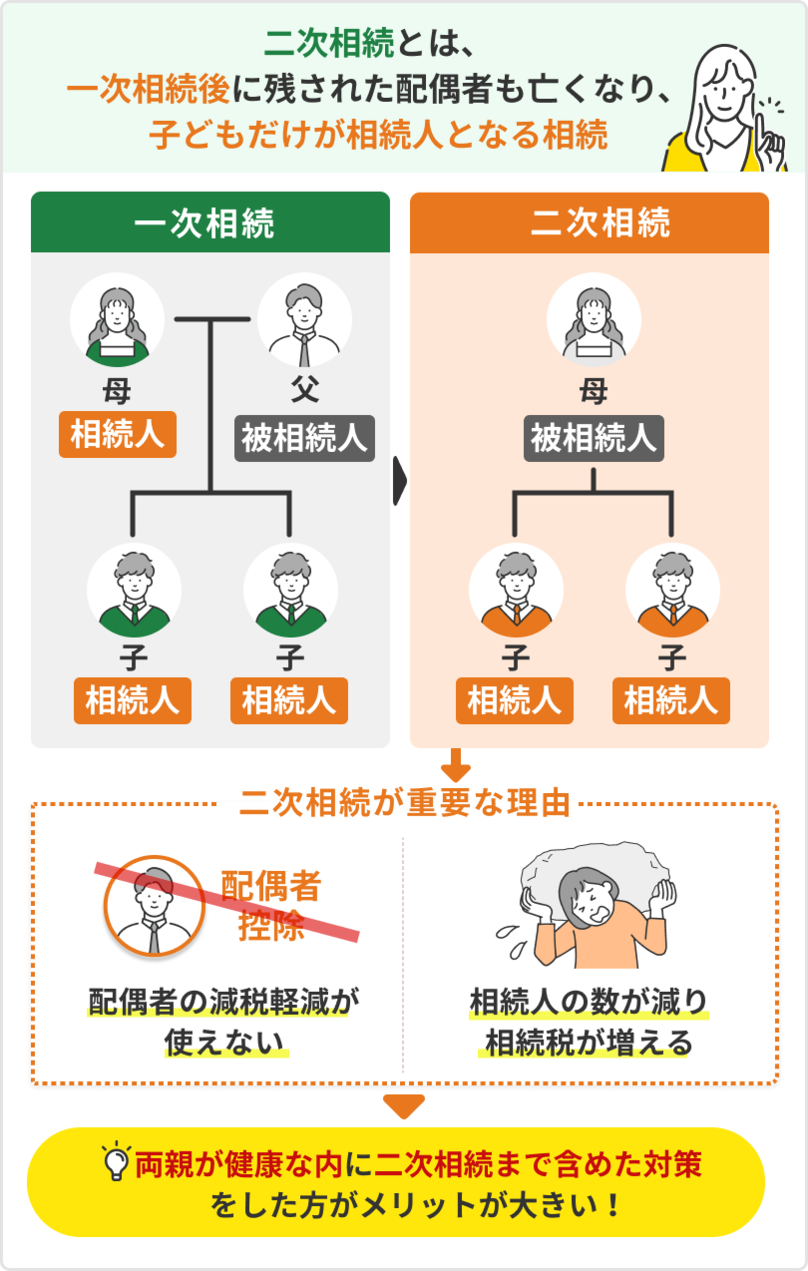

上図のとおり、遺産相続には「一次相続」と「二次相続」があります。

一次相続とは、両親のどちらかが亡くなり、残された配偶者(父または母)や子どもが相続人となる相続のことを指します。

二次相続とは、一次相続後に残された配偶者も亡くなり、子どもだけが相続人となる相続のことを指します。

一次相続と二次相続の両方を経験することで、親から子どもへの遺産相続が完了することになります。

一次相続と二次相続では相続人になる人が異なり、一次相続では「被相続人の配偶者と子ども」、二次相続では「子ども」が相続人となります。

さらに税制面でも異なる点がいくつかあり、詳しくは「二次相続で相続税が増える理由」で後述します。

二次相続の場合、一次相続と比較すると相続税が高くなりやすい傾向にあります。

相続税には、基礎控除・配偶者控除・小規模宅地等の特例などのさまざまな制度が設けられており、控除や特例の適用を受けることで税負担が軽くなります。

しかし、二次相続では一次相続とは違って特例の適用が受けられなかったり、控除額が減少したりするため、多くの相続税がかかる可能性があります。

できるだけ相続税額を抑えるためには、一次相続の時点で二次相続を見据えて早いうちに相続税対策を講じることが大切です。

二次相続において、特に大きな問題となるのが相続税についてです。

二次相続では、相続人である子どもの税負担が重くなりやすく、ここではなぜ相続税が高くなるのかを解説します。

相続税には、基礎控除という誰でも利用できる非課税枠があります。

基礎控除額は以下のとおりで、法定相続人の数によって金額は変動します。

| 相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |

一次相続では両親のいずれかが存命中ですが、二次相続の場合は両親ともに亡くなっており、法定相続人の数がひとり少ない状態にあります。

したがって、基礎控除額に関しても二次相続のほうが600万円少なく、一次相続よりも相続税の負担が重くなります。

基礎控除のほかにも、死亡保険金や死亡退職金にも非課税枠が設けられています。

控除額は以下のとおりで、法定相続人の数によって金額は変動します。

| 死亡保険金や死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数 |

基礎控除の場合と同様、二次相続のほうが法定相続人の数がひとり少ないため非課税枠が500万円減り、そのぶん相続税の負担が重くなります。

被相続人の配偶者は、配偶者控除の適用を受けることが可能です。

控除額は以下のとおりで、相続財産が控除額よりも少なければ相続税は一切かかりません。

| 配偶者控除の控除額=「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多いほうの金額 |

一次相続であれば存命中の夫または妻が適用を受けることができますが、二次相続ではともに亡くなっているため適用は受けられません。

相続税の税率は10%~55%の超過累進課税で、以下のように取得金額が高額なほど税率も高くなります。

|

法定相続分に応ずる取得金額 |

税率 |

控除額 |

|

1,000万円以下 |

10% |

- |

|

1,000万円を超え3,000万円以下 |

15% |

50万円 |

|

3,000万円を超え5,000万円以下 |

20% |

200万円 |

|

5,000万円を超え1億円以下 |

30% |

700万円 |

|

1億円を超え2億円以下 |

40% |

1,700万円 |

|

2億円を超え3億円以下 |

45% |

2,700万円 |

|

3億円を超え6億円以下 |

50% |

4,200万円 |

|

6億円超 |

55% |

7,200万円 |

二次相続では、子どもたちが被相続人の全て相続します。

この財産には、配偶者自身の所有財産に加えて、配偶者が一次相続で取得した財産も含まれるため、一次相続よりも相続財産の総額が大きくなる傾向にあります。

その結果、より高い税率が課せられる可能性があります。

特に「一次相続で配偶者控除を最大限に活用し、配偶者が多くの財産を相続した」という場合には、二次相続で子どもにかかる税負担が重くなるおそれがあります。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用・事業用に使っていた宅地等を相続する場合、相続税評価額を最大8割まで減額できるという特例のことです。

|

相続開始直前の宅地等の利用区分 |

要件 | 限度面積 |

減額割合 |

||

|

被相続人の居住用に供されていた宅地等 |

特定居住用宅地等に該当する宅地等 | 330㎡ |

80% |

||

|

被相続人等の事業用に供されていた宅地等 |

貸付事業以外の事業用の宅地等 | 特定事業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ |

80% |

|

| 貸付事業用の宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業用(貸付事業を除く)の宅地等 | 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ |

80% |

|

| 一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ |

50% |

||

| 被相続人等の貸付事業用の宅地等 | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ |

50% |

||

参考元

ただし、配偶者以外の親族が小規模宅地等の特例の適用を受けるためには「これまで被相続人と同居しており、相続税の申告期限まで引き続き住み続けること」などの要件を満たしていなければいけません。

一次相続であれば、配偶者が一緒に生活をしていて特例の適用が受けられるケースが多いものの、二次相続の場合は子どもが家を持って別々に暮らしていたりして、特定の適用が受けられずに税負担が重くなるおそれがあります。

一次相続・二次相続が発生した場合、どのような割合で遺産分割するのかによって相続税額は変動します。

ここでは「一次相続で法定相続分どおりに遺産分割した場合」と「一次相続で配偶者控除を限度まで利用して遺産分割した場合」では、どれだけ相続税額が異なるのかを解説します。

なお、相続状況は以下のように仮定して計算します。

法定相続分とは、民法で定められた相続人の相続割合のことです。

一次相続で法定相続分どおりに遺産分割した場合、相続税額は以下のとおりです。

| 妻 | 子どもA | 子どもB |

合計 |

|

|

一次相続の取得金額 |

1億1,500万円 | 5,750万円 | 5,750万円 |

2億3,000万円 |

|

一次相続の相続税額 |

0円 (配偶者控除の適用) |

862万5,000円 | 862万5,000円 |

1,725万円 |

| 子どもA | 子どもB |

合計 |

|

|

二次相続の取得金額 |

5,750万円 | 5,750万円 |

1億1,500万円 |

|

二次相続の相続税額 |

530万円 | 530万円 |

1,060万円 |

したがって、このケースでの相続税総額は1,725万円+1,060万円=2,785万円となります。

一次相続で配偶者控除を限度まで利用して遺産分割した場合、相続税額は以下のとおりです。

| 妻 | 子どもA | 子どもB |

合計 |

|

|

一次相続の取得金額 |

1億6,000万円 | 3,500万円 | 3,500万円 |

2億3,000万円 |

|

一次相続の相続税額 |

0円 (配偶者控除の適用) |

525万円 | 525万円 |

1,050万円 |

| 子どもA | 子どもB |

合計 |

|

|

二次相続の取得金額 |

8,000万円 | 8,000万円 |

1億6,000万円 |

|

二次相続の相続税額 |

1,070万円 | 1,070万円 |

2,140万円 |

したがって、このケースでの相続税総額は1,050万円+2,140万円=3,190万円となります。

①と②の相続税額をまとめると以下のとおりで、「一次相続で法定相続分どおりに遺産分割した場合」のほうが相続税総額が400万円ほど低くなっています。

| ①の場合 |

②の場合 |

|

|

一次相続の相続税額 |

1,725万円 |

1,050万円 |

|

二次相続の相続税額 |

1,060万円 |

2,140万円 |

|

相続税総額 |

2,785万円 |

3,190万円 |

このように、遺産の分け方によって相続税額は変動するため、一次相続の際は二次相続も考慮して分割方法を検討することが大切です。

ここでは、実際に二次相続に備えるためには何をすればよいのか、具体的な相続税対策について解説します。

相続税対策のひとつとして、子どもに生前贈与をおこなうのが有効です。

生前贈与では、毎年の贈与額を110万円までに収めれば贈与税はかかりません。

ただし注意点として、毎年定額を贈与することを子どもとの間で約束してしまうと、定期贈与とみなされるおそれがあります。

定期贈与の場合、たとえば「5年間で毎年100万円を贈与することとしていた」としても、贈与総額の500万円に対して贈与税が課税されてしまいます。

定期贈与と判断されないための対策としては、毎年贈与をするタイミングで贈与契約書を作成したり、贈与金額や贈与時期を毎年変えたりするのが有効です。

また、被相続人が亡くなる3年前~7年前に贈与された財産については、相続発生時に相続財産として計算されて相続税が課税されてしまいます。

生前贈与をおこなう場合は、なるべく早いうちに始めましょう。

一次相続の際に、なるべく子どもに多くの財産を相続させて、配偶者への相続財産を減らしておくという方法も有効です。

「二次相続で相続税が増える理由」でも解説したとおり、二次相続では相続税の基礎控除額が減り、配偶者控除の適用も受けられません。

二次相続で子どもが相続する財産をあらかじめ減らしておくことで、トータルでの税額を減らせる可能性があります。

一次相続では、子どもに家を相続させることも検討しましょう。

子どもが被相続人と同居していたりして小規模宅地等の特例の適用要件を満たしている場合は、大幅な節税が望めます。

小規模宅地等の特例を利用すれば、相続した宅地等の相続税評価額を最大80%下げることができます。

一次相続では、配偶者は配偶者控除の適用を受けて相続をおこない、子どもは小規模宅地等の特例の適用を受けることで、それぞれ税負担を抑えることが可能です。

ただし、小規模宅地等の特例には適用要件があるため、同居を始めておく・二世帯住宅にするなどの工夫が必要になります。

また、相続財産の構成によっては、一次相続では配偶者に実家を相続させる方が有利な場合もあるため、専門家に相談することをおすすめします。

一次相続で家を相続する際は「配偶者は配偶者居住権を、子どもは所有権を取得する」という方法も可能です。

この方法であれば、子どもが家の所有権を持っている状態ではあるものの、配偶者は引き続き住み続けることができます。

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合、一定の要件を充たしていれば引き続き住み続けられる権利のことです。

被相続人の配偶者は、被相続人の遺言書や遺産分割協議などによって、配偶者居住権を取得することができます。

一次相続で配偶者が不動産などの現金以外の財産を取得した場合、二次相続に備えて現金化しておくことも検討しましょう。

相続税の支払い方法は現金での一括納付が原則であり、二次相続の際に現金以外の相続財産が多い場合、子どもが納税資金を捻出できずに困るおそれがあります。

相続税の申告期限・納税期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内」で、期限を過ぎてしまうと延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されてしまうため、相続税の支払いにも備えておきましょう。

一次相続の際は、被相続人の財産状況を把握したうえで、相続する財産の種類を考えることも大切です。

たとえば不動産からの家賃収入があるようなケースでは、一次相続で配偶者が不動産を取得すると配偶者の財産を増加させることになり、二次相続の際に子どもの相続税が高くなる可能性があります。

このようなケースでは、一次相続の際に子どもへ移転しておくことで、二次相続での相続税額を減らすことにつながります。

二次相続に備えて、生命保険に加入して受取人を子どもに設定しておくのも有効です。

生命保険に加入しておくことで、二次相続が発生した際は子どもに死亡保険金が支払われ、相続税の納税資金に充てることが可能です。

また、生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられているため、相続税の課税対象額を減らすことも可能です。

一次相続と二次相続との間が10年以内の場合は、相次相続控除を活用しましょう。

相次相続控除とは、相続発生後10年以内に次の相続が発生した場合、相続税額から一定額を差し引くことができるという制度です。

以下では、相次相続控除の適用要件や控除額について解説します。

相次相続控除の利用条件は以下の3点です。

なお、相次相続控除の適用を受けるためには申請が必要で、必要書類を準備して税務署に提出しなければいけません。

具体的な必要書類や申請手続については、以下の関連記事をご覧ください。

相次相続控除の控除額は、以下の式で算出されます。

| 相次相続控除の控除額 = A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10 |

A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額

この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額ならびに延滞税、利子税および加算税の額は含まれません。

B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税の適用を受ける財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額(注)-債務および葬式費用の金額(以下、同じです。))

C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額

D:今回のその相続人の純資産価額

E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切捨てます。)

ただし、控除額の計算方法は複雑であるため、詳しく知りたい方は国税庁ホームページの「相次相続控除の計算」をご確認ください。

二次相続の場合、一次相続よりも相続税の基礎控除額が減ったり、配偶者控除の適用が受けられなかったりして、相続税が高くなるおそれがあります。

できるだけ相続税の負担を抑えたい場合は、子どもに多くの財産を相続させたり、生前贈与や生命保険を活用したりするのも有効です。

ただし、相続状況によっては税金の計算が複雑になることもあるため、自力での対応が不安な場合は税理士に一度相談してみることをおすすめします。

相続が発生したとき、配偶者は必ず相続人となり、その他の相続人は子ども、父母、兄弟姉妹の順に相続順位が決まります。 相続順位の基本ルールや、「だれがどれくらいも...

遺産相続で遺産分割協議書をどのように作成すればよいのか悩んでいる方も多いでしょう。本記事では、遺産分割協議書の必要性や具体的な書き方を解説します。本記事を読めば...

兄弟姉妹が亡くなり、兄弟姉妹に親や子どもがいない場合には、残された兄弟姉妹が遺産を相続することになります。そこで、本記事では相続における兄弟姉妹の相続順位や割合...

法定相続人の順位が高いほど、受け取れる遺産割合は多いです。ただ順位の高い人がいない場合は、順位の低いでも遺産を受け取れます。あなたの順位・相続できる遺産の割合を...

費用の目安やケース別の費用例を詳しく解説。相場より高額になるケースや弁護士費用を払えないときの対処法も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

特定の相続人に遺産を相続させない方法を知りたくはありませんか?夫・妻・兄弟はもちろん、前妻の子・離婚した子供に財産・遺留分を渡したくない人は注目。悩み解消の手助...

親等は親族関係の近さを表したものです。この記事では親等とは何か、親等をどうやって数えるかといった基本的なことのほか、親等早見表、親等図を記載しています。親等でよ...

亡くなった家族に確定申告が必要だった場合、準確定申告書の提出が必要です。この記事では準確定申告書と付表の書き方を記入例付きで詳しく解説します。

本記事では、株式の相続での基本的な手続きの流れや評価方法・注意すべきポイントについて解説します。大切な財産を正しく引き継ぐために、株式相続の基本をしっかり押さえ...

「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを言います。

義理の娘や息子に相続させるための具体的な対処法、義理の娘や息子に財産を譲ったときに想定されるトラブル事例、弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく...

被相続人名義の配当金は、いつ亡くなったかで税金が変わります。相続財産として相続税の対象になるケース、相続人の所得として所得税がかかるケースをわかりやすく解説。受...

特別寄与料とは、相続人ではない親族の貢献を金銭で評価する制度です。無償で介護したり、事業を手伝ったりしていた場合は、特別寄与料を主張するのも選択肢のひとつです。...

相続人申告登記は、遺産分割協議がまとまらない際に過料を免れるための有効な制度です。ただし、結局は相続登記が必要となるので、二度手間になる可能性があります。利用す...

叔父や叔母が亡くなった場合、例外的に甥や姪が法定相続人になると法定相続分の計算が複雑になったり、一般的に相続手続きとは異なる点があります。本記事では、叔父や叔母...

特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から特別に得ていた利益のことです。生前贈与や遺贈が特別受益と認められれば、相続財産に加算され、公平な遺産分割をおこなうこ...

遺産分割協議書の作成方法がわからないという方もいるでしょう。また、今後相続登記をする場合、遺産分割協議書を含めたさまざまな書類が必要になることも考えられます。こ...

本記事では、相続人の中で被相続人から贈与などの利益を受け取った特別受益者について解説します。特別受益者の定義や特別受益にあたる贈与の種類、さらに相続人の中に特別...

相続人の中に未成年者や認知症などで判断能力が低下してしまっている方がいる場合、遺産分割協議をおこなうに際に特別代理人の選任が必要となる場合があります。本記事では...

生前、被相続人に対して一定の貢献を果たした相続人は、遺産相続の際に「寄与分」を主張することができます。本記事では、遺産相続で寄与分の主張を検討している相続人のた...