親が亡くなった後、遺産をどのように分けるかは多くの人が悩む問題。遺産分割協議は相続人全員で話し合う必要があるため、スムーズに進まないことも少なくありません。

財産の種類や立場の違いによって意見がぶつかり、調整に時間や労力を要するケースもあります。

当記事では、遺産分割協議の基本的な仕組みや円滑な進め方をわかりやすく解説。

期限の考え方や放置することで生じるリスクも説明するので、参考にしてください。

遺産分割協議とは、被相続人の遺産を「誰が」「何を」「どのように」相続するのかを具体的に決定するための話し合いのこと。

遺言書があれば基本的にその内容に従いますが、遺言がない場合や記載されていない財産がある場合は、相続人全員で協議をおこなう必要があります。

協議は相続人全員の合意が不可欠で、一人でも反対する人がいると成立しません。

話し合いで決まった内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめ、全員が署名・押印するのが一般的です。

遺産分割協議自体に法律上の明確な期限はありません。相続開始から10年、20年経ってからおこなっても問題ないとされています。

しかし、相続税の申告・納付期限が「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」と定められており、それまでに協議を終えるのがひとつの大きな目安です。

また、相続放棄の期限は「自己のために相続が開始されたことを知った時から3ヵ月以内」です。

遺産分割協議の結果、借金の存在が判明すれば相続放棄も考えられるため、できるだけ早く始めるべきでしょう。

遺産分割協議をしなかったり長く放置したりする場合、次のようなリスクが考えられます。

遺産分割協議が完了しないと相続手続が進まず、財産の処分や名義変更ができません。

例えば、故人の口座を解約するには遺産分割協議書(もしくは遺言書)が必要となるためです。

また、相続税申告時には遺産分割協議書を提出します。

特に「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」といった節税できる制度を適用したい場合には、遺産分割協議書が不可欠です。

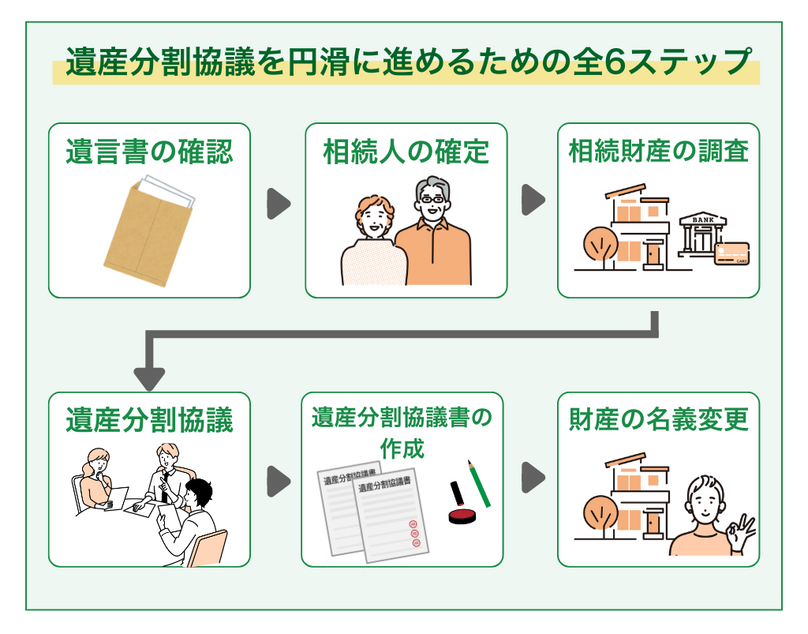

遺産分割協議を成功させるには、適切な手順を踏むことが重要です。

感情的な対立を避けながら、法的に有効な協議を進めるための具体的なステップを解説します。

最初に、被相続人が遺言書を残していないかを確認します。

遺言書が存在する場合、原則としてその内容に従って遺産を分けることになり、遺産分割協議は不要になるケースがあります。

遺言書は主に3種類。それぞれ保管場所が異なります。

| 遺言書の種類 | 保管場所 | 検認の必要性 |

| 自筆証書遺言 | ・自宅の金庫や仏壇、貸金庫など任意の場所 ・法務局(自筆証書遺言保管制度を利用した場合) |

必要 ※自筆証書遺言保管制度を利用した場合は不要 |

| 公正証書遺言 | 公証役場 | 不要 |

| 秘密証書遺言 | 自宅の金庫や仏壇、貸金庫など任意の場所 | 必要 |

自宅や心当たりがある場所を探すほか、公証役場の遺言検索システムも利用して、遺言書があるかどうかを調べましょう。

なお、法務局や公証役場以外で保管されていた自筆証書遺言・秘密証書遺言は、見つかってもすぐに開封してはいけません。

家庭裁判所が内容を確認する「検認手続」を経なければ罰則もあるため、注意してください。

検認について詳しくは別の記事で解説しています。

被相続人の「出生から死亡まで」の連続した全ての戸籍謄本などを取得し、法的に権利をもつ相続人全員を正確に確定させましょう。

法定相続人には相続順位があり、家族・親族なら誰でも権利を得られるわけではありません。

具体的には、配偶者は常に相続人ですが、子・親・兄弟姉妹は順位が決まっており、上位の人がいると下位の人は相続人になれません。

相続順位についてはこちらの記事も参考にしてください。

相続人を確定するには、戸籍謄本などの取得が必須。思い込みで進め、協議後に前婚の子や認知した子などが判明した場合、遺産分割協議は無効となるので注意しましょう。

預貯金や不動産といったプラス財産と、借金などのマイナス財産を全てリストアップし、一覧表である「財産目録」を作成します。

財産目録は遺産分割協議の土台となる資料であり、相続税申告の基礎にもなるもの。

またマイナスの財産が多ければ、相続開始後3ヵ月以内に相続放棄を検討する重要な判断材料となります。

不動産は市区町村役場で「名寄せ帳」「固定資産評価証明書」を、預貯金は各金融機関で「残高証明書」を取得して、財産の内容と評価額を確定させましょう。

財産調査を詳しく知りたい方は別記事も参考になります。

財産目録をもとに、相続人全員が参加して遺産の分け方を話し合います。

全員が一堂に会する必要はなく、電話や手紙、メール、Web会議などでの参加も有効です。

ただし、一人でも欠けたり、反対したりすると協議は成立しません。

相続人同士で意見が対立するのは珍しくありません。

公平かつ円滑に話し合いを進めるためには、弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

遺産分割協議にて全員で合意したら、正式な書面として「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印を押印し、各自の印鑑証明書を添付すると、不動産登記や預貯金解約の際に公的な証明書類として通用します。

遺産分割協議書には誰がどの財産(不動産の表示や預金口座番号などを正確に記載)を相続するのかを明確に記述します。

最後に全員の住所氏名を自署の上、実印で押印すれば完了です。

以下に参考例を記載します。

|

遺産分割協議書

被相続人 山田太郎

上記被相続人の相続に関し、被相続人の法定相続人ら全員で遺産分割協議をおこなった結果、下記のとおりに遺産分割協議が成立したことを確認する。

1.相続人の特定

2.妻の取得財産 所在 東京都●●区●●

3.長男の取得財産 ●●銀行●●支店 普通預金 口座番号●●●●●●●

4.長女の取得財産

5.次男の取得財産

6.清算条項

以上の内容で、相続人全員による遺産分割協議が成立したため、本協議書を4通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

令和●●年●月●日

住所 東京都新宿区西新宿●-●●-●

住所 東京都新宿区西新宿●-●●-●

住所 東京都新宿区西新宿●-●●-●

住所 東京都新宿区西新宿●-●●-● |

詳しい書き方やダウンロードについてはこちらの記事を読んでください。

最後に、作成した遺産分割協議書と必要書類を用いて、不動産や預貯金などの名義を相続人へ変更する手続きをおこないます。

不動産の名義変更は管轄の法務局へ、預貯金の解約・名義変更は各金融機関の窓口へ、遺産分割協議書や戸籍謄本一式を持参して申請しましょう。

なお2024年4月1日に不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されました。

相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に正当な理由なく登記を申請しない場合、10万円以下の過料の対象となるので注意してください。

遺産分割協議書は、相続が発生した際に必ず作成しなければいけないものではありません。

状況によっては不要な場合もあります。

遺言書が残されておらず、法定相続分と異なる割合で遺産を分けた場合、次の手続きで遺産分割協議書が必要です。

例えば故人名義の銀行口座を解約しようと窓口に行くと、相続人全員の合意を示す書類として、遺産分割協議書と全員の印鑑証明書の提出を求められます。

また、相続税の申告や、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった節税特例の申請をする場合には遺産分割協議書が必要です。

一方、以下のケースにおいては、原則として遺産分割協議書は不要です。

法定相続人が一人しかいないケースでは、その人物が全てを相続することが明白なため、遺産分割協議書は必要ありません。

ただし、複数の相続人による話し合いで「一人が全ての遺産を相続する」と決めた場合には、遺産分割協議書の作成が必要です。

遺言書があり、そのとおりに分割した場合は、名義変更などの手続きで遺産分割協議書ではなく遺言書が求められます。

また法定相続分通りに分割した場合には、戸籍謄本や遺産分割協議成立申込書を提出するのが一般的です。

ただし、法定相続分通りに分割したときでも、相続税の申告や節税特例の申請手続では遺産分割協議書が必要となります。

相続人同士のトラブルを未然に防ぐためにも作成しておくとよいでしょう。

遺産の分け方には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があるため、財産の種類や相続人の希望に応じて最適な方法を選択しましょう。

| 種類 | 分割方法 |

| 現物分割 | 遺産を物理的な形のまま分ける |

| 代償分割 | 特定の相続人が不動産などを遺産相続する代わりに、ほかの相続人に対して、相続分に見合う代償(金銭)を支払う |

| 換価分割 | 物理的に分けにくいものを売却して現金化し、相続人間で公平に分配する |

| 共有分割 | ひとつの遺産を複数の相続人が共有持分をもつ形で相続する方法 |

特に不動産など物理的に分割しづらいものがある場合、相続人のあいだで不公平感が生まれることがあります。

その場合は、代償分割や換価分割といった方法を用いると、公平な遺産分割が可能です。

当事者間の話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所を利用した「遺産分割調停」または「遺産分割審判」という法的な手続きで解決を図ることになります。

相続人同士の感情的な対立が深まった場合、第三者の介入により客観的な解決を目指すのが有効です。

調停とは、家庭裁判所で調停委員という中立な第三者を交えて、相続人全員が合意できる解決策を探る話し合いの手続きです。

調停で合意した内容は「調停調書」に記載され、判決と同じ法的効力をもちます。

相続人が直接顔を合わせたくない場合、調停委員が別々の待合室にいる当事者の間を行き来し、それぞれの意見を調整しながら話し合いを進めることも可能です。

調停が不成立に終わった場合、裁判官が一切の事情を考慮して、法律に基づき遺産の分割方法を決定(審判)します。

例えば、裁判官が「不動産は長男が取得し、長男は次男に対して代償金として1,500万円を支払え」といった具体的な分割方法を強制的に決定します。

審判の決定内容が記載された「審判書」は、判決と同様に法的拘束力をもつもの。

内容に基づき、単独で不動産の名義変更などの強制的な手続きが可能です。

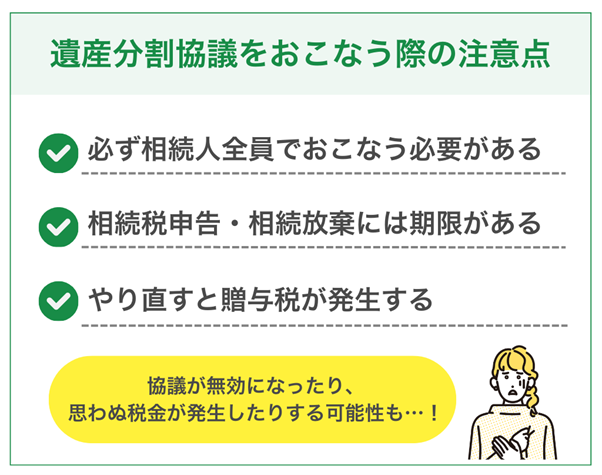

遺産分割協議を進める際には、法的な落とし穴が潜んでいます。

注意点を理解せずに進めると、協議が無効になったり、思わぬ税金が発生したりする可能性があります。

遺産分割協議は、相続人のうち一人でも欠けていると法的に無効です。

連絡を取りたくないからと特定の人物を除外して作成した遺産分割協議書は、法務局や金融機関で手続きに使用できないので注意してください。

ただし、相続人全員がひとつの場所に集まり、全員で話し合いをする必要はありません。

重要なのは、相続人全員が納得のうえ、遺産分割協議書に署名・押印をすること。

スケジュールの調整ができなければ、個別の話し合いや電話・メールなどを用いた協議方法でも有効です。

遺産分割協議には期限はありませんが、相続関連の手続きには「相続放棄・限定承認(3ヵ月以内)」と「相続税の申告・納付(10ヵ月以内)」の期限が存在します。

これらの期限は原則として延長できません。

期限を過ぎると、借金を強制的に相続したり、ペナルティの税金が課されたりといった不利益が生じます。

遺産分割協議書を先延ばしにしていると、これらの期限に間に合わない可能性があるため注意してください。

一度有効に成立した遺産分割協議を、相続人全員の合意のもとやり直すこと自体は可能です。

しかし税務上は「贈与」として贈与税が課されるリスクが非常に高いです。

最初の協議で確定した財産権を、次の協議で他者に無償で移転する行為とみなされるため、原則として贈与税の課税対象とされています。

協議のやり直しを避けるためにも、最初の協議で慎重に検討し、全員が納得できる内容にすることが重要です。

相続トラブルは感情的な対立が生じやすく、一度こじれると修復が困難です。

遺産分割協議は安易にやり直しができるものでもないため、慎重かつ的確に手続きを進める必要があります。

遺産分割協議の進め方や相続人同士の関係性で不安がある場合は、早い段階で弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

「ベンナビ相続」は、相続問題に強い弁護士を地域別・相談内容別に検索できるポータルサイト。

遺産分割協議がまとまらない、相続人間でトラブルが起きている、遺産の評価方法で意見が対立しているなど、さまざまな相続問題に対応できる弁護士を探せます。

初回相談無料の事務所も多数掲載されているため、まずは気軽に専門家の意見を聞いてみましょう。

遺産分割協議について、多くの方が抱く疑問にお答えします。

これらの質問と回答を参考に、スムーズな協議を進めてください。

協議自体に法律上の期限はありません。

しかし、相続税の申告期限(相続開始を知った日から10ヵ月)が事実上のタイムリミット。

この期限内に協議がまとまらないと、税金の特例が使えず納税額が増えたり、延滞税がかかったりする可能性があります。

期限が迫っている場合は、一旦法定相続分で申告し、後日更正の請求をする方法もあります。

しかし手続きが複雑になるため、できるだけ期限内に協議を完了させるのが望ましいでしょう。

一般的なケースではご自身で作成できます。

ただし、相続関係や財産が複雑な場合は、司法書士や弁護士といった専門家に依頼する方が安全です。

特に不動産の表示や預貯金の口座番号などは正確に記載する必要があり、些細な記載ミスで手続きが滞りかねません。

専門家に依頼すれば、法的に有効で、各種手続きにスムーズに使用できる協議書を作成してもらえます。

絶対ではありません。「遺言書通りに分ける」「法定相続分通りに分ける」「相続人が一人」のケースでは原則不要です。

しかし、以下の手続きでは遺産分割協議書や遺言書の提出を求められます。

特に法定相続分通りの分け方をしたケースでは、相続税の申告時に遺産分割協議書が必要となる場合があるため、作成しておくのがおすすめです。

音信不通で連絡がとれない相続人がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。

裁判所が選任した弁護士などが、音信不通の相続人に代わって財産を管理し、遺産分割協議に参加します。

手続きには数ヵ月かかることもあるため、相続税の申告期限に注意が必要です。

早めに申立てをおこないましょう。

相続人が認知症を患っている場合、本人の判断能力の程度に応じて、家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申し立てます。

選任された後見人が、本人に不利益がないように配慮しながら、協議に代理で参加する方法です。

後見人が選任されるまでには通常2〜3ヵ月程度かかるため、早めの対応が必要です。

新たに見つかった財産について、再度相続人全員で協議をおこなうのが原則です。

こういった事態を防ぐため、元の協議書に「本協議書に記載なき遺産が発見された場合は、相続人〇〇がこれを取得する」といった条項を入れておくと有効です。

特に債務については、相続人全員が連帯して責任を負うことになるため、財産調査は慎重におこなう必要があります。

原則として、遺言書の内容が遺産分割協議より優先されるため、遺言書の内容に沿って遺産を分け直す必要があります。

ただし、相続人全員が協議の内容で進めることに合意すれば、協議を有効とすることも可能です。

遺言書の存在を知らずに協議を進めてしまうことを防ぐため、最初の段階で徹底的に遺言書の有無を確認しましょう。

公証役場の遺言検索システムも活用し、しっかり探してみてください。

遺産分割協議は、相続手続を進めるうえで欠かせない重要なプロセス。

法律上の明確な期限はありませんが、相続税申告や相続放棄には期限があるため、できるだけ早めに着手しましょう。

具体的には次のステップで進めます。

協議を放置すると、財産の名義変更ができない、相続税で不利益を受けるといったリスクも生じます。

相続人同士での話し合いが難しい場合やトラブルが起きている場合は、弁護士の力を借りることも検討しましょう。

「ベンナビ相続」では、相続問題に強い弁護士を効率よく探せるのでおすすめです。

相続が発生したとき、配偶者は必ず相続人となり、その他の相続人は子ども、父母、兄弟姉妹の順に相続順位が決まります。 相続順位の基本ルールや、「だれがどれくらいも...

遺産相続で遺産分割協議書をどのように作成すればよいのか悩んでいる方も多いでしょう。本記事では、遺産分割協議書の必要性や具体的な書き方を解説します。本記事を読めば...

兄弟姉妹が亡くなり、兄弟姉妹に親や子どもがいない場合には、残された兄弟姉妹が遺産を相続することになります。そこで、本記事では相続における兄弟姉妹の相続順位や割合...

法定相続人の順位が高いほど、受け取れる遺産割合は多いです。ただ順位の高い人がいない場合は、順位の低いでも遺産を受け取れます。あなたの順位・相続できる遺産の割合を...

親等は親族関係の近さを表したものです。この記事では親等とは何か、親等をどうやって数えるかといった基本的なことのほか、親等早見表、親等図を記載しています。親等でよ...

費用の目安やケース別の費用例を詳しく解説。相場より高額になるケースや弁護士費用を払えないときの対処法も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

特定の相続人に遺産を相続させない方法を知りたくはありませんか?夫・妻・兄弟はもちろん、前妻の子・離婚した子供に財産・遺留分を渡したくない人は注目。悩み解消の手助...

亡くなった家族に確定申告が必要だった場合、準確定申告書の提出が必要です。この記事では準確定申告書と付表の書き方を記入例付きで詳しく解説します。

本記事では、株式の相続での基本的な手続きの流れや評価方法・注意すべきポイントについて解説します。大切な財産を正しく引き継ぐために、株式相続の基本をしっかり押さえ...

「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを言います。

義理の娘や息子に相続させるための具体的な対処法、義理の娘や息子に財産を譲ったときに想定されるトラブル事例、弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく...

被相続人名義の配当金は、いつ亡くなったかで税金が変わります。相続財産として相続税の対象になるケース、相続人の所得として所得税がかかるケースをわかりやすく解説。受...

特別寄与料とは、相続人ではない親族の貢献を金銭で評価する制度です。無償で介護したり、事業を手伝ったりしていた場合は、特別寄与料を主張するのも選択肢のひとつです。...

相続人申告登記は、遺産分割協議がまとまらない際に過料を免れるための有効な制度です。ただし、結局は相続登記が必要となるので、二度手間になる可能性があります。利用す...

叔父や叔母が亡くなった場合、例外的に甥や姪が法定相続人になると法定相続分の計算が複雑になったり、一般的に相続手続きとは異なる点があります。本記事では、叔父や叔母...

特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から特別に得ていた利益のことです。生前贈与や遺贈が特別受益と認められれば、相続財産に加算され、公平な遺産分割をおこなうこ...

遺産分割協議書の作成方法がわからないという方もいるでしょう。また、今後相続登記をする場合、遺産分割協議書を含めたさまざまな書類が必要になることも考えられます。こ...

本記事では、相続人の中で被相続人から贈与などの利益を受け取った特別受益者について解説します。特別受益者の定義や特別受益にあたる贈与の種類、さらに相続人の中に特別...

相続人の中に未成年者や認知症などで判断能力が低下してしまっている方がいる場合、遺産分割協議をおこなうに際に特別代理人の選任が必要となる場合があります。本記事では...

生前、被相続人に対して一定の貢献を果たした相続人は、遺産相続の際に「寄与分」を主張することができます。本記事では、遺産相続で寄与分の主張を検討している相続人のた...