遺言書が見つかった際、まずおこなうのが「検認」です。

検認は偽造や変造を防ぐために家庭裁判所でおこなう手続きで、自筆証書遺言や秘密証書遺言には検認が義務付けられています。怠ると罰金の対象になったり、相続手続が進められなくなったりするため注意してください。

当記事では、具体的な検認の必要性や申立ての方法を解説。検認をおこなうときのポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。

遺言書の検認とは、発見された遺言書がどのような状態であるかを確認し、後の偽造や変造を防ぐことを目的とした、家庭裁判所でおこなわれる手続きです。

死後に遺言書が見つかった場合には、この「検認」を受けることが義務付けられています。

検認を受けることで、全ての相続人に対して遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の形状や修正の有無、署名といった形式的な状態を確定させて、後々の不正な書き換えなどを防ぐ効果があります。

検認手続きはあくまで遺言書の「形式的な状態」を確認するためのもので、遺言の内容が法的に有効かどうかを判断するものではありません。

たとえ家庭裁判所で検認を受けて問題ないと証明された遺言書でも、遺言の中身に法的な効力があるとは限らないのです。

全ての遺言書が検認を必要とするわけではありません。検認が必要となるのは、主に「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」です。

ただし自筆証書遺言でも、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管されている場合、検認は不要となります。

さらに、公証役場で作成される「公正証書遺言」も偽造や変造のリスクが極めて低く、検認の必要はありません。作成過程で公証人が内容を確認し、原本が公証役場に保管されるためです。

|

種類 |

概要 |

検認の必要性 |

|

|

自筆証書遺言 |

遺言者が保管 |

遺言者自身が自筆して作成する遺言書。遺言者が自分で保管する。 |

あり |

|

自筆証書遺言書保管制度を利用 |

遺言者自身が自筆して作成する遺言書。法務局に保管する。 |

なし |

|

|

公正証書遺言 |

公証役場にて証人立会いのもと、公証人によって作成される遺言書。 |

なし |

|

|

秘密証書遺言 |

公証役場で遺言書の存在を公的に証明してもらうもの。 |

あり |

|

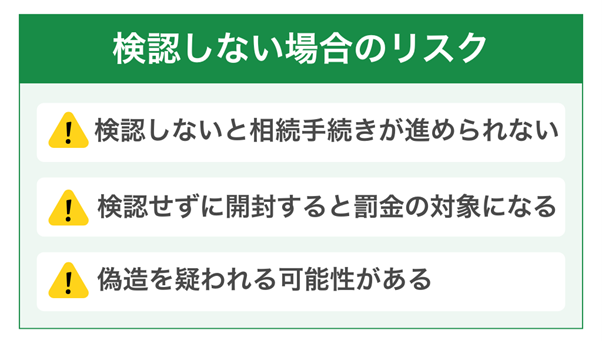

遺言書の検認は法律上の義務です。

手続きを怠ると、相続手続そのものを進めることができなくなるだけでなく、場合によってはペナルティが科される可能性もあります。

遺言書の検認手続をしないと、その後の相続手続を進められません。

たとえば以下の手続きには、検認後に家庭裁判所から発行される「検認済証明書」が必要です。

法務局や金融機関といった各種機関は、手続きの根拠となる遺言書が、家庭裁判所による正式に認められたものであることを確認する必要があります。

検認済証明書の提出は、手続きの正当性を担保し、のちの相続トラブルを防ぐために求められるといえます。

見つかった遺言書に封がされている場合、家庭裁判所での検認手続を受ける前に開封するのは法律違反。5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

民法第1004条および1005条に以下のように定められています。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

引用元:民法第1004条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

引用元:民法第1005条

たとえ悪意がなかったとしても、検認せずに開封すると規定に違反したことになるので注意してください。

後日ほかの相続人から指摘を受けたり、裁判所の判断によって、罰金のリスクが生じます。

検認手続を経ずに遺言書を開封すると、法的なペナルティだけでなく、ほかの相続人から偽造を疑われるリスクもあります。

検認は、遺言書が発見された時点の状態を確認して偽造や変造を防ぐという役割を担っています。

検認を受けることは、遺言書が発見時の状態から手が加えられていないことを証明する手続きともいえるのです。

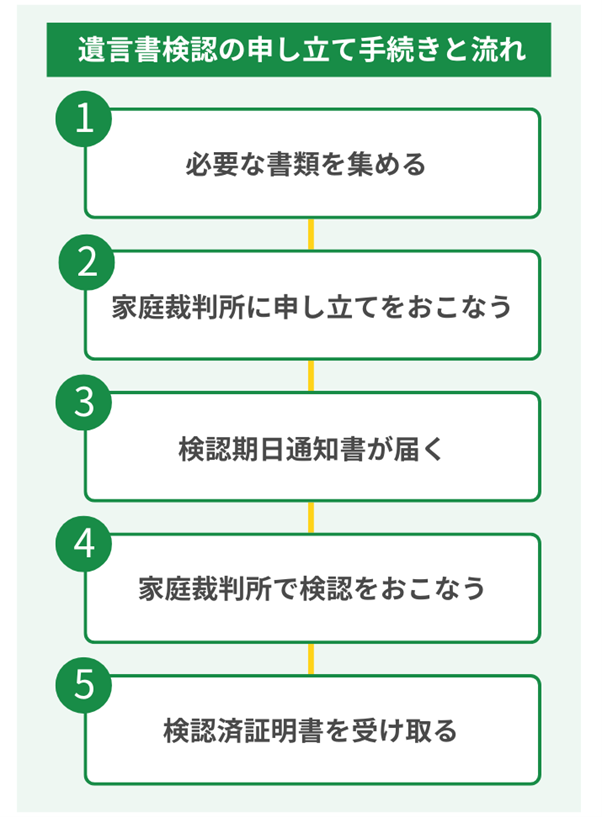

検認手続は、①必要書類の収集、②家庭裁判所への申立て、③検認期日の通知、④期日に検認をおこなう、⑤検認済証明書の受領、という流れで進みます。

遺言書の検認を申し立てるには、「遺言書検認申立書」などいくつかの書類が必要です。

|

主な必要書類一覧 |

詳細・入手方法 |

|

遺言書検認申立書 |

裁判所のWebサイトからダウンロードするか、家庭裁判所の窓口で入手可能 |

|

遺言者の戸籍謄本 |

遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍 |

|

相続人全員の戸籍謄本 |

遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その人物の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本も必要 |

「遺言書検認申立書」および、亡くなった遺言者と相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

また状況に応じて、過去に亡くなった親族の戸籍謄本も必要になるケースがあります。

書類の収集には時間がかかる可能性もあるので、早めに準備を始めましょう。

遺言書検認申立書を書くときは、家庭裁判所のWebサイトに掲載されている記入例(サンプル)を参考にするとスムーズです。

申立書には、申立人や遺言者、相続人全員の氏名や住所、本籍などを正確に記入します。

また、「申立ての理由」の欄には、遺言書の封印の状況や遺言書を発見した場所などを記入しなくてはいけません。

不明な点があれば、家庭裁判所の窓口に問い合わせることも可能です。正確な情報に基づいて、丁寧に記入しましょう。

必要書類が全て揃い、申立書の記入が完了したら、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申立てをおこないます。

申立てできるのは、原則として遺言書を保管していた人、または遺言書を発見した相続人です。

申立書には、手数料として800円分の収入印紙を貼付する必要があります。また、裁判所から相続人へ通知を送るための郵便切手も、指示された金額分(たとえば84円切手を相続人の人数分に加えて予備分など)を併せて納めなくてはいけません。

これらの書類と費用を、管轄の家庭裁判所の受付窓口に直接持参するか、郵送で提出すると申立ては完了します。

家庭裁判所に遺言書の検認申立てが受理されると、その後、家庭裁判所から相続人全員宛てに期日通知書が郵送されます。

期日通知書に書かれているのは、「〇月〇日〇時に当裁判所において遺言書の検認をおこなうので、ご都合がよろしければ出頭してください」といった内容です。

通知の送付により、相続人は検認がおこなわれることを正式に知るため、通知は申立人だけでなく相続人全員に送られます。

指定された検認期日には、申立人は必ず家庭裁判所に出頭しなければなりません。その際、申立てに使用した印鑑、運転免許証などの本人確認書類、そして遺言書の原本を持参します。

また、後述する「検認済証明書」の発行手数料として、150円分の収入印紙も準備しておくと手続きがスムーズです。

検認では、裁判官または家庭裁判所書記官が手続きを進行し、相続人らの前で遺言書の状態(たとえば用紙の種類、筆記具、記載内容、日付、署名、訂正箇所など)を確認します。

この確認作業の結果は、「検認調書」という公的な記録としてまとめられます。

なお、検認手続にかかる時間は通常10分から30分程度。申立人以外の相続人は、期日に出頭する義務はありません。

検認期日における遺言書の確認作業が無事に終了すると、検認手続は完了し、「検認済証明書」を発行してもらえます。

裁判所の窓口で「検認済証明書申請書」に必要事項を記入し、収入印紙を添えて申請してください。通常、その日のうちに受け取れます。

前述のとおり、検認済証明書はその後の相続手続に必要な書類。忘れずに必ず申請をおこなってください。

検認済証明書を受け取ることで、検認に関する一連の手続きは完了です。

遺言書の検認手続は、故人の遺志を実現するための重要なプロセスですが、いくつか注意しておきたい点があります。手続きをよりスムーズに進め、無用なトラブルを避けましょう。

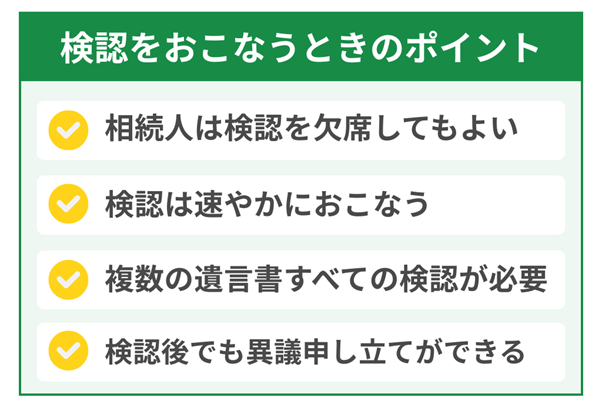

申立人以外の相続人は、検認期日に必ずしも出席する必要はありません。

検認手続は申立人が遺言書を提出し、裁判所がその状態を確認する手続きであり、相続人全員の出席がなくても進行が可能です。

もちろん、「遺言の内容に関心がある」「手続きの透明性を確認したい」といった理由で出席することは自由。出席できない場合でも、手続き自体に支障はありません。

一方、遺言書の検認を申し立てた申立人は、遺言書原本を持参して必ず出席する必要があるのでご注意ください。

申立人以外の相続人が検認の期日に欠席しても、相続放棄したことにはなりません。

相続放棄を希望する場合、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。

また反対に、出席したことや自身が検認の申立てをおこなったことが、「単純承認」(相続を無条件に受け入れること)とみなされることもありません。申立人でも相続放棄は可能です。

ただし、故人の預貯金を使ってしまったり不動産を売却してしまったりするなど、遺産を処分する行為があった場合には相続放棄ができなくなる可能性があります。

遺言者の死後、検認は速やかにおこなうのが好ましいです。

法律上、検認の申立て自体に明確な期限は設けられていませんが、相続税の申告・納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」と定められています。

申立てから実際の検認期日までには、通常1ヵ月から2ヵ月程度。必要書類を集める時間も考慮すると、遺言書を発見してから検認済証明書を手にするまでに2ヵ月半から3ヵ月程度かかることもあります。

検認の手続きが遅くなるほど、相続に関するほかの手続きが遅くなるため、期限が迫って焦るケースも少なくありません。

速やかに検認をおこなうと、相続全体がスムーズに進むでしょう。

たとえば日付の異なる自筆証書遺言が複数見つかった場合、見つかったすべての遺言書について、検認の手続きを受ける必要があります。

それぞれの遺言書について検認手続をおこない、そのうえで内容や日付を比較検討し、最終的に有効となる遺言に基づいて相続手続を進めなくてはいけません。

なお、日付の最も新しい遺言書が優先します。古い遺言書と内容が抵触する部分については後の遺言で撤回(取消)されたものとみなす、と法律上定められているためです。

(前の遺言と後の遺言との抵触等)

第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

引用元:民法 第1023条

検認では遺言の内容そのものの有効性は判断されないため、検認が終了し検認済証明書が発行されたとしても、内容に関して異議申立てができます。

たとえば「本当に故人が書いたものなのか」「作成時に正常な判断能力があったのか」「特定の人に無理やり書かされたのではないか」と疑問が生じたケースです。

遺言の内容や作成された状況に疑問を持つ相続人は、遺言は無効であると主張して法的な手段に訴えることが可能。

具体的には、「遺言無効確認訴訟」を地方裁判所に提起し、遺言の有効性を争うことになります。

遺言書の検認手続は自身でおこなうことも可能ですが、弁護士に依頼するとスムーズに手続きが進みます。

必要書類の収集や申立書の作成は煩雑で、法律に関する知識も少なからず求められるため、検認や相続の手続きがストレスとなり、相続人同士のトラブルに発展しかねません。

弁護士に依頼すれば、手続きを迅速かつ正確に進められるだけでなく、精神的な負担も大きく軽減されます。

相続問題に強い弁護士を探すなら、「ベンナビ相続」を利用するのがおすすめ。相続や遺言書作成に豊富な実績をもつ弁護士や法律事務所を簡単に検索できます。

遺言書の検認手続を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

申立書の作成や手間のかかる必要書類の収集を代行してもらえ、自身の時間と労力を大幅に節約できます。

特に相続人の数が多い場合や本籍地が遠方にある場合などは、書類の取り寄せだけでも大変な作業となります。

また、検認期日には弁護士に同席してもらい、裁判官や書記官に対して適切な説明を補ってもらうことも可能です。

なお、申立人の代理人として検認期日に出頭できるのは弁護士に限られ、行政書士や司法書士は同席・代理出頭ができません。

さらに、検認が無事に終わった後の遺産分割協議や不動産登記といった相続手続も、引き続き的確なアドバイスやサポートを受けられるため安心でしょう。

|

検認申立ての代理業務 |

検認申立ての代理業務+相続人の調査や戸籍謄本などの書類収集 |

|

10万円程度 |

15万円程度 |

弁護士費用は事務所によって異なりますが、検認申立ての代理業務を依頼する場合の相場は10万円程度。

相続人の調査や戸籍謄本などの書類収集も含めて依頼する場合は、15万円程度がひとつの相場です。

多くの法律事務所では、初回相談を無料または比較的安価な料金設定でおこなっているので、まずは気軽に相談してみましょう。

相談時には、以下の点を確認することが重要です。

費用だけでなく弁護士との相性や説明のわかりやすさなども考慮し、複数の事務所に相談して比較検討して決めてください。

遺言書の検認は、遺言書の形式的な状態を確認し、偽造や変造を防ぐためにおこなう手続きです。

自筆証書遺言が見つかったときには、速やかに家庭裁判所へ検認の申立てをしましょう。

検認をしないと相続の手続きが進まないだけでなく、封印された遺言書を開封すれば罰金の可能性もあり注意が必要です。

検認の申立ては自身でも可能ですが、弁護士に依頼するとスムーズかつ正確な手続きで安心でしょう。

万が一、検認後の遺産分割で相続人同士でトラブルが発生しても対処してもらえるため、早い段階から専門家の力を借りるのがおすすめです。

法定相続人の順位が高いほど、受け取れる遺産割合は多いです。ただ順位の高い人がいない場合は、順位の低いでも遺産を受け取れます。あなたの順位・相続できる遺産の割合を...

本記事では、遺言書における8つの効力や、反対に効力が認められないことを解説します。無効にならないための自筆証書遺言の書き方も説明するので、これから遺言書を作成し...

自筆証書遺言書を残す場合、書き方を誤ると無効になる可能性もあるため正しい知識が必要です。また2020年には民法が改正されたことにより、いくつか変更箇所などもあり...

親が作った借金の返済義務は子どもにはありません。ただし、相続が発生した場合は借金などのマイナスの財産も継承されるため、子どもにも返済義務が生じます。本記事では、...

これから遺言書を作成しようと考えている方に向けて、遺言書の種類や作り方、サンプル、ポイントなどを解説します。遺言書で多いトラブルとその回避方法についても紹介しま...

本記事では、成年後見制度にかかる費用の全体像を「申立費用から月々の報酬・その他費用・そして費用が払えない場合の対処法」まで、弁護士監修のもとわかりやすく解説しま...

本記事では、公正証書遺言のメリットやデメリット・作成方法や費用・作成時の注意点などを解説します。「確実に意思を残したい」「相続トラブルを未然に防ぎたい」という方...

遺言書を作成する際には、遺言執行者の指定が必要かどうかも検討しなければなりません。しかし、遺言執行者とは何をする人なのか、正しく理解できていない人も多いはずです...

エンディングノートの書き方で悩んでいませんか?この記事では、エンディングノートに書いておきたい内容を書き方の例と一緒にご紹介しています。オリジナルのエンディング...

遺言書を見つけたらすぐに内容を確認したいですよね。しかし、遺言書を勝手に開封してしまうと法律違反となります。本記事では、遺言書の正しい開封方法や、勝手に開封した...

2019年の法改正により、遺言書で遺言執行者が指定されている場合単独での相続登記申請が可能となりました。本記事では、遺言執行者が相続登記手続きをする際の流れや申...

本記事では、1人に相続させる内容の遺言書を作成するときの注意点や想定されるトラブルとその対策、弁護士に相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。

遺言無効確認訴訟を提起し勝訴判決を得ることで、遺言は法的に無効と認められますが、立証の難易度は高いといわれています。無効と認められる具体的なケースや、裁判手続き...

遺言執行者は、遺言内容を実現する重要な役割を担います。本記事では、遺言執行者がしなければならない事務には具体的にどんなものがあるのか、遺言執行者を指定するにはど...

自筆証書遺言は法律で決められている要件が複数あり、それをひとつでも満たさなければ無効とされてしまいます。本記事では自筆証書遺言が無効とされないための要件と、トラ...

遺言書の内容が無効であると法的に確定すれば、当該遺言に基づく遺産分割や相続、贈与などを防止できます。遺言書の無効確認が難しいとされる理由、遺言無効確認が実際に認...

遺言とは、被相続人の相続財産に関する最終的な意思表示のことで、遺言は民法で定められた方式によっておこなう必要があります。本記事では、公正証書遺言で要求される証人...

遺言書が偽造された時の対処法や、遺言書の偽造者に対して課されるペナルティなどについて分かりやすく解説します。各種相続手続きには期間制限がある以上、遺言書が偽造さ...

遺言公正証書の必要書類は、戸籍謄本・登記簿謄本など多岐にわたります。自分のケースでどの書類が必要なのか、作成前に把握しておくと安心です。この記事では、遺言公正証...

「自分が亡くなったあとスムーズに遺産相続をさせたい」「夫が亡くなったのに遺言書がなくて困っている」など、配偶者に先立たれたときや自分が亡くなった後のことを考える...