成年後見制度は、判断能力が不十分な方の権利を守るための重要な制度です。

しかし、成年後見人にかかる費用が具体的にどのくらいなのか、誰が負担するのかがわからず、不安を感じる方も多いでしょう。

後見制度を利用する際には、申立てにかかる初期費用だけでなく、毎月の報酬などさまざまな費用が発生します。

そこで本記事では、成年後見制度にかかる費用の全体像を「申立費用から月々の報酬・その他費用・そして費用が払えない場合の対処法」まで、弁護士監修のもとわかりやすく解説します。

本記事を読むことで、成年後見制度にかかる費用の仕組みを正しく理解し、制度の利用を検討できるようになるでしょう。

費用面で不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

成年後見制度とは、「認知症や知的障がいなどで判断能力が低下した人を支援するための制度」です。

判断能力が十分でない場合、自身の資産管理・介護施設の入居契約・入院手続きなど、生活に必要な契約や手続きを適切におこなうことが難しくなります。

そのため、家庭裁判所が本人の支援者として成年後見人を選びます。

成年後見人には、弁護士や司法書士などの専門家のほか、家族や親族がなることもあります。

選任された成年後見人が本人に代わって財産管理や契約行為をおこなうことで、本人やその家族が安心して日常生活を送れるようになります。

成年後見人について、さらに詳しく知りたい方は「成年後見人をわかりやすく解説!役割・成年後見制度のメリット・利用方法とは」もあわせてお読みください。

成年後見制度は、後見人を家庭裁判所が決める「法定後見制度」と、後見人を事前に自分で指定できる「任意後見制度」の2つがあります。

将来の備えとは異なり、すでに判断能力が衰えており、成年後見人(あるいは保佐人・補助人)の早急な選任が必要な場合には、法定後見制度が活用されます。

| 項目 | 法定後見制度 | >任意後見制度 |

| 概要 | 認知症や精神・知的障がいで判断能力が不十分な方の権利を守るため、家庭裁判所が支援者を選ぶ制度 | 本人の判断能力が低下する前に任意後見契約を結び、能力低下後に任意後見人が支援を始める制度 |

| 決める人 | 家庭裁判所が選任 | 本人が事前に選択 |

| 補足 | 本人の能力に応じて後見・保佐・補助の3つの類型にわかれる | 保佐や補助の類型はなし |

本記事では、法定後見制度を利用する際に必要となる費用について、詳しく紹介します。

なお、任意後見制度について詳しく知りたい方は「任意後見制度とは?活用法や自分の生活を守るために知っておきたいこと」をお読みください。

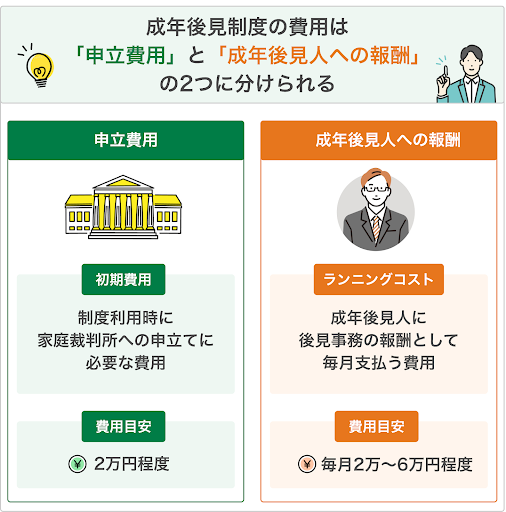

法定後見制度を利用する際にかかる費用は、大きく分けて「申立費用」と「成年後見人への報酬」の2種類があります。

「申立費用」とは、制度の利用開始のために家庭裁判所へ申し立てをおこなう際に必要となる費用です。

初期費用としてイメージするとわかりやすいでしょう。

一方、「成年後見人への報酬」は、選任された成年後見人に対して、後見業務の対価として制度の利用期間間に支払うものです。

原則として毎月発生するランニングコストとなります。

これから、それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。

申立費用の目安は、2万円程度となります。

主に以下の3つの項目に分けられます。

これらの費用は申立てをおこなう際に必ず発生するものと、事案によって発生するものにわかれます。

事前にどの程度の費用が必要になるかを把握しておくことで、スムーズに手続きを進められるでしょう。

成年後見の申立てには、さまざまな書類の提出が求められ、これらの取得に費用が発生します。

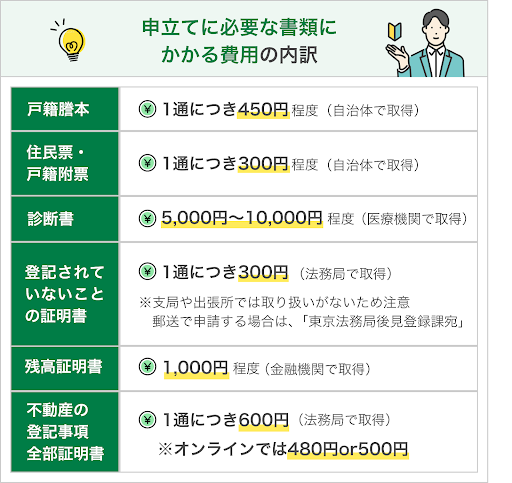

書類を揃えるための費用は、「合計で7,000円から15,000円程度」が一般的な目安です。

ここでは、それぞれの書類取得にかかる費用の詳細を見ていきましょう。

成年後見人の申立書には、裁判所が指定する戸籍謄本を添付する必要があります。

戸籍謄本は「1通につき450円程度」です。

しかし、申立ての内容や親族関係の複雑さによっては、複数の戸籍謄本を取得しなければならないケースも少なくありません。

場合によっては、戸籍謄本の取得費用だけで数千円から1万円を超えることもあります。

また、本籍地が遠方にある場合は、郵送で取り寄せるための郵送料や定額小為替の発行手数料などが別途必要になることも考慮しておきましょう。

成年後見人の申立書には、後見人候補者の住民票または戸籍附票の提出を求められます。

住民票・戸籍附票の発行手数料は「1通につき300円程度」です。

しかし、戸籍謄本と同じく、事案によっては複数の書類が必要になることもあり、その場合は費用も増加します。

たとえば、複数の後見人候補者がいる場合や、過去の住所歴を証明するために戸籍附票を複数取得する必要がある場合などです。

また、本籍地や住所地が遠隔地にある場合には、郵送による取り寄せ費用が追加でかかります。

診断書の作成費用は医師・病院によって異なりますが、おおむね「5,000円から10,000円程度」が目安です。

成年後見人の申立てをおこなう場合、原則として主治医などが作成した診断書の提出が必要です。

成年後見制度の利用要件である判断能力の不十分さを判断するために、医師の診断書が重要な資料となるためです。

診断書は、本人の判断能力の程度を医学的に評価するもので、後見・保佐・補助のどの類型に該当するかを判断する資料となります。

かかりつけ医がいない場合は、精神科や神経内科での診察が必要になることもあります。

診断書の書式は、家庭裁判所のWebサイトから入手できる専用のものを使用するのが一般的です。

成年後見の申立てをする際には、「登記されていないことの証明書」を法務局から取得し、提出する必要があります。

証明書の取得手数料は「1通につき300円」で、収入印紙を貼付して納付します。

この証明書は、申立対象者がすでに他の成年後見制度(後見・保佐・補助)を利用していないことを示すためのものです。

成年後見制度を利用すると、その情報は法務局に登記されるため、この証明書により後見登記がまだされていないことを確認できます。

「登記されていないことの証明書」は全国の法務局や地方法務局本局の戸籍課窓口で申請・取得可能です。

ただし、支局や出張所では取り扱いがないためご注意ください。

郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課宛に送付します。

残高証明書の取得にかかる費用は金融機関によって異なりますが、一般的に「1,000円程度」が目安です。

残高証明書は、金融機関の特定日における預貯金残高を証明する書類です。

本人の財産状況を正確に把握するために必要となります。

複数の金融機関に口座をお持ちの場合は、それぞれで取得手続きと手数料が発生するため、事前に各金融機関の手数料を確認しておくことをおすすめします。

また、証券会社に口座がある場合は、有価証券の残高証明書も必要となることもあります。

不動産の登記事項全部証明書の取得にかかる費用は「1通あたり600円」です。(オンライン請求では490円または520円)

不動産を所有している場合は、本人の財産状況を示す資料として登記事項全部証明書が必要です。

複数の不動産を所有している場合は、それぞれの物件ごとに証明書の取得が求められます。

なお、対象の不動産が未登記の場合は、代わりに固定資産評価証明書を提出する必要があります。

こちらは各市区町村の役所で取得でき、手数料はおおよそ300円前後です。

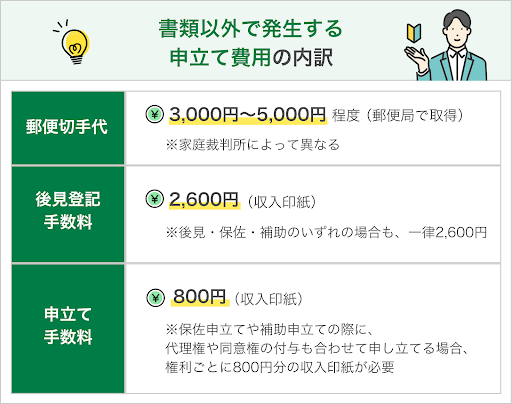

書類の取得費用に加え、申立て手続き自体にかかる費用として、家庭裁判所に支払う「6,500~8,500円程度」の費用が必要です。

事案の内容や申立てをおこなう裁判所によって多少の違いはありますが、どのような事案でも共通して発生する基本的な費用のため、あらかじめ予算に含めておくことが重要です。

次の項目から、それぞれの費用について具体的に見ていきましょう。

成年後見の申立て手続きでは、家庭裁判所が関係者に書類を送付したり、登記を嘱託したりする際に郵便切手が必要となります。

必要な切手の金額や内訳は申立てをおこなう家庭裁判所によって異なりますが、おおむね「3,000円~5,000円程度」が目安です。

事前に管轄の家庭裁判所の公式Webサイトを確認するか、直接問い合わせることをおすすめします。

参考として、東京家庭裁判所後見センターでは、後見・保佐・補助の申立てに応じて、約3,000円~5,000円程度の郵便切手が必要とされています。

| 費用項目 | 金額 |

| 後見申立て | 4,000円 |

| 保佐・補助申立て | 5,000円 |

後見・保佐・補助のいずれの場合も、申立てには「一律で収入印紙2,600円」が必要です。

支払いは、収入印紙を購入して申立書に貼付する形で行います。

後見登記手数料は、成年後見等の開始が決定した後、法務局で後見登記をおこなう際にかかる費用です。

この後見登記は、成年後見人などの選任やその権限範囲を公示する重要な手続きであり、取引相手や金融機関が成年後見人の権限を確認するために利用されます。

成年後見人(法定後見)を申し立てるための手数料です。

「後見・保佐・補助共通で800円を収入印紙」で納めます。

また、保佐申立てや補助申立ての際に、代理権や同意権の付与も合わせて申し立てる場合、権利ごとに800円分の収入印紙が必要になります。

具体的な金額の例は、次のとおりです。

| 費用項目 | 金額 |

| 後見または保佐開始申立て | 800円 |

| 保佐または補助開始申立て + 代理権付与申立て | 1,600円 |

| 保佐または補助開始申立て + 同意権付与申立て | 1,600円 |

| 保佐または補助開始申立て + 代理権付与申立て + 同意権付与申立て | 2,400円 |

※保佐類型の場合、民法第13条1項に列挙されているもの以外については、同意権を付与する場合に限り、申立手数料800円が必要になります。

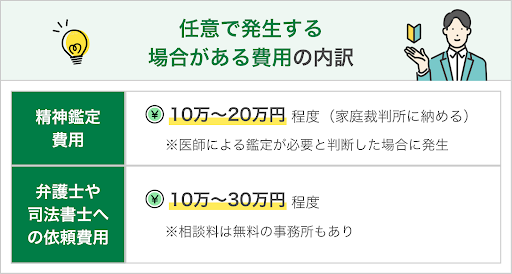

これまでに説明してきた申立費用は、基本的に手続きを進めるうえで必要となるものですが、その他にも状況に応じて任意で発生する費用があります。

これらの費用は全てのケースで発生するわけではありませんが、事案によっては高額になる可能性があるため、事前に把握しておくことが重要です。

それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。

精神鑑定費用は、家庭裁判所が本人の判断能力について、医師による鑑定が必要と判断した場合に発生します。

金額の目安は「10万~20万円程度」で、申立人が家庭裁判所に納めます。

提出された診断書だけでは判断が難しい場合に、より専門的な医学的評価をおこなうために鑑定が実施されます。

鑑定結果は、後見・保佐・補助・任意後見のいずれの制度を利用すべきか、または制度利用の必要性そのものを判断する重要な資料となります。

鑑定は裁判所が選んだ医師に依頼され、鑑定料は医師や内容によって異なります。

費用は申立て費用の中でも高額になる可能性があるため、あらかじめ留意しておくことが大切です。

弁護士や司法書士に成年後見人の選任申立てを相談・依頼する場合の費用は、おおよそ「10万~30万円程度」です。

年後見の選任申立ては自分でおこなうことも可能ですが、手続きが複雑で書類準備に手間がかかるため、法律の専門家に依頼することもひとつの選択肢です。

相談料は、事務所によって異なり、無料のところもあれば数千円程度の料金を設定している場合もあります。

具体的な費用体系については、各法律事務所や司法書士事務所に直接問い合わせましょう。

なお、成年後見人の選任申立て費用は、原則として申立人本人が支払うことになります。

被後見人の資産から必ず支払われるわけではないため、注意してください。

成年後見制度を利用するうえで、申立費用とは別に継続的に発生するのが、「成年後見人に対する報酬」です。

成年後見人に対する報酬は、「成年後見人がおこなう財産管理や身上保護といった後見事務の対価として支払われるもの」です。

原則として、後見制度が終了するまで、本人の財産から毎月(または数ヶ月に一度まとめて)分支払う必要があります。

成年後見人の報酬は、以下の3種類に分けられます。

| 費用の種類 | 内容 |

| 基本報酬 | 後見人の月々の業務に対する報酬 |

| 付加報酬 | 後見人が追加の業務を行った場合に発生する報酬 (遺産分割・訴訟対応・保険金請求など) |

| 成年後見監督人の報酬 | 成年後見等監督人が選任された場合に発生する報酬 |

報酬額は、家庭裁判所が決定するため、後見人が自由に設定することはできません。

なお、報酬を請求するタイミングについては、年に一度の定期報告時や、被後見人の誕生月におこなうよう求める裁判所もあります。この場合、年に1回に1年間支払う

これから、それぞれの報酬の内容について詳しく見ていきましょう。

基本報酬とは、成年後見人が通常の後見業務をおこなう際に支払われる報酬のことです。

費用の目安は「月額で2万円から6万円程度」とされており、現在の家庭裁判所の運用では、管理する財産の額に応じて基本報酬が決められるのが一般的です。

たとえば、東京家庭裁判所および東京家庭裁判所立川支部では、以下の基準が公表されています。

| 管理財産の額 | 基本報酬 |

| 1,000万円未満 | 月額2万円 |

| 1000万~5,000万円 | 月額3万~4万円 |

| 5,000万円以上 | 月額5万~6万円 |

また、この報酬に加えて、成年後見人が後見活動するにあたって、必要になった実費(交通費・通信費など)についても被後見人の負担となります。

付加報酬とは、「通常の後見事務とは異なる特別な行為を行った場合に、基本報酬に上乗せして支払われる報酬」です。

いくらの報酬を認めるかは、家庭裁判所の裁量で決定されますが、一般的には「基本報酬額の50%の範囲内」に設定されることが多いです。

どのような場合に付加報酬が発生するかは家庭裁判所の裁量によって決まりますが、一般的には、通常の業務に加えて何らかの追加業務を行った場合に認められます。

また、親族間の紛争を調整した場合、複雑な権利関係を調整した場合など、特に困難な案件と認められた場合にも付加報酬が認められる場合があります。

後見監督人(保佐監督人・補助監督人・任意後見監督人を含む)が選任された場合、原則として後見監督人の報酬が発生します。

費用の目安は「毎月1万~3万円程度」です。

成年後見監督人は、成年後見制度において後見人の業務が適切に行われているかを監督し、被後見人の権利と利益を守る専門職です。

法定後見では、必要に応じて家庭裁判所が監督人を選任し、その報酬は後見人の報酬同様、家庭裁判所の決定にもとづき被後見人の資産から支払われます。

たとえば、東京家庭裁判所・東京家庭裁判所立川支部が公表している基準は、下記のとおりです。

| 管理財産の額 | 基本報酬 |

| 5,000万円未満 | 月額1万~2万円 |

| 5,000万円以上 | 月額2.5万~3万円 |

成年後見人が専門職(弁護士や司法書士)であっても、同じ業務内容であれば、親族後見人と比べて報酬が高くなるといったことは基本的にありません。

成年後見人の報酬額は、後見事務の内容・本人の財産状況などを考慮して家庭裁判所が公平に決定するものであり、後見人が自由に金額を設定できるわけではないからです。

ただし、弁護士が成年後見人に就任するケースでは、管理する財産が高額であったり、親族間の紛争解決といった専門的な対応が求められたりすることが比較的多く見られます。

その結果、通常の業務に加えて特別な業務を行ったとして「付加報酬」が認められやすくなり、報酬総額が親族後見人の場合よりも高くなる可能性は考えられます。

親族が成年後見人に選任された場合でも報酬を請求することは可能ですが、請求せずに無報酬とするケースも多く見られます。

家族が後見人となる場合、本人の財産から報酬を受け取ることを遠慮したり、家族間の扶助の一環として考えたりするため、報酬を請求しない選択をする方が多いのが実情です。

報酬の請求の有無や金額については、最終的に成年後見人となった家族や親族の判断に委ねられますが、無報酬にすることもできるという点は知っておくとよいでしょう。

成年後見人の報酬や関連する費用は、「原則として本人の財産から」支払われます。

成年後見制度は本人の利益のために利用される制度であり、後見事務にかかる費用は本人が負担すべきものと考えられているためです。

申立費用については、申立人が最初に負担しますが、後に家庭裁判所の審判により、本人の財産から精算することが可能です。

特に、精神鑑定費用についても、家庭裁判所が本人負担と判断した場合には、本人の財産から精算できます。

成年後見人への報酬は、成年後見制度が終了するまで支払いが継続します。

具体的には「本人が亡くなるか、あるいは本人の判断能力が回復し、家庭裁判所が後見終了の審判をするまで」報酬の支払いが発生し続けることになります。

後見制度が継続している限り、成年後見人は財産管理や身上保護に関する職務を遂行しており、それに対する報酬が発生するのは当然といえます。

制度利用の期間が長くなればなるほど、報酬の総額も大きくなることを念頭に置いておきましょう。

成年後見制度の費用を本人の財産でまかなうことが難しい場合、公的な支援制度を利用できます。

これらの制度は、経済的な理由で成年後見制度の利用を断念することがないよう設けられた重要なセーフティネットです。

利用要件や支援内容は制度によって異なりますが、経済的な困窮により制度利用が困難な場合は、まずこれらの支援制度の活用を検討することをおすすめします。

それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

法テラス(日本司法支援センター)は、国民がいつでもどこでも法的トラブルの相談ができる相談窓口です。

成年後見制度の利用にかかる費用の支払いが難しい場合、法テラスでは費用を立て替えてもらえる「民事法律扶助制度」を提供しています。

具体的には、成年後見制度の申立て費用や報酬を法テラスが一時的に立て替え、利用者はその後、月々一定額を分割して返済します。

返済額は、通常月5,000円から1万円程度で、生活保護受給者は返済の猶予や免除が受けられる場合もあります。

ただし、利用には法テラスが定める以下の3つの条件を満たす必要があります。

| 条件 | 内容 |

| ①収入等が一定額以下であること | 【収入要件】 ・単身者: 月収(手取り)が182,000円以下 ・二人家族: 月収が251,000円以下 ・三人家族: 月収が272,000円以下 ・四人家族: 月収が299,000円以下 |

| 【資産要件】 ・単身者: 現金及び預貯金が180万円以下 ・二人家族: 資産が250万円以下 ・三人家族: 資産が270万円以下 ・四人家族: 資産が300万円以下 |

|

| ②勝訴の見込みがないとはいえないこと | 訴訟や調停において勝つ可能性があることを示す必要がある |

| ③民事法律扶助の趣旨に適すること | たとえば、権利の濫用や報復的な訴訟目的ではないことが求められる |

また、制度ごとに利用条件や立替金額の目安が異なるため、詳しくは法テラスに直接問い合わせて確認することをおすすめします。

各市区町村では「成年後見制度利用支援事業」などの名称で、成年後見制度の利用に対する助成制度を設けています。

この制度を活用することで、申立書作成費用や成年後見人の報酬にかかる費用の一部が助成されます。

たとえば、東京都港区の「港区成年後見人等報酬助成事業実施要綱」では、以下のように支給額を定めています。

助成の条件や内容は市区町村ごとに異なり、多くの場合、住民税非課税世帯であることや一定以下の資産・収入が要件となります。

また、申立費用や月額報酬に上限を設けて助成する自治体が多いです。

助成制度の詳細については、まずお住まいの市区町村役所の福祉課や高齢者支援課などの担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を保護し支援するうえで非常に有効な制度ですが、利用を検討する際にはいくつかの注意点を理解しておく必要があります。

これらの注意点は、成年後見制度の利用を検討する際に必ず理解しておくべき重要なポイントです。

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

成年後見人の申立てにかかる費用は一時的なものですが、成年後見人への報酬については、基本的に「本人が亡くなるか、判断能力が回復するまで」支払わなければなりません。

そのため、長期的な報酬負担が発生する可能性があります。

たとえば、仮に毎月3万円の基本報酬が発生する場合、1年間で36万円、10年間では360万円の報酬負担となります。

付加報酬が発生すれば、さらに高額になることも考えられます。

しかし、これらの費用は本人の財産を適切に管理し、権利を保護するために必要な経費であり、専門家や後見を担当する方への正当な報酬となります。

長期的な視点で、本人の財産からの費用負担についても、あらかじめ見通しを立てておくことが重要です。

成年後見人制度を利用すると、これまで家族が本人のために良かれと思って行ってきた財産の利用であっても、適切な財産管理の観点から、成年後見人の管理下では違う対応がなされる可能性があります。

成年後見制度が開始され、成年後見人が選任されると、本人の財産は成年後見人が厳格に管理することになります。

これは、本人の財産を不当な支出や詐欺などから守り、適切に維持・活用するためです。

具体的には、成年後見制度における財産の利用は、基本的に「直接的な利益が本人にある場合」に限られます。

| 利用が認められるもの | 利用が認められないもの |

| ・本人の生活費 ・本人の医療費 ・本人の介護費用 など |

・家族の生活費の援助 ・相続対策を目的とした贈与 など |

家族であっても、自由に本人の財産を動かすことはできなくなるという点を十分に認識しておくことが大切です。

本人の財産を動かせなくなるからといって、成年後見人をつけずに、成年後見が必要な本人の財産を権限なく動かすことは、違法または無効になる可能性がありますので、ご注意ください。

成年後見制度を利用すると、本人の財産を積極的に減少させるような相続税対策は難しくなります。

本人の財産を減らす行為は被後見人の利益にならないとみなされ、原則として認められないからです。

たとえば、以下のような一般的な相続税対策は成年後見制度の下では制限が多く、家庭裁判所の許可が必要となる場合もあります。

こうした対策を考えている場合は、成年後見制度の代替として「家族信託」の活用を検討するのも有効です。

家族信託では、本人の意思にもとづき、信頼できる家族が受託者となって財産の管理・運用・処分を柔軟に行えるため、相続税対策も比較的スムーズに進めやすい特徴があります。

家族信託について詳しく知りたい方は、「家族信託とは何かわかりやすく解説|メリット・デメリット・手続き費用まで」もあわせてお読みください。

後見人に不満があっても、本人や家族の判断で一度選任された成年後見人を勝手に変更・解任することはできません。

たとえば、専門職後見人が選任され、毎年一定の報酬が発生していることに対して「費用が高すぎる」と感じたとしても、後見の報酬は正当な報酬でもあり、それだけの理由で解任が認められることは通常ありません。

後見人の選任や解任を行えるのは、家庭裁判所のみです。

法定後見人を解任するには、家庭裁判所が認める正当な理由が必要です。

単に「相性が合わない」と感じるだけでは解任理由とはなりません。

具体的な解任理由としては、以下のようなケースが挙げられます。

制度選びや判断能力の有無については、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

早期に相談することで、適切な対応策を見つけやすくなり、手続きもスムーズに進められる可能性が高まります。

特に、以下のような判断は専門的な知識がないと難しい場合があります。

判断能力の低下が進行する前に相談することで、より多くの選択肢の中から最適な方法を選べます。

費用面や弁護士への依頼の必要性も含め、まずは相続や成年後見に詳しい弁護士に一度相談してみましょう。

弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットが期待できます。

弁護士は法律の専門家として、個々のケースに応じた最適なアドバイスをしてくれます。

複雑な手続きや書類作成も専門家に任せることで、ミスやトラブルを避けられ、スムーズに制度を利用開始できるでしょう。

また、将来的なリスクや注意点についても事前に把握できるため、安心して制度を利用することが可能になります。

成年後見人制度を弁護士に相談するメリットを詳しく知りたい方は、「成年後見人を弁護士に依頼するべき理由|メリット・デメリットやトラブル事例も解説」もあわせてお読みください。

相続問題に強い弁護士を探すなら「ベンナビ相続」

「ベンナビ相続」は、相続問題に強い弁護士を簡単に検索できるポータルサイトです。

法律事務所を自分で探す際には、弁護士の専門分野や料金の比較など意外と面倒な点が多いもの。

「ベンナビ相続」では、以下の条件で絞り込み検索できるため、あなたにぴったりの弁護士を手間なくすぐに見つけられます。

初回相談が無料で、分割払いに対応している弁護士も多く、費用面での負担を軽減できるのもおすすめポイント。

夜間や休日に相談できる事務所も多数掲載されているため、緊急で相談したい場合でも安心です。

依頼するか決めていなくても、弁護士に依頼すべきかどうかも含めて、まずは無料相談を利用してみましょう。

「ベンナビ相続」で解決できた代表的な事例をいくつか紹介します。

成年後見人制度の対応にお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

実際の解決事例を通じて、弁護士がどのように問題解決をサポートするのか、より深くご理解いただけるでしょう。

| 項目 | 内容 |

| 得られたメリット | 希望通りの成年後見人の選任に成功 |

| 依頼者の立場 | 被相続人の息子 |

| 被相続人 | 依頼者の父 |

| 紛争相手 | 依頼者の姉妹 |

| 相談内容 | 養父の死亡にともない、養子2名が相続しましたが、うち1名が障害を抱えており遺産分割協議が困難なため相談に来られました。 依頼者は障害のある相続人の面倒を見ており、遺産分割後も生活が安定するよう対応を希望しています。 また、後見人は依頼者の息子を希望しています。 |

後見人の選任は裁判所が決定するため、希望どおりになるとは限りません。

相手方の遺産額が多く分割協議も必要なため、専門職後見人が選ばれる可能性が高い事案でした。

そこで、分割協議後の信託設定を専門職後見人に任せ、その後は親族後見人が後見業務を引き継ぐ計画で申立てを行った結果、依頼者の希望通りの選任が実現しました。

| 項目 | 内容 |

| 得られたメリット | 15,000万円の経済的利益を獲得 |

| 依頼者の立場 | 被相続人の息子 |

| 被相続人 | 依頼者の父 |

| 紛争相手 | 依頼者の兄弟姉妹 |

| 相談内容 | 被相続人の生前より長男が父親の財産を無断で処分しており、その行動を止め、公平な遺産分割を実現するために相談に来られました。 |

成年後見の申立てに続き、相続後は遺産管理人の選任も申請することで、財産の流出を防止しました。

また、事業用不動産の賃貸借契約や調停中の納税にも配慮し、多額の資産承継を確実に実現しました。

最後に、成年後見人制度の費用に関して、よくある質問とその回答をまとめました。

気になる質問があればぜひ回答をチェックしてみてください。

複数の成年後見人が選任された場合、原則としてそれぞれの後見人に対して報酬が発生するため、費用が増加する可能性があります。

後見人が複数いる場合、それぞれが後見事務の一部または全部を分担しておこなうため、それぞれの職務に対して報酬が支払われるためです。

たとえば、財産管理を専門家後見人、身上監護を親族後見人が担当するといったケースで複数後見人が選任されることがあります。この場合、それぞれの後見人に対して家庭裁判所が報酬を決定します。

ただし、複数の後見人が必要なケースということでもあり、その報酬は正当なものとして必要な経費といえるでしょう。

家族が後見人になる場合と専門家が後見人になる場合では、費用だけでなく、後見事務の遂行や家庭裁判所による監督の面でも違いがあります。

| 項目 | メリット | デメリット |

| 家族後見 | 本人の生活状況や意向を細やかに把握しやすく、日常的なコミュニケーションを取りながら身上監護を行える | 複雑な財産管理や法律的な手続きに関する専門知識や経験が不足している |

| 専門家後見 | 法律や福祉に関する専門知識を活かして適正な財産管理や権利擁護を行える | 本人との情緒的なつながりの構築やきめ細やかな身上監護の面では、家族後見人に比べて限界がある |

また、費用面については、専門家後見人には報酬が発生することが一般的ですが、家族後見人は無報酬でおこなうケースが多いです。

家庭裁判所は、本人の財産が多い場合や、親族後見人による不正リスクを考慮して、専門職の成年後見監督人を選任するなど、監督を強化する場合があります。

それぞれの特徴を理解したうえで、本人の状況に最も適した選択をすることが重要です。

家族後見と専門家後見のメリットやデメリットについては、下記記事でも詳しく解説しています。

成年後見制度では、成年後見人による不正行為を防止し、本人の財産を守るためのさまざまな仕組みが設けられています。

その中心となるのが、家庭裁判所による後見人の監督です。

後見人は、選任後、まず本人の財産を調査し、財産目録を作成して家庭裁判所に提出する義務があります。

さらに、年に一度は、財産管理の状況や収支を報告しなければなりません。

家庭裁判所はこれらの報告を審査し、必要に応じて指示や追加資料を求めます。

また、「後見制度支援信託」や「支援預貯金」制度により、使わない資金を信託銀行に預け、資金の払い戻しには裁判所の許可が必要となるため、不正な資金流用を防止します。

こうした多角的なチェック体制により、財産管理の透明性を高め、不正行為の早期発見と防止が図られています。

本記事では、成年後見制度にかかる費用の全体像を解説しました。

法定後見制度を利用する際には、主に「申立費用」と「成年後見人への報酬」の2種類の費用が発生します。

申立費用は約2万円で、成年後見人への報酬は毎月2万~6万円が目安となります。

もし費用の支払いが難しい場合は、法テラスの立替制度や自治体の助成制度を活用し、負担軽減が可能です。

成年後見制度は、一度開始すると長期間継続するため、利用を検討する際は、早めに専門家に相談し、個々の状況に最も適した方法を選択することをおすすめします。

「ベンナビ相続」に登録している法律事務所では、初回相談を無料で提供しているところも多く、電話相談にも対応しているところもあります。

「まずは話を聞いてみたい」といった要望にも応じてくれるでしょう。

一人で悩まず、まずは「ベンナビ相続」を利用して、専門家への相談の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

この記事では、成年後見人とはどういったものか、何の役割があるのか、誰がなれるかなどについてわかりやすく解説しています。成年後見人のメリットや利用するための手続き...

本記事では、成年後見制度にかかる費用の全体像を「申立費用から月々の報酬・その他費用・そして費用が払えない場合の対処法」まで、弁護士監修のもとわかりやすく解説しま...

成年後見人となるには資格は必要なのでしょうか。この記事では成年後見人となれる人となれない人、さらに、なれる人の中で選任される基準について解説します。

成年後見人の相場はある程度決まっています。ただ特別な事情がある場合は、付加報酬として払う・もらえる金額が増えるでしょう。当記事では、成年後見人の報酬額の目安や不...

自分が寄与分をもらえるかわからない人は一読することをおすすめします。この記事では、寄与分が認められるケース・計算方法・遺留分との関係・調停の仕方など、寄与分につ...

遺産放棄と相続放棄では、それぞれ効果が異なります。相続発生時に誤った選択をしないためにも、それぞれの特徴を正しく理解しておきましょう。この記事では、遺産放棄と相...

遺言書が見つかった際、まずおこなうのが「検認」です。当記事では、具体的な検認の必要性や申し立ての方法を解説。検認をおこなうときのポイントも解説するので、ぜひ参考...

民事信託(みんじしんたく)とは、営利を目的としない信託のことで、信託銀行の取り扱う信託商品や投資信託(商事信託)とは違い、財産の管理や移転・処分を目的に家族間で...

任意後見制度の役割は、判断能力が低下(認知症など)する前に『後見人』を決めることで、財産管理や介護の支援が受けられるというものです。本記事では任意後見制度の目的...

家族信託とは、認知症などによる資産凍結のリスクに備えて、自分の財産を管理・運用する権限を家族に与える制度のことです。本記事では、家族信託の手続きにかかる費用の内...

本記事では成年被後見人・被保佐人・被補助人の概要や違い、それぞれの支援者が担う役割などをわかりやすく解説します。本記事を読めば成年被後見人・被保佐人・被補助人の...

本記事では、新宿区で利用できる相続の無料相談窓口を9つご紹介します。あわせてご自身の状況に合った専門家の選び方や、相談を有効活用するコツまで解説します。

成年後見人には、弁護士や司法書士だけでなく家族・親族もなることができます。そのため、誰を成年後見人に選任するかは慎重に考えなければなりません。本記事では、成年後...

「後見人」とは、本人の財産を守ることなどを目的として、判断能力が低下した本人に代わって契約などの法律行為をする人です。本記事では後見人の役割や、本人の子どもでも...

成年後見制度とは「認知症や精神上の障害などにより判断能力が低下した人を支援するための制度」で、制度の恩恵を受ける人のことを成年被後見人、支援をおこなう人のことを...

任意後見制度を利用するためには、財産管理をおこなう任意後見人と、任意後見人の働きを監督する任意後見監督人を選任する必要があります。 本記事では任意後見制度にお...

成年後見制度は、認知症などを理由に判断能力が低下している人へ法律行為のサポートをするための制度です。本記事では、成年後見制度の手続きを、自分でする方法について解...

親族でも成年後見人になれるのか疑問に感じていませんか?親族が成年後見人になることで、どのようなメリットがあるのかも気になるところでしょう。この記事では、親族が成...

本記事では、成年後見制度の利用を検討している方に向けて、成年後見人への報酬は誰が支払うのか、報酬を支払えない場合はどうなるのか、後見開始の申し立て費用は誰が支払...

相続で成年後見人を申し立てる際は、医師の診断書が必要です。診断書の内容をもとに「成年後見人のサポートが必要かどうか」が判断されるため、正しい取得方法を知っておき...