相続税の「非課税枠」である「基礎控除額」は、相続税申告の有無を判断するうえで非常に重要な要素のひとつです。

2015年の法改正で基礎控除額が大幅に縮小されたことを機に、相続税の申告対象者となった方が大幅に増えています。

大幅な節税が見込める可能性があるので、相続税申告を進める方は基礎控除額についてしっかりと理解しておくことが重要です。

本記事では、相続税の基礎控除の概要や計算方法、注意点をわかりやすく解説します。

相続税の基礎控除について正しく理解し、申告手続きをスムーズに進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

ここでは、相続税の基礎控除について以下3つの要素に分けて解説していきます。

一つひとつみていきましょう。

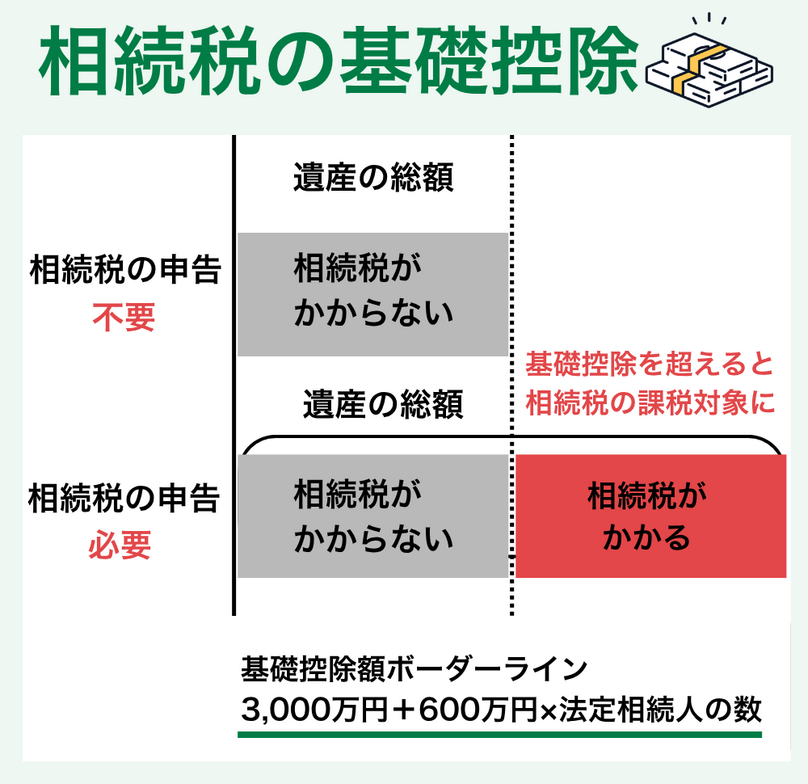

相続税の基礎控除とは、相続税を計算するときに遺産総額から無条件で差し引ける一定の金額のことです。

相続税は、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人などが受け継いだ時にかかる税金ですが、基礎控除の適用によって、一定額までは税金がかかりません。

相続税の基礎控除は、相続人の税負担を軽くするための制度として設けられています。

続いて、相続税の基礎控除の具体的な計算方法について解説します。

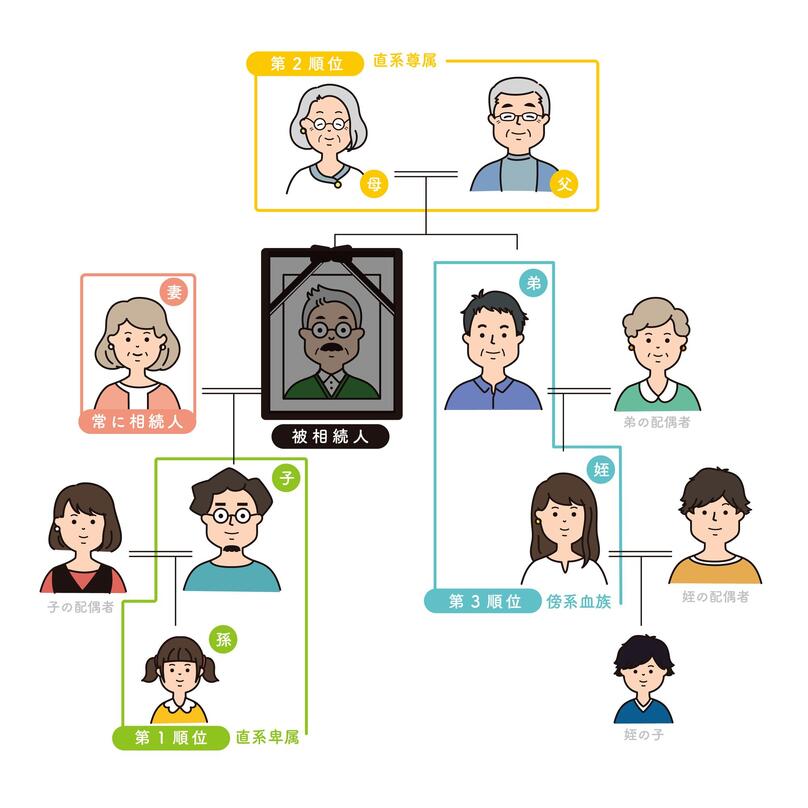

基礎控除を理解するうえで重要な要素として挙げられるのが、「法定相続人」です。

法定相続人とは、民法によって定められた、被相続人の財産を相続する権利を持つ人のことです。

法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と血族であり、同じ順位の人が複数いる場合は全員が相続人となります。

夫が亡くなった場合、最優先で法定相続人になれるのは配偶者となります。

被相続人に配偶者がいない場合は、以下の優先順位に基づいて法定相続人が決定されます。

|

優先順位 |

血族の種類 |

|

第1順位 |

子および代襲相続人 |

|

第2順位 |

両親等の直系尊属 |

|

第3順位 |

兄弟姉妹および代襲相続人 |

例えば、夫が亡くなった場合、第一に法定相続人になれるのは配偶者となります。

続いて、子や親、兄弟姉妹といった順番で配偶者以外の法定相続人が定められます。

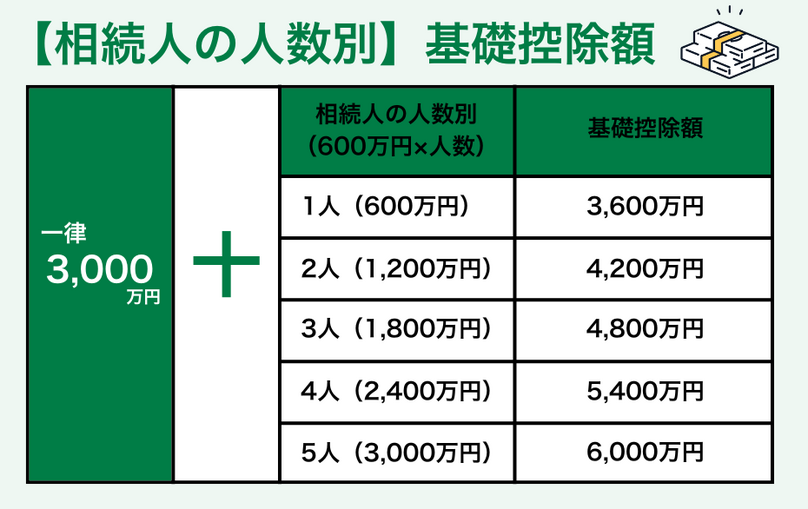

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で算出されます。

基礎控除額は、法定相続人の人数によって変動します。

具体的には以下のとおりです。

このように、基礎控除額を計算するときは、法定相続人の数を正しく把握することが重要です。

相続税には、基礎控除のほかにもさまざまな控除が用意されています。

これらを上手く活用すれば、相続税の負担をさらに軽減できる可能性があります。

続いて、相続税に適用できる主な控除を7つ紹介します。

相続税の負担を最小限に抑えて節税へつなげるためにも、一つひとつチェックしておきましょう。

この控除を利用すれば、被相続人の配偶者が相続する財産の相続税を一定額まで非課税にできます。

具体的には、配偶者が受け取った財産が「1億6,000万円である場合」もしくは「配偶者の法定相続分」までであれば、相続税はかかりません。

つまり夫婦間の相続は、少なくとも1億6,000万円までは非課税となります。

ただし、この控除を最大限利用して配偶者に全額相続させるのが、相続税を抑えるための最善策とは限りません。

なぜなら、配偶者が亡くなった後に生じる「二次相続」での相続税が非常に高くなるおそれがあるからです。

具体的な概要は、以下からチェックしておきましょう。

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注) この制度の対象となる財産には、隠蔽または仮装されていた財産は含まれません。

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。

したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。

なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

どの制度を活用するのが良いのかは状況によっても変わるので、次に解説するほかの控除も含めて比較検討するところから始めましょう。

相続財産に土地や家が含まれる場合、評価額に応じて相続税が発生します。

しかし、配偶者か被相続人と同居していた親族が土地を相続すれば、相続税計算時にその評価額を最大80%まで減額できます。

この特例の具体的な概要は、次のとおりです。

概要

個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記の「減額される割合等」の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。

なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等および「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受けた特例事業受贈者に係る贈与者または「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受ける特例事業相続人等に係る被相続人から相続または遺贈により取得した特定事業用宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

(注)「宅地等のうち一定のもの」とは、建物または構築物の敷地の用に供されている宅地等(農地および採草放牧地を除きます。)をいい、棚卸資産およびこれに準ずる資産を除きます。

この特例を適用できれば、土地の評価額を大きく引き下げられるので、相続税を大幅に節税できる可能性があります。

ただし、この特例にはさまざまな適用要件が定められているので、利用したいときは必ず詳細をチェックしておきましょう。

この制度では、相続人に未成年者がいる場合に、その未成年者の年齢に応じて相続税額を一定額まで控除できます。

控除額は、「18歳-相続開始時の年齢(1年未満切り捨て)」×10万円で計算されます。

例えば、相続開始時に10歳5ヵ月の未成年者の場合、控除額は(18歳-10歳)×10万円=80万円となります。

概要は、次のように定められています。

概要

相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

未成年者控除が受けられる人

未成年者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

(1) ①相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)、または②相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人

イ 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人

ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)

ハ 日本国籍を有していない人(被相続人が、外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。)

(注) 「一時居住者」、「外国人被相続人」、「非居住被相続人」および「非居住外国人」については、コード4138「相続人が外国に居住しているとき」をご覧ください。

(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに18歳(注)未満である人

(注) 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の相続または遺贈については「20歳」となります。

(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

未成年者控除の額

未成年者控除の額は、その未成年者が満18歳になるまでの年数(※)1年につき10万円で計算した額です。

※ 年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

(例) 例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算します。この場合、18歳までの年数は3年になります。したがって、未成年者控除額は、10万円×3年で30万円となります。

なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。

また、その未成年者が今回の相続以前の相続においても未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

未成年者控除は、未成年者の年齢が若いほど控除額が大きくなるので、未成年の相続人がいる場合は必ず適用しましょう。

障害者控除とは、相続人に障害者が含まれている場合に、その障害の程度に応じて一定額を相続税額から控除できる制度です。

障害者控除は、「85歳-相続開始時の年齢(1年未満切り捨て)」×27万円(特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円)という計算式で計算されます。

法律上、障害者の定義は次のように定められています。

障害者控除の対象となる人の範囲

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人

この人は、特別障害者になります。

(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人

このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人

このうち障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。

(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人

このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。

(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人

この人は、特別障害者となります。

(8)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人

この人は、特別障害者となります。

障害者控除は、障害の程度が重いほど、もしくは年齢が若ければ若いほど控除額が大きくなります。

もし障害者の相続人がいる場合は、忘れずに適用するのをおすすめします。

この控除は、被相続人が生前借金などを抱えていた場合、その債務額を相続財産から差し引ける制度です。

例えば、被相続人に住宅ローンが3,000万円残っていた場合、その3,000万円を相続財産から差し引けます。

なお、被相続人が負担すべきであった未払いの医療費や税金なども債務控除の対象となります。

以下では、債務控除の対象となるものをまとめました。

|

債務控除の対象となるもの |

|

借入金(銀行) |

|

借入金(親族・友人等) |

|

医療費(介護費用) |

|

子が親の入院費等を立替払いした場合 |

|

死亡診断書の文書料(検案料) |

|

固定資産税 |

|

クレジットカード |

|

社会保険料(介護保険料、後期高齢者医療保険料) |

|

所得税 |

|

住民税 |

|

敷金 |

|

水道光熱費・通信費・新聞代(公共料金) |

|

老人ホーム等の原状回復費用 |

|

リフォーム工事等の未払金 |

|

葬儀費用 |

債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人は、次のとおりです。

債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人

債務などを差し引くことのできる人は、次の1または2に掲げる人で、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含みます。)です。

1 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)

2 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がない人で、次のいずれかに当てはまる人

イ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人

ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)

ハ 日本国籍を有していない人(被相続人が、外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。)

(注1) 「一時居住者」、「外国人被相続人」、「非居住被相続人」および「非居住外国人」については、コード4138「相続人が外国に居住しているとき」をご覧ください。

(注2) 包括受遺者とは、遺言により遺産の全部または何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人のことをいいます。

なお、相続人や包括受遺者であっても、上記の1または2に該当しない人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除することはできません。

また、平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、上記と取扱いが異なる場合があります。

なお、債務控除の対象になるか否かは、相続開始時において確実と認められるものかどうかによって決まります。

自己判断が難しい部分でもあるので、債務控除の対象になるかを正しく見極めたいときは、弁護士などの専門家に相談するのが確実と言えるでしょう。

相次相続控除とは、10年以内に2回以上の相続が立て続けに発生した時や2回目の相続の時に、1回目の相続で課された相続税額の一部を控除できる制度です。

例えば、父親が亡くなって相続税を納付した5年後に母親が亡くなった場合、母親の相続税を計算するときに、父親の相続で支払った相続税額の一部を控除できます。

なお、相次相続控除を受けるには以下の条件を全て満たす必要があります。

(1) 被相続人の相続人であること

この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人および相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。

(2) その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること

(3) その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

なお、控除額は、1回目の相続から2回目の相続までの期間が短ければ短いほど大きくなります。

みなし相続財産の課税対象である生命保険金や死亡退職金を一定額まで非課税にできます。

非課税枠は、生命保険金・死亡退職金ともに「500万円 × 法定相続人の数」で計算されます。

例えば、法定相続人が3人いる場合、生命保険金と死亡退職金ともに1,500万円まで非課税となります。

(1) 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など

(2) 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など

(3) 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満である一定の場合などを除きます。)

(4) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額

(5) 相続や遺贈で財産を取得した人が、加算対象期間内(被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内となります。詳しくは、コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」をご覧ください。)に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産(一定の特例の適用を受けた場合を除きます。)

(6) 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産

(7) 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産

(8) 特別寄与者が支払いを受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

被相続人が生前に生命保険金や死亡退職金を積み立てていた場合、この控除を利用すれば相続税を大幅に節税できる可能性があります。

相続時にみなし相続財産を受け取った場合は、忘れずにこの控除を適用させましょう。

相続税の基礎控除額を計算する際には、いくつかの注意点があります。

これらを理解しておけば、相続税の申告と納税を正しくおこなえる可能性が高まります。

ここでは、相続税の基礎控除を計算するときの主な注意点を詳しく解説します。

代襲相続とは、本来相続人となるべき人が被相続人よりも先に死亡していたため、その下の世代の人が代わりに相続人となる制度です。

例えば、被相続人である父親が死亡し、本来相続人となるはずの長男がすでに亡くなっている場合は、長男の子ども(父親から見ると孫)が代襲相続人となり、長男の代わりに相続します。

基礎控除額を計算するときは、代襲相続人も法定相続人の数に含まれるので、代襲相続の有無も確認しておきましょう。

相続税の基礎控除額を計算する際、法定相続人に含められる養子の数には制限があります。

なぜなら、無制限に養子を認めてしまった場合、基礎控除額を増やすために、相続税対策として養子縁組がおこなわれる可能性があるためです。

実子がいる場合、法定相続人に含められる養子の数は「一人」までです。

実子がいない場合に含まれる養子の人数は、二人までです。

ただし、この制限はあくまで相続税の計算上の話なので、民法における養子の数に制限はありません。

なお、養子縁組の実態が伴っておらず、税金対策のためだけに養子縁組をおこなっているとみなされた場合は、税務署から否認される可能性もあるため、注意が必要です。

親族に相続放棄をおこなった人がいる場合でも、基礎控除額が減ることはありません。

なぜなら、基礎控除額は、被相続人の財産状況と法定相続人の数に基づいて計算されるからです。

ここでは、法定相続人が3人いる場合を具体例として挙げましょう。

仮にそのうちの1人が相続放棄をしたとしても、基礎控除額は変わることなく「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」で計算されます。

このように、相続放棄は相続人自身の相続税負担には影響を及ぼしますが、相続財産を受け取らないほかの相続人の基礎控除額には、影響が生じないことを頭に入れておきましょう。

相続税の計算ミスや手続きの手順を誤った場合、ペナルティが課せられるおそれがあります。

以下では、具体的なペナルティの一例をまとめました。

|

ペナルティの種類 |

内容 |

|

無申告加算税 |

期限までに相続税を申告しなかった場合に生じるペナルティ |

|

延滞税 |

納付期限以降1日単位で発生する利息相当額 |

|

過少申告加算税 |

相続税の申告額が不足していたときに課されるペナルティ |

|

重加算税 |

不正な手段などで相続税を正しく納付しなかったときに課される罰金 |

相続関係や相続財産の内容が複雑だったり、各種控除制度が適用されるか曖昧だったりすると、申告・納付手続きに誤りが生じる可能性があるので注意しましょう。

相続税の申告・納付手続きを正しく進められるかどうしても不安な方は、弁護士・税理士といった専門家からアドバイスを仰ぐのをおすすめします。

相続税を申告するときは、基礎控除額や各種控除制度を利用すれば大幅に節税できる可能性があります。

ただし、相続税の申告・納付には厳密なルールや期限が設けられているので、決められた期間内に手続きを進めなければいけません。

各制度のルールや期限、計算方法は複雑なものも多いので、ご自身で手続きを進めていくのはどうしても手間がかかりますし、万が一手順を間違えてしまった場合、十分な節税が見込めないおそれもあります。

ベンナビ相続では、相続税問題に強い弁護士を多数掲載しています。

相続が発生する前から相談すれば、現段階から実施できる相続対策に関して具体的にアドバイスしてくれます。

初回無料相談を受け付けている弁護士も多数おりますので、まずは気軽な相談から始めてみてはいかがでしょうか。

相続税の税率は10%~55%の超過累進課税で、取得金額が大きいほど高くなります。相続税の計算は複雑ですが、流れを理解すれば自分でも計算できます。本記事では、相続...

相続税には配偶者控除(配偶者の税額軽減制度)があり、配偶者が取得した相続財産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額のどちらか高い方が控除できるというメリ...

不動産を相続する際に最も気になる相続税も、やり方次第で大きな節税を行うことができます。今回は相続税の計算方法や不動産を相続する際の注意点などをご紹介していきます...

ここでは相続をする人が知っておくべきことを以下の5つのポイントに沿って説明していきたいと思います。

二次相続とは、一次相続で相続人だった配偶者が亡くなって発生する相続のことです。一次相続に比べて税負担が重くなりやすく、相続税対策をおこなうことが大切です。本記事...

税理士への相談料の相場と、費用が発生するタイミング、そして費用を抑えて賢く税理士を利用するためにはどうすれば良いのかをご紹介していきます。

相続税の申告手続きは、相続人自らがおこなう必要があります。しかし、相続財産の内訳や相続・遺贈の状況、法定相続人の数によって、相続税の申告手続きは異なります。本記...

相続税対策の代表例としては生前贈与が挙げられます。しかし相続や贈与にはさまざまな非課税枠が設けられており、状況に応じた適切な判断が必要となります。この記事では、...

代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは、代襲相続が起こった際に本来の相続人に代わって相続人になった「本来の相続人の子」などのことをいい、代襲者(だいしゅうしゃ...

一時払い終身保険は相続税対策として有効な手段のひとつですが、注意して利用しないと相続税以外の税金が課されたりする場合もあります。本記事では、一時払い終身保険を相...

建物を相続した場合に、相続税の負担や節税方法が気になる人は多いはずです。本記事では、建物を相続した際の相続税評価額の算出方法や、節税方法、評価額算出時の注意点な...

会社の相続でかかる税金の全てがわかる決定版。相続税・贈与税の計算方法から、事業承継税制などの節税対策、万が一税金が払えない場合の対処法まで 、専門家へ相談する前...

相続不動産の売却は3年以内が節税のカギです。「3000万円控除」と「取得費加算」、2つの特例を賢く使えば税金を大幅に減らせます。どちらがお得か、併用は可能か、と...

本記事では、ゴルフ会員権が相続対象になるかどうかの基準や、相続税評価額の算出方法などについて詳しく解説します。ゴルフ会員権の扱いを正しく理解し、スムーズな相続に...

本記事では、相続財産に不動産が含まれていた方に向けて、固定資産税の名義人が死亡したのに手続きをしないデメリット、ケース別の必要になる手続き、相続発生から相続登記...

本記事では、家族が亡くなった際に弔慰金を受け取った方に向けて、弔慰金が相続税の課税対象になるのか、弔慰金を受け取った場合の相続税額の計算方法とポイント、弔慰金の...

相続税がいくらからかかるかは、法定相続人の人数や家族構成で変わります。相続税の計算に必要な基礎控除額は法定相続人の人数によって異なり、配偶者には税額軽減が適用さ...

本記事では、「特例贈与財産とは何か」を知りたい方に向けて、特例贈与財産の定義・意味・要件などの基礎知識、特例贈与財産を受け取った場合の贈与税の計算方法と計算例、...

相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税などの税金が発生しますが、特例制度を利用すれば節税できます。また、不動産売却時には注意点があるので、ポイントをおさえたう...

相続税申告をする際に添付書類として提出するのが印鑑証明書です。印鑑証明書についてはほかの手続きでよく発行からの期限を定められている場合があるのですが、相続税申告...