- お世話になった人に遺産の全てを相続したいけど、遺留分で揉めない方法はある?

- 相続させたくない人がいるけど、遺留分を請求させない方法はある?

自身の相続について遺言書の作成を検討していても、「遺留分請求によって自分の希望どおりの遺産分割ができないのでは」と不安になっている方も多いでしょう。

遺言書で「特定の相続人に全ての財産を相続させる」と指定するときには、遺留分という大きなハードルが存在します。

本記事では、遺言書と遺留分の関係について、それぞれの基礎知識を紹介するとともに、生前にできる遺留分対策についても解説します。

遺言書の作成でお悩みの方へ

相続させたくない人がいる場合や、特定の相続人に遺産を残したい場合の遺言書の作成について悩んでいませんか?

結論からいうと、遺言書を作成して相続人の遺留分を奪うことはできないため、少しでも生前に遺留分対策をしておきたいなら、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。

- 遺言書の内容についてアドバイスを得えられる

- 生前にできる遺留分対策を教えてもらえる

- 依頼すれば、遺言書の作成を任せられる

ベンナビ相続では、遺言書の作成を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。

無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

この記事に記載の情報は2024年10月17日時点のものです

遺留分とは

遺留分とは、民法で定められている遺産相続での最低限の取り分のことです(民法1042条1項)。

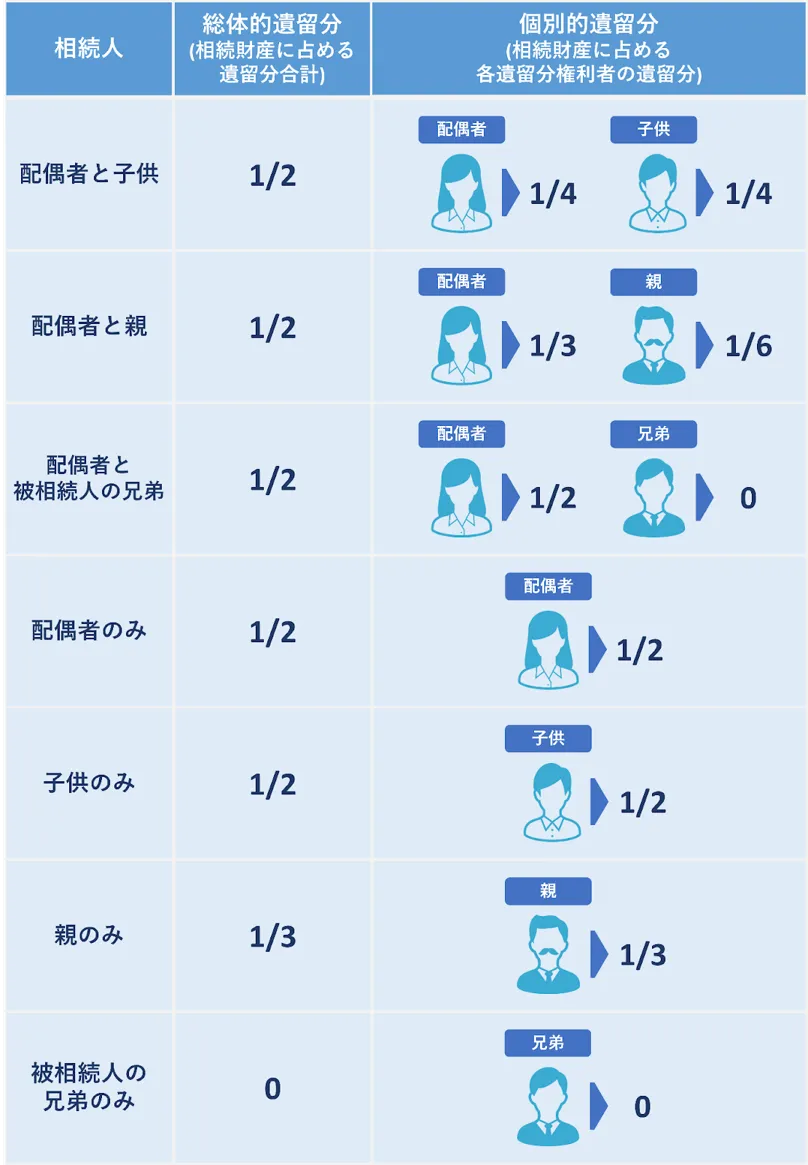

遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められており、以下のとおり状況によって相続割合が異なります。

もし遺留分の侵害が発生した場合、侵害された者は侵害した者に対して自分の取り分を請求することができます。

遺言書と遺留分はどっちが優先される?

遺言書と遺留分はどちらが優先されるのでしょうか。

結論からいえば、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分が優先されます。

遺言書があっても遺留分は請求できる

全ての財産を一人に相続させる場合、必ずといっていいほど遺留分は問題になります。

遺留分は、相続人に与えられる最低限保障される遺産の取得分であるため、いくら遺言者であっても相続人の権利である遺留分を完全に奪うことはできません。

遺留分侵害額請求権は必ず行使されるとは限りませんが、遺産をもらえない相続人が権利を行使する場合があります。

そのため、全ての財産を特定の人に遺したい場合には、遺留分についての対策をしておかなくてはなりません。

遺留分を請求できないケース

遺言で遺留分を侵害していたとしても、相続人全員が必ず遺留分を請求できるとは限りません。

以下のようなケースでは、遺留分が請求できないません。

相続人に遺留分がない

被相続人に対して以下のような続柄の相続人は、そもそも遺留分を請求する権利がありません。

上記の法定相続人は、財産をもらわなくても生活に困窮しないと考えられるほか、被相続人の財産構築における貢献度が低いと考えられるため、遺留分自体が認められていないのです。

また、自らの意思で相続放棄した方や、被相続人に対して生前に著しい非行や悪行をおこなったことで相続人廃除が認められた場合なども、遺留分を請求することはできません。

遺留分侵害額請求の時効が成立している

遺留分侵害額請求権には、時効があります。

以下のいずれかに該当するときには、遺留分が請求できなくなります。

- 相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年が経過した

- 遺留分侵害額請求の意思表示をしてから5年が経過した

- 相続開始や遺留分の侵害を知らずに10年が経過した

上記いずれかの場合に時効が成立し、遺留分侵害額請求権が消滅します。

相続人側としては、遺留分侵害額請求を考えるのであれば、期間が経過する前に手続きをおこなう必要があります。

遺留分を侵害している遺言書の例

遺留分を侵害している遺言書の例として、「複数の相続人がいるにもかかわらず、特定の相続人に多くの財産を与えるケース」などが考えられます。

具体的な例は、以下のとおりです。

- ほかにも相続人はいるが「特定の相続人に全ての財産を与える」といった内容の遺言書

- 「相続人以外の第三者に財産を与える」といった内容の遺言書

遺言書の内容が相続人にとって不公平なものであれば、遺留分を侵害している可能性が高くなります。

相続人側としては遺留分の侵害が疑われる場合は、弁護士に相談するなどして対応を検討するのが有効です。

遺留分を侵害していても遺言自体が即無効になるわけではない

遺言書が遺留分を侵害していたとしても、遺言自体が即無効になるわけではありません。

一旦は遺言書に書かれたとおりに財産を分けることになります。

遺留分侵害額請求された場合には、遺言書どおりに分けた財産のうち、多く受け取ったほうが遺留分相当額の金銭を支払うことになります。

遺言が遺留分を侵害している場合の対処法

もし遺言が遺留分を侵害している場合、以下のような対処法があります。

遺留分侵害額請求をおこなう

残された遺言が遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求が可能です。

遺留分侵害額請求の流れは、以下のとおりです。

- 遺留分の権利と時効を確認する

- 遺留分侵害額請求の通知をおこなう

- 支払金額や期限について話し合う

- 調停や訴訟で解決する

侵害されている側が遺留分を請求する権利があることを確認したら、侵害している相手方に内容証明郵便による通知をおこないます。

そして、相手方と話し合いをおこない支払金額や期限を決めます。

話し合いでまとまらない場合には、調停や訴訟で解決を図ります。

遺言無効を主張する

遺言書に無効になる原因があるような場合には、遺言無効を主張することで遺産分割自体のやり直しが認められる可能性があります。

【遺言作成者向け】遺言書で生前にできる遺留分対策

遺言書と遺留分はで遺留分が優先されるため、たとえ遺言書で相続分を指定したとしても、相続人の遺留分を奪うことはできません。

しかし、生前に対策をすることで、ある程度は希望どおりの相続をおこなうことが可能です。

ここでは、遺言によっておこなえる遺留分対策について紹介します。

ただし、最終的には遺留分権利者の意思に従うことになるのは変わらない、という点には注意してください。

1.付言事項(メッセージ)を残す

「付言事項」とは、遺言書の中でも法的な効力が発生しない部分のことです。

たとえば「残される妻をよろしく頼む」といった内容を遺言書内に残したりするケースがこれにあたります。

誰かに遺産の全てを相続させたい場合は、遺言書に付言事項として「遺留分侵害額請求をしないで欲しい」という旨をメッセージとして残すのも手段のひとつです。

付言事項には法的強制力がないので、結局のところ遺留分権利者の良心に訴えかけるための手段に過ぎませんが、故人の最後のメッセージとして心情的な部分で考慮される可能性があります。

このとき、直接的に「遺留分侵害額請求をしないで!」と書いても問題ありませんが、特定の相続人相続をさせる理由や気持ちを真摯に伝えるのがおすすめです。

遺言者の明確な意思が伝わるような文章作りを心がけると、相続人やその周囲の方達からも理解が得やすいでしょう。

生前贈与や特別受益を理由とする付言事項

遺留分の対象となる財産には生前の贈与も含まれるので、生前に与えた事業資金や住宅購入費用、結婚費用などの贈与を理由に遺留分侵害額請求をおこなわないように希望するという方法もあります。

たとえば「長女には生前に結婚費用と住宅資金として3,000万円超を与えているので、死後の財産は不動産も含め次女に全て相続させ、遺留分も請求しないで欲しい」といった内容を遺言書に記載するとよいでしょう。

また、子どもが年の離れた兄弟姉妹などである場合は、贈与等の総額にも差がある可能性があるります。

そのようなケースの場合。具体的な金額を比較して記載しておくと相続人の理解が得やすいかもしれません。

2.生前に相続人全員で協議する

遺言書作成の際に、相続人全員にその旨や内容を通知したり、親族全員で話し合いをするという方法もあります。

遺言書は遺言者が自由に作成できるものなので、本来であれば誰にも相談する必要はなく、同居していない相続人には特に連絡などを取らないことも多いです。

しかし、あえて遺言書を作成する前にその旨と内容を相続人に伝えることで、のちのちのトラブルを回避できるかもしれません。

もちろん反発による争いが生じる可能性も否めませんが、全員の落としどころを探る意味でも決して無意味ではありません。

また、話し合いの際に遺留分権利者が納得してくれれば、「遺留分の放棄」という手続きを取ることも可能です。

実際には、遺留分を放棄するだけの生前贈与などの代償性があったことなどを家庭裁判所に申し立てて認めてもらわなければなりません。

そういったことを含めて相続人の理解を得て遺言書を作成するというのが一番よいのかもしれません。

さいごに

遺言と遺留分は切っても切れない関係です。

遺言書によって相続分を指定することは、相続人同士のトラブルや揉め事のきっかけになってしまうケースが多いです。

特に遺留分を侵害するような遺言を残す場合には、生前に十分な対策を練っておくことが大切です。

自分で遺言書を作成することに不安がある場合は、弁護士などの専門家に頼ることも検討しましょう。