家族が知的障害を抱えていたり、認知症の症状が進行していたりする場合は、成年後見制度の利用を検討しましょう。

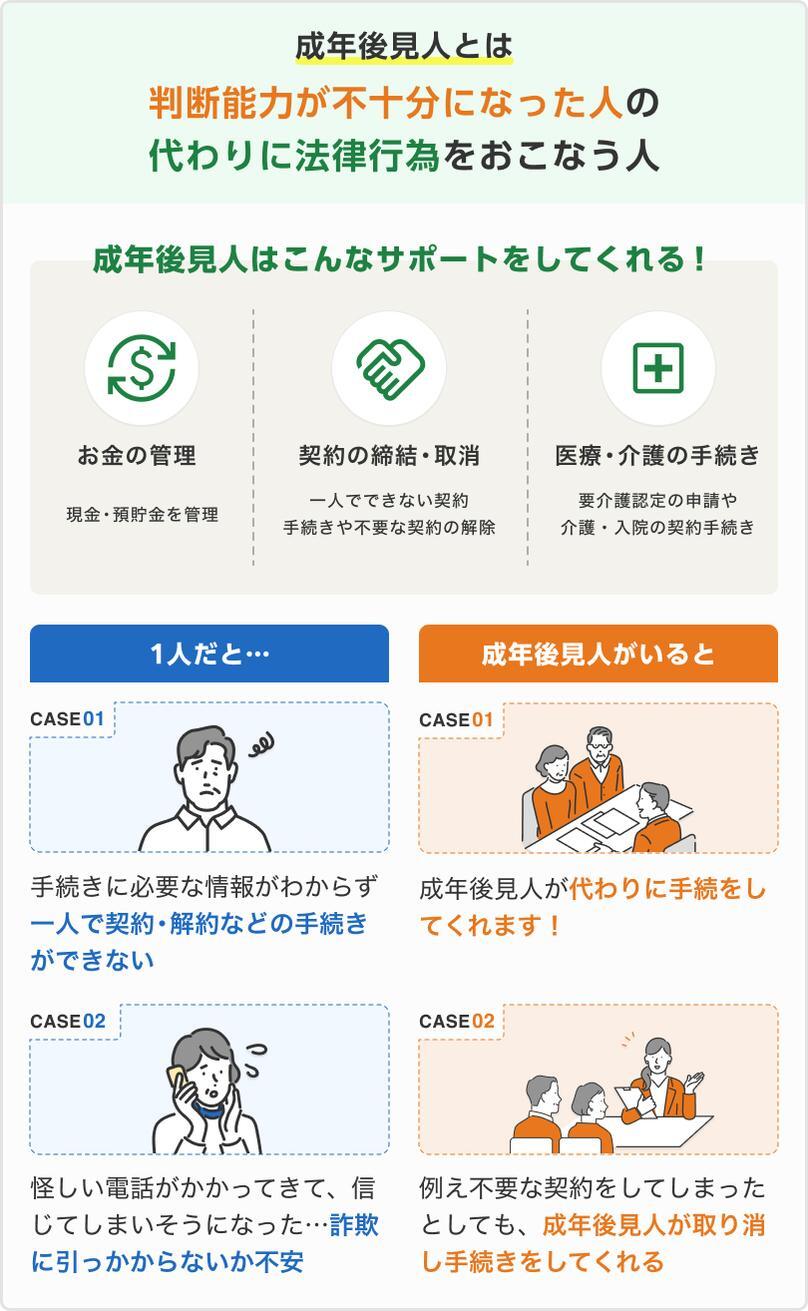

成年後見制度とは、認知症や精神上の障害などにより判断能力が低下した人を支援するための制度です。

制度の恩恵を受ける人のことを成年被後見人、支援をおこなう人のことを成年後見人といいます。

本記事では、成年被後見人の定義やメリット、成年被後見人ができること・できないことなどについて詳しく解説します。

成年後見制度を利用する際の流れや利用時の注意点なども解説するので、ぜひ参考にしてください。

まずは、成年被後見人とはどのような人のことを指すのか解説します。

成年被後見人とは、認知症・知的障害・精神障害などにより法的な判断能力が不十分な状態にあり、成年後見制度において支援を受ける人のことです。

精神障害・認知症・知的障害などを抱えている人は、自身の法的権利や金銭的利益を管理する能力が不十分な状態になっていることがあります。

判断能力が欠けている場合、契約内容を十分に理解しないまま契約をおこなってしまったり、何らかの詐欺被害に遭ったりすることが考えられます。

成年後見制度は、判断能力が不十分な人およびその財産を適切に保護・管理し、日常生活の支援をおこなうために定められた制度です。

(成年被後見人及び成年後見人)

第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。引用元:民法 | e-Gov法令検索

成年後見制度においては、制度を利用する人の状況において、成年被後見人・被保佐人・被補助人の3つの類型に区分されます。

支援の必要性が高い順から成年被後見人・被保佐人・被補助人と続き、それぞれの概要は以下のとおりです。

また、成年後見制度では、支援する側に以下のような代理権・同意権・取消権が与えられます。

|

代理権 |

不動産の売買など、財産に関連した重要な行為を本人に代わりおこなう権限 |

|

同意権 |

不動産の売買など、財産に関連した重要な行為を本人がおこなう際に、同意を示す権利 |

|

取消権 |

本人がおこなった法律行為が本人にとって不利益である際に、取り消すことができる権利 |

成年後見人・保佐人・補助人に与えられる権限は以下のように異なります。

|

|

成年後見人 (成年被後見人の支援者) |

保佐人 (被保佐人の支援者) |

補助人 |

|

代理権 |

◎ | ○ ※家庭裁判所が認めた行為のみ |

○ |

|

同意権 |

× | ○ ※民法13条1項の行為に対して |

○ |

|

取消権 |

◎ | ○ ※民法13条1項の行為に対して |

○ |

※民法13条1項の内容は、以下で引用しています。

成年後見人に同意権がないのは、仮に成年被後見人に同意をしてもそのとおり法律行為がおこなわれる可能性が著しく低いためです。

成年被後見人・被保佐人・被補助人のどの類型が適用されるかは、主治医の診断結果などをもとに家庭裁判所が判断します。

(保佐人の同意を要する行為等)

第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一 元本を領収し、又は利用すること。

二 借財又は保証をすること。

三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

四 訴訟行為をすること。

五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。引用元:民法 | e-Gov法令検索

成年後見制度を利用することで、成年被後見人は成年後見人に以下の3つの行為をおこなってもらうことが可能になります。

成年後見人は、成年被後見人の財産の管理・運用をおこなう責任をもつことになります。

財産の管理には、銀行口座の管理・不動産や車などの資産の管理や売却・その他税金の申告や年金の申請・遺産分割協議への参加などが含まれます。

(財産の管理及び代表)

第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。引用元:民法 | e-Gov法令検索

成年後見人は、成年被後見人の介護や医療に関する契約の締結や、契約の取り消しなどをおこなう責任をもっています。

具体的には、病院での手続きや支払い、介護保険の認定申請などが含まれます。

ただし、手術への同意などの成年被後見人の生命に関わることについては、契約をおこなうことができません。

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)

第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。引用元:民法 | e-Gov法令検索

成年後見人は、成年被後見人の郵便物の管理をおこなうことも求められます。

なお、2016年10月の法改正により、成年後見人へ成年被後見人宛の郵便物を転送することが可能になりました。

郵便物の転送が可能になったことで、成年被後見人と同居していなくてもクレジットカードの利用明細や株式の配当通知などを速やかに確認できるようになりました。

転送期間は6ヵ月が上限とされていますが、期間内に成年被後見人の財産状況を把握できないなどの事情がある場合は、期間の延長が認められることもあります。

郵便物の管理のほかにも、還付金請求・給付金請求といった手続きなども成年後見人が代わりに対応可能です。

(成年後見人による郵便物等の管理)

第八百六十条の二 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。引用元:民法 | e-Gov法令検索

ここでは、成年被後見人になった場合に本人ができることや、できないことについて解説します。

成年被後見人になっても、以下のような行為についてはこれまでどおり単独でおこなうことができます。

スーパーやコンビニなどで商品を購入するような行動は「売買契約が成立している」とみなされ、法律行為にあたります。

成年被後見人は法律行為をおこなうことができませんが、日常生活に必要な日用品の購入などの一般的な生活行為であれば、その対象からは外れて自分でおこなうことができます。

成年後見人が、日常生活に関する行為を取り消すことはできません。

(成年被後見人の法律行為)

第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。引用元:民法 | e-Gov法令検索

成年後見制度を利用することで成年後見人が得る権利は、財産の管理・契約の代理権です。

婚姻や養子縁組をはじめとした身分行為について、代理で手続きをおこなうことはできません。

ただし、例外として離婚や婚姻の取り消しなどについて訴えを起こしたり、逆に訴えを起こされたりした場合には、成年後見人が代理人を務めることが可能です。

(成年被後見人の婚姻)

第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。引用元:民法 | e-Gov法令検索

(婚姻の規定の準用)

第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。引用元:民法 | e-Gov法令検索

(人事訴訟における訴訟能力等)

第十四条 人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。

成年被後見人は、自らの意思で選挙権・被選挙権を行使できます。

これまで成年被後見人は選挙権・被選挙権をはく奪されていましたが、2013年5月に公職選挙法が改正されたことで、以後選挙権・被選挙権を有するようになっています。

成年被後見人は自分で遺言書を作成することも可能です。

ただし、作成時は以下3つの条件を全て満たさなくてはなりません。

ただし、「立会いを依頼できる医師を2名以上確保するのは難しい」などの理由で、実際のところほとんどおこなわれることはありません。

(成年被後見人の遺言)

第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。引用元:民法 | e-Gov法令検索

一方、成年被後見人が単独でできない主な行為は以下のとおりです。

成年被後見人は、自分が保有する不動産の売却・保険の契約・高額なアクセサリーの購入などを単独でおこなうことは原則できません。

不動産の売却や契約の締結などは法律行為にあたるため、成年後見人によるサポートが必要となります。

成年被後見人はローンや借金を組むことも原則できません。

なお「成年被後見人が悪徳業者から言われるがまま高額なローンを組んでしまった」というようなケースでは、成年後見人が契約取り消しの手続きをおこなうことが可能です。

遺産分割協議とは、相続人同士で遺産の分割方法を話し合って決定する手続きのことです。

遺産分割協議は法律行為にあたり、判断能力を欠いている成年被後見人が単独で参加することはできません。

したがって、代わりに成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。

成年被後見人は、子どもや孫などに自分の財産を贈与することも原則できません。

成年後見制度では、成年後見人が成年被後見人の財産を管理・運用することになりますが、成年被後見人の財産を減らすような行為は基本的に認められません。

成年後見制度の場合、柔軟な財産管理が難しいというデメリットもあります。

成年後見制度を利用するためには、大きく以下の5つのステップを経ていくことになります。

以下では、それぞれのステップについて解説します。

成年被後見人になるためには、後見開始などの申立ての準備が必要です。

申立てに必要な書類は以下のとおりです。

|

必要書類 |

入手方法 |

|

①申立て書類一式 |

家庭裁判所の窓口またはホームページからダウンロード |

|

②本人に関する資料 |

本人が受領しているものを用意 |

|

③戸籍謄本 |

各市区町村の役場・コンビニエンスストア |

|

④住民票 |

各市区町村の役場・コンビニエンスストア |

|

⑤後見登記されていないことの証明書 |

法務局本局 |

|

⑥成年後見が必要なことを証明できる医師の診断書・診断書附票 |

病院など |

資料の準備が整ったら、本人の住所地を管轄する家庭裁判所にて後見開始の申立てをおこないます。

管轄先は「裁判所の管轄区域|裁判所」から確認できます。

申立てが受理されれば、家庭裁判所が本人の状況を確認して成年後見制度の利用が妥当かどうかを判断する審理が開始されます。

なお、成年後見人は家庭裁判所により選任されますが、申立ての際に本人の親族を候補者として指定することも可能です。

次に、裁判所職員が申立人・後見人候補と面接をおこない、本人の状況や申立てに至るまでの経緯などについて確認がおこなわれます。

面接後は、成年後見制度の利用に関して親族へ意向確認がおこなわれます。

なお、裁判所側が「より詳細に本人の判断能力を確認する必要がある」と判断した場合は、医師による鑑定がおこなわれることもあります。

これまでの手続き内容をもとに、家庭裁判所により審判がおこなわれます。

審判では、成年被後見人の状況や成年後見制度の利用の必要性などが審議され、利用が認められた場合は成年後見人に審判書が届けられます。

成年後見制度の利用が認められた場合、家庭裁判所から法務局に対して登記の依頼がおこなわれます。

この登記を「後見登記」と呼び、後見人の氏名や権限などが記載されます。

後見登記が完了すると成年後見人に登記番号が通知され、通知後は法務局にて登記事項証明書を取得します。

登記事項証明書は、金融機関での手続きや福祉施設の入所契約などのさまざまな手続きで必要となります。

成年被後見人になるためには、主に以下のような費用がかかります。

|

項目 |

費用 |

|

収入印紙代・申立手数料 |

800円 |

|

収入印紙代・登記手数料 |

2,600円 |

|

郵便切手代 |

3,000円~5,000円程度(裁判所によって異なる) |

|

戸籍謄本や住民票などの必要書類の取得費用 |

1,000円~2,000円程度 |

|

鑑定費用(鑑定が必要な場合) |

10万円~20万円程度(医療機関によって異なる) |

|

弁護士費用・司法書士費用(手続きを依頼する場合) |

10万円~20万円程度(依頼先事務所によって異なる) |

成年後見制度でかかる費用は、手続き状況・裁判所・医療機関・依頼先事務所などによって大きく異なります。

以下の関連記事では、費用の内訳や支払えない場合の対処法などを解説しているので、詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。

成年後見制度を利用する際は、以下のような点に注意しましょう。

成年被後見人になった場合、自身でおこなった法律行為は成年後見人によって取り消すことができるようになります。

成年被後見人として行動を制限されることで、思わぬ損失を被らずに済んで良い方向に働くこともありますが、個人としての自由や独立性に影響を与える可能性もあります。

主に以下のような行為は制限の対象となるため、しっかり把握しておきましょう。

成年後見人は、成年被後見人の財産・資産を管理する責任がありますが、不正行為がおこなわれるリスクもあります。

なかには成年後見人が財産を不適切に使用したり、悪用したりすることもあるため、成年後見人の候補を選ぶ際は慎重におこなう必要があります。

最後に、成年被後見人に関するよくある質問について解説します。

後見開始の申立ては、成年被後見人になりたい本人でもおこなうことができます。

申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族のほか、検察官や市区町村長などが申し立てることも可能です。

成年被後見人になっても、マイナンバーカードの申請や住民票の取得などの一般的な手続きは原則可能です。

ただし、実際のところは認知症や精神上の障害などによって本人が手続きをおこなうことができないケースも多くあります。

その場合は、本人の代わりに成年後見人が代理申請・代理請求することになります。

成年後見制度を活用することで、精神障害や認知症などを抱えている親族の思わぬ損失を防止できたり、遺産相続がスムーズに進んだりするなどのメリットが望めます。

ただし、成年後見制度を利用するには裁判所での手続きが必要であるほか、利用にあたっては細かいルールなども詳しく把握しておく必要があります。

もし成年後見制度の利用を考えているのであれば、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士なら「どのように進めればよいか」「そもそも利用できるかどうか」などのアドバイスが望めるほか、複雑な手続きを代行してもらうことも可能です。

当サイト「ベンナビ相続」では、成年後見に注力する全国の弁護士を掲載しています。

お住まいの地域を選ぶだけで対応可能な弁護士を一括検索でき、初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、まずは一度気軽にご相談ください。

この記事では、成年後見人とはどういったものか、何の役割があるのか、誰がなれるかなどについてわかりやすく解説しています。成年後見人のメリットや利用するための手続き...

本記事では、成年後見制度にかかる費用の全体像を「申立費用から月々の報酬・その他費用・そして費用が払えない場合の対処法」まで、弁護士監修のもとわかりやすく解説しま...

成年後見人となるには資格は必要なのでしょうか。この記事では成年後見人となれる人となれない人、さらに、なれる人の中で選任される基準について解説します。

成年後見人の相場はある程度決まっています。ただ特別な事情がある場合は、付加報酬として払う・もらえる金額が増えるでしょう。当記事では、成年後見人の報酬額の目安や不...

自分が寄与分をもらえるかわからない人は一読することをおすすめします。この記事では、寄与分が認められるケース・計算方法・遺留分との関係・調停の仕方など、寄与分につ...

遺産放棄と相続放棄では、それぞれ効果が異なります。相続発生時に誤った選択をしないためにも、それぞれの特徴を正しく理解しておきましょう。この記事では、遺産放棄と相...

遺言書が見つかった際、まずおこなうのが「検認」です。当記事では、具体的な検認の必要性や申し立ての方法を解説。検認をおこなうときのポイントも解説するので、ぜひ参考...

民事信託(みんじしんたく)とは、営利を目的としない信託のことで、信託銀行の取り扱う信託商品や投資信託(商事信託)とは違い、財産の管理や移転・処分を目的に家族間で...

任意後見制度の役割は、判断能力が低下(認知症など)する前に『後見人』を決めることで、財産管理や介護の支援が受けられるというものです。本記事では任意後見制度の目的...

家族信託とは、認知症などによる資産凍結のリスクに備えて、自分の財産を管理・運用する権限を家族に与える制度のことです。本記事では、家族信託の手続きにかかる費用の内...

本記事では成年被後見人・被保佐人・被補助人の概要や違い、それぞれの支援者が担う役割などをわかりやすく解説します。本記事を読めば成年被後見人・被保佐人・被補助人の...

本記事では、新宿区で利用できる相続の無料相談窓口を9つご紹介します。あわせてご自身の状況に合った専門家の選び方や、相談を有効活用するコツまで解説します。

成年後見人には、弁護士や司法書士だけでなく家族・親族もなることができます。そのため、誰を成年後見人に選任するかは慎重に考えなければなりません。本記事では、成年後...

「後見人」とは、本人の財産を守ることなどを目的として、判断能力が低下した本人に代わって契約などの法律行為をする人です。本記事では後見人の役割や、本人の子どもでも...

成年後見制度とは「認知症や精神上の障害などにより判断能力が低下した人を支援するための制度」で、制度の恩恵を受ける人のことを成年被後見人、支援をおこなう人のことを...

任意後見制度を利用するためには、財産管理をおこなう任意後見人と、任意後見人の働きを監督する任意後見監督人を選任する必要があります。 本記事では任意後見制度にお...

成年後見制度は、認知症などを理由に判断能力が低下している人へ法律行為のサポートをするための制度です。本記事では、成年後見制度の手続きを、自分でする方法について解...

親族でも成年後見人になれるのか疑問に感じていませんか?親族が成年後見人になることで、どのようなメリットがあるのかも気になるところでしょう。この記事では、親族が成...

本記事では、成年後見制度の利用を検討している方に向けて、成年後見人への報酬は誰が支払うのか、報酬を支払えない場合はどうなるのか、後見開始の申し立て費用は誰が支払...

相続で成年後見人を申し立てる際は、医師の診断書が必要です。診断書の内容をもとに「成年後見人のサポートが必要かどうか」が判断されるため、正しい取得方法を知っておき...