不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)とは、法律上の正当な理由なく利益を得て他人に損失を与えた人に対して、不正に取得した利益を返還してもらうように請求することです。

相続では、「被相続人の銀行預金を無断で使い込む」「遺産である現金を持って行って返さない」などの場合に不当利得返還請求ができます。

ただし、不当利得返還請求には時効や返還できる金額に制限があります。

損なく進めるには弁護士に依頼しましょう。

本記事では、不当利得返還請求をするための要件や請求方法、時効について解説。さらに有利に進めるためのポイントもご紹介します。

不当利得返還請求をおこなう前に本記事を読み、手続きに備えておきましょう。

不当利得返還請求でお困りの方へ

遺産を使い込んだ相手に対して、不当利得返還請求をしたくても、やり方や流れがわからずに悩んでいませんか。

不当利得返還請求を考えているなら、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。依頼するか決めていなくても、まずは無料相談を利用してみましょう。

弁護士へ相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。

- 不当利得返還請求の流れややり方がわかる

- 弁護士に依頼すべきかわかる

- 有利な条件で交渉するためのアドバイスをもらえる

- 依頼すれば手続きを全て任せられる

当サイトでは、相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。

無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

不当利得とは?

不当利得とは、「法律上の正当な理由がないのに、他人の財産や労力によって受けた利益」です。

例えば、「誤振込」が典型的な例です。

A銀行が、Bさんの口座に振り込むべき10万円を、誤ってCさんの口座に振り込んでしまったとします。

このときCさんが得た10万円は、法律上の原因がない利益(本来受け取るべきではないお金)、つまり不当利得となります。

そのため、Cさんにはこれを返還する義務があり、もし返還に応じなければ、Bさん(または送金手続をしたA銀行)はCさんに対して不当利得返還請求をすることができます。

このように、他者が不当利得を得た場合は、本来その利益を得るはずだった人が不当利得返還請求できます。

(不当利得の返還義務)

第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

引用元:民法第703条

不当利得返還請求の要件

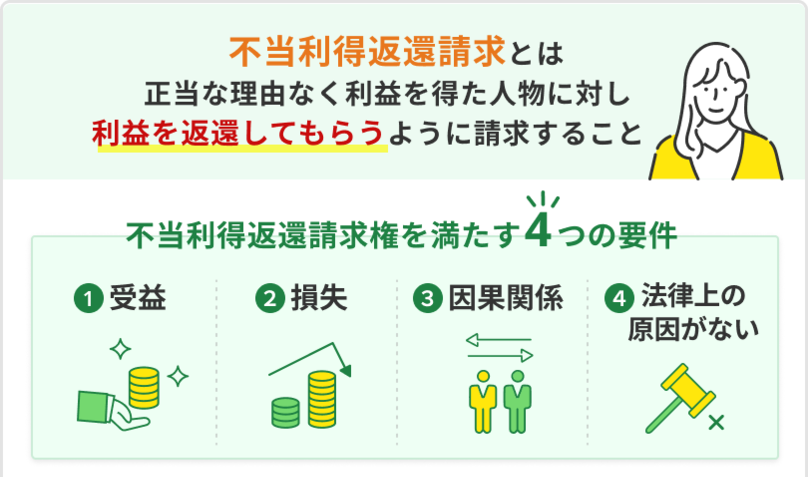

不当利得返還請求の要件としては、次の4つを満たす必要があります。

- 財産の使い込みによって利益が生じていること(受益)

- 財産の使い込みによって損失が発生していること(損失)

- 受益と損失に因果関係があること

- 財産の使い込みについて法律上の原因がないこと

以下で詳しく解説していきます。

①財産の使い込みによって利益が生じていること

受益とは、他人の財産や労力によって何らかの利益を受けることです。

これには、現金が増えるような「積極的利益」だけでなく、本来支払うべき出費を免れて財産の減少を防げた「消極的利益」も含まれます。

【具体例】

- 相続人が親族間の合意を得ずに、被相続人の預金をつかって高級車(800万円)を購入した。

- 800万円という車両価値(積極的利益)を得た。

- 相続人の一人が、被相続人の預金を勝手に引き出して自分の借金返済にあてた。

- 使い込んだ相続人は「本来自分の財産から支払うべき借金を支払わずに済んだ」という利益(消極的利益)を得た。

②財産の使い込みによって損失が発生していること

不当利得は、ある人が得をして、別の人が損をしたときに、その不公平を正すための制度です。

そのため、一方が法律上の原因なく「得」をした一方で、その行為によって誰かが「損」をしたという事実が必要です。

【具体例】

- 相続人の一人が財産を使い込んだことで、ほかの相続人は「本来受け取れるはずだった相続財産が減ってしまった」という損失を被った。

③受益と損失に因果関係があること

受益者の得た利益と、損失者の被った損失との間に、直接的な因果関係が認められる必要があります。

【具体例】

- 共同相続人の一人が、被相続人の預金口座から勝手に100万円を引き出して自分のものにした。

- その相続人が100万円を得る(受益)一方で、ほかの相続人は本来受け取れるはずだった相続財産が100万円分減る(損失)ことになり、直接の因果関係が成立した。

④財産の使い込みについて法律上の原因がないこと

「法律上の原因がない」とは、その利益を得ることを正当化する理由(契約、遺言、法律の規定など)がない状態を指します。

相続の場面では、以下のようなものが財産を取得する正当な理由となります。

- 有効な遺言

- 相続人間で成立した遺産分割協議

- 被相続人との間で成立した有効な生前贈与契約

これらの正当な理由がないにもかかわらず、特定の相続人が財産を得ている場合、「法律上の原因がない」と判断されます。

【具体例】

- 被相続人が亡くなった後、遺産分割協議が終わる前に、相続人の一人が、ほかの相続人に黙って、被相続人の預金口座から500万円を引き出して自分の住宅ローンの返済にあてた。

- このお金は、遺言による指定も、相続人全員の合意(遺産分割協議)もなく、生前贈与でもなかったため、「法律上の原因がない」と判断される。

不当利得返還請求権の消滅時効

不当利得返還請求権には、法律で定められた期間が過ぎると消滅してしまう「消滅時効」が存在します。

この時効期間は、2020年4月1日の民法改正によってルールが変わったため、不当利得が発生した時期によって適用される内容が異なります。

|

発生時期

|

時効期間

|

|

2020年3月31日以前

|

権利を行使できる時(使い込み発生時)から10年

|

|

2020年4月1日以降

|

(以下のどちらか早い方)

権利を行使できることを知った時(使い込みを知ったとき時)から5年

もしくは

権利を行使できる時(使い込まれた時)から10年

|

時効期間が経過すると、原則として不当利得の返還を求めることはできません。

さらに、間違いや詐欺が原因による遺産分割の失敗をやり直す権利についても、以下のいずれかの期間が経過すると消滅してしまいます。

- 間違いや詐欺に気づいたときから5年

- 遺産分割のときから20年

ただし、不当利得返還請求権の消滅時効は、内容証明郵便による催告や訴訟の提起などによって時効の完成を阻止(中断・猶予)できます。

|

手続きの種類

|

効果・内容

|

根拠条文

|

|

内容証明郵便による催告

|

内容証明郵便で正式に請求(催告)をおこなうと、時効完成が6か月間猶予される。

|

民法150条1項

|

|

訴訟の提起(裁判上の請求)

|

裁判所に訴訟を提起すると、時効の進行が中断(完成が猶予)される。

訴訟終了後に時効が再スタートする。

|

民法147条1項1号

|

このため、時効期間が迫っている場合は、まず内容証明郵便で請求し、その後6か月以内に訴訟を提起すれば、時効の完成を防ぐことができます。

もし、不当利得返還請求の時効が切れても、「不法行為に基づく損害賠償請求権」として訴訟を起こせる場合もあります。

この点については、後ほど詳しく解説します。

不当利得返還請求で取り戻せる範囲

不当利得返還請求で取り戻せる利益の範囲は、利益を得た側(受益者)が、その利益を得る法律上の原因がないことを知っていたか(悪意)、知らなかったか(善意)によって大きく異なります。

原則としてすでに使い込まれた分には、返還されない可能性が高い

法律上の原因がないと知らずに利益を得た人(善意の受益者)は、「手元に残っている金額(現存利益)」で返還する義務があります。

すでに浪費してしまい、手元に残っていない金額分については、原則として返還を求めることはできません。

悪意が立証できれば全額請求できる

一方で、法律上の原因がないと知りながら利益を得ていた場合(悪意の受益者)は、受けた利益の全額に、年3%の法定利率による利息を付けて返還しなくてはなりません。

さらに、その行為によって請求者側に別の損害が生じた場合は、その損害も賠償する義務があります。

重要なのは、「相手が悪意であったこと」を証明する責任(立証責任)は、請求する側にあるという点です。

預金の取引履歴や相手とのやり取りの記録など、客観的な証拠に基づいて相手の「悪意」を立証する必要があります。

第三者に譲渡・消費で現物返還不能なら、返還請求は難しい

不当利得の対象が、お金ではなく不動産や自動車といった「特定の物」である場合、その物をそのまま返す「現物返還」が原則です。

しかし、受益者がその物をすでに第三者に売却したり、消費したりして現物返還ができない場合、請求者はその物の価値に相当するお金での返還(価格賠償)を求めることになります。

ただし、この「価格賠償」に切り替わると、回収が事実上難しくなる傾向にあります。

受益者が不当に得た遺産を第三者に売却・浪費してしまった上、本人に支払い能力がない場合、代金の回収は事実上困難です。

相続で不当利得返還請求の対象になる行為

相続財産は、相続開始と同時に相続人の共有状態となり、遺産分割が終わるまでは誰も勝手に使いこんではなりません。

具体的に、以下のような行為は相続財産の使い込みとみなされて、不当利得返還請求の対象になります。

預貯金の無断出金および使用

被相続人が亡くなったあとの預貯金は、相続人同士が相続債権として共有している状態となります。

そのため、被相続人が自宅に置いていた現金を使い込んだり、預貯金を勝手に出金すると、ほかの相続人の権利を侵害したとみなされます。

ただし、預貯金を無断で使い込んだ本人以外の相続人全員が同意すれば、引き出された預貯金を遺産に組み戻して、遺産分割協議の場で解決できることがあります。

株式や不動産の無断売却

被相続人が保有していた株式や不動産は、遺産分割が完了するまでは、誰のものなのか決められていない状態です。

したがって、相続人一人の独断で株式などを勝手に売却することは許されていません。

もし、株式などを無断で売却して、売却代金を消費してしまった場合には、損害が発生したものとして不当利得返還請求の対象になります。

生命保険の無断解約

生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象ではありません。

しかし、保険契約が解除されたときに受け取る解約返戻金については、相続財産に含まれます。

このため、無断で解約の手続きをおこない、支払われた保険金を自分のものとした場合、不当利得請求の対象となります。

賃料などの無断受領

親がアパートなどの収益物件を残して亡くなった場合、遺産分割でそのアパートの相続人が決まるまでの間に発生した家賃は、各相続人が法律で決められた相続の割合に応じて受け取る権利があります。

そのため、もし相続人の一人がその期間の家賃を全て受け取って独り占めしていた場合、ほかの相続人は自分の取り分を「不当利得」として返還請求することができます。

ただし、相続人全員の合意で「この家賃収入も遺産分割に含める」とする場合や、これまでの管理費や固定資産税の支払いを誰がおこなっていたかが考慮される場合もあります。

このように賃料が絡む相続問題に関しては複雑になりがちなため、弁護士にサポートしてもらうのがよいでしょう。

弁護士であれば、不当利得返還請求権を行使できるのかどうかを判断してくれて、請求対応も一任できます。

遺産の使い込みに対する不当利得返還請求の流れ

不当利得返還請求をおこなう場合、主に以下のような流れで進めます。

①不当利得の証拠収集・金額計算をする

まずは、相続財産が使い込まれていることを証明できるものを集めて、不当利得による金額がいくらなのか計算しましょう。

ただし、具体的にどのようなものを集めればよいかわからない場合や、自力で正確に計算できるか不安な場合などは弁護士に一度相談することをおすすめします。

②相手方に対して内容証明郵便を送付する

請求する準備が整ったら、まずは内容証明郵便という形で請求するのが一般的です。

内容証明郵便とは「いつ・誰が誰に対して・どのような内容の文書を送ったのか」などを郵便局が証明してくれるサービスのことです。

内容証明郵便を送ることで、相手方にプレッシャーを与えることもできますし、不当利得返還請求権の消滅時効の完成を6ヵ月猶予できるというメリットもあります。

③相手方と直接交渉する

内容証明郵便を送付して返信があれば、相手方と協議に移ります。

不当利得の返金方法や返還額などについて話し合って成立すれば、合意内容をまとめた合意書を作成してから返還してもらいます。

④不当利得返還請求訴訟を起こす

相手方が請求に応じなかったり、交渉不成立で終わったりした場合は、民事訴訟に移りましょう。

不当利得返還請求訴訟を起こす際は、地方裁判所または簡易裁判所に通常の民事訴訟を提起し、裁判所の期日に法廷で主張・反論をおこないます。

民事訴訟になると何度も裁判所に出廷しなければならず、最終的に判決が下されるまで1年以上かかることもあります。

不当利得を証明できれば、裁判所は相手に対して不当利得を返還するよう判決を出します。

もし相手が判決に従わない場合には、強制執行を申し立てることで財産を回収できます。

不当利得返還請求を有利に進めるためのポイント

不当利得返還請求は、話し合いで決着をつけるのが難しく、裁判までもつれ込む場合もあります。

また、請求相手が「自分は被相続人に頼まれて預金を下ろした」「被相続人からの贈与を受け取っただけ」などの主張をしてきた場合、被相続人に頼まれたことを証明する「委任契約」があるかどうかなどの客観的な証拠が問題になります。

不当利得返還請求を有利に進めるためには、いかに客観的な証拠を集め、論理的な主張ができるかが鍵になります。

できるだけ多くの証拠を集める

不当利得返還請求が成功するかどうかは、証拠が重要です。

たとえば、被相続人の預金口座に覚えのない出金記録があった場合、誰がどのような目的で出金処理をしたのかを調査しましょう。

もし不正出金の疑いがある場合は、入出金記録を整理したり、証拠になりそうな書面などを探しましょう。

その出金が不正な目的でなされたのか、それとも被相続人に関する医療費などの支払いに充てられたのか、また贈与契約などに基づくものだったのかなど、「出金記録=不当利得」と結論づける前に目的や使途を調査しましょう。

特に、古い記録は探すのも集めるのも時間がかかるため、少しずつ証拠を集めて準備しておくのがおすすめです。

不当利得返還請求に必要な証拠の具体例

不当利得返還請求に必要となる証拠には、以下のようなものがあります。

- 預金口座の預金通帳や取引履歴、解約請求書の写し

- 有価証券の取引残高報告書

- 生命保険の解約通知、解約金支払いの通知

相手からの反論に備えて、不当利得の事実を立証し得る証拠をきちんと確保しましょう。

弁護士に相談する

不当利得返還請求をしたいなら、弁護士に相談しましょう。

証拠資料が少ない場合でも、弁護士を通じて調査手続をおこなうことで、証拠を入手できる場合もあります。

また、弁護士のような第三者が介入することで、親族間での立場を利用した主張や感情に任せた主張などを退けて、合理的な解決を図れる場合もあります。

裁判をせずに話し合いで決着がつけられる可能性も高まるでしょう。

もし話し合いが決裂して裁判に移行する場合も、弁護士であればそのまま対応を一任できるため、不当利得返還請求を迅速かつ有利に進めたい場合は弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

【注意】相続税申告は10か月以内に必ずおこなわなくてはならない

相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合や、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」の適用を受けるためには、相続税の申告が必須です。

相続税の申告・納付は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」におこなわなくてはなりません。

この期限を過ぎてしまうと、次のような不利益があります。

- 無申告加算税や延滞税などのペナルティ(追徴課税や利息)が発生する。

- 税務署から調査を受ける可能性が高まり、トラブルの原因となる。

- 配偶者控除や小規模宅地等の特例など、税額を減らす特例が使えなくなる場合がある。

よって、遺産使い込みの問題が解決していない場合であっても、相続税申告の期限は厳守し、期限内に手続きしてください。

不当利得返還請求と不法行為に対する損害賠償請求の違い

遺産の使い込みなど、法律上の原因なく他人の財産で利益を得る行為は、「不当利得」であると同時に、権利を侵害する「不法行為」にも該当すると捉えられます。

そのため、被害者はどちらの法的根拠に基づいて請求するかを選択できます。

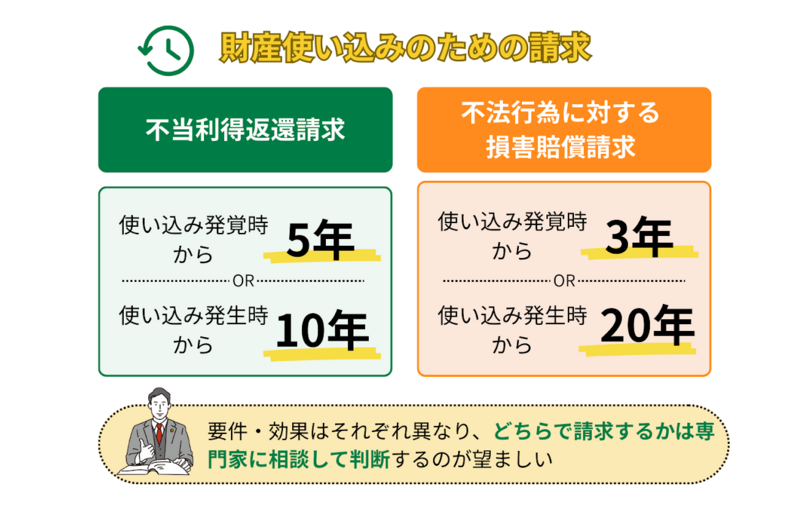

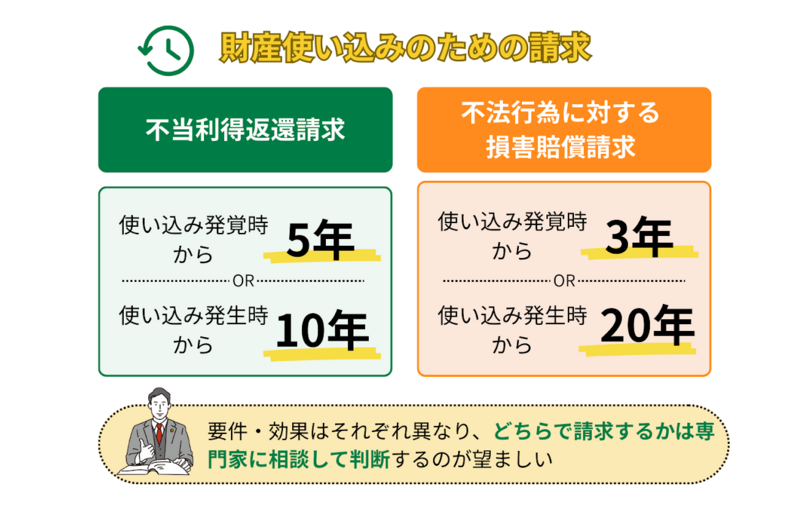

この2つの権利はよく似ていますが、「時効」のルールに大きな違いがあります。

|

請求権の種類

|

時効期間

|

適用開始時期

|

備考

|

|

不当利得返還請求権

|

① 使い込み発覚時から5年

② 使い込み発生時から10年

(いずれか早い方)

|

権利発生時・認識時

|

民法第703条など

|

|

不法行為に基づく損害賠償請求権

|

① 使い込み発覚時から3年

② 使い込み発生時から20年

(いずれか早い方)

|

不法行為の発生・認識時

|

民法第724条など

|

どちらの要件を満たしているか、どちらの請求が有利かといった判断は、専門的な知識がないと難しいのが実情です。

ご自身の状況に最適な方法を選択するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

不当利得返還請求をされてしまったら

不当利得返還請求をされる可能性は、誰にでもあります。

もし通知を受け取ったら、心当たりがなかったとしても、決して放置しないでください。

請求を無視すると、訴訟を起こされ、最悪財産が差し押さえられるなど、深刻な事態になりかねません。

ここでは不当利得返還請求された際の正しい対処法について解説します。

請求内容(金額・理由・証拠)をしっかり確認する

請求書が届いたら(内容証明郵便で届くケースが多い)、まずは書面の内容を見て、以下の点を確認しましょう。

- 誰が請求しているのか

- いつの、どのような行為に対してか

- いくらを請求されているのか

- どのような理由で「不当利得」だと主張しているのか

- 相手がどのような証拠を持っていると主張しているか

これらの内容が、法に適った根拠になっているのか、ご自身の認識と異なっていないかなどを確認します。

内容が妥当であれば、請求に応じて対応しましょう。

違う点があれば、契約書や領収書、メールのやり取りなど、その証拠となるものを全て手元に集めて、反論の準備をします。

身に覚えがない・納得できない場合の反論方法

請求内容に身に覚えがない、または金額などに納得できない点があるなどの場合は、具体的な理由と根拠を示して相手方に反論します。

その際には法的な観点から主張を整理し、証拠とともに書面(回答書など)で通知するのが賢い方法です。

書面でやり取りすれば、後々「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、交渉の経緯を記録として残せます。

話し合いで納得してもらうことができれば、訴訟などに発展せず請求が取り下げられるケースも多いです。

しかし交渉がこじれた場合や証拠の整理が難しい場合は、弁護士など専門家にすみやかに相談しましょう。

請求を放置するリスク

不当利得返還請求を無視し続けると、事態は以下のように段階的に悪化していく可能性があります。

【ステップ1】内容証明郵便での請求

相手方から「不当利得を返還してください」という内容の内容証明郵便が届きます。

これは「請求した」という事実を公的に証明するためのもので、法的手続の第一歩です。

【ステップ2】訴訟の提起

内容証明郵便を無視していると、相手方は次に裁判所へ訴訟を提起します。

これにより、問題は当事者間の話し合いから、法的な判断の場へと移ります。

【ステップ3】裁判所からの通知(訴状の送達)

訴訟が起こされると、裁判所から「訴状」と「口頭弁論期日呼出状」があなたの自宅に届きます。

これは、「あなたは訴えられました。

指定された日に裁判所へ来て、反論があれば主張してください」という正式な通知です。

【ステップ4】欠席判決

この裁判所からの通知すらも無視し、指定された期日に裁判所へ出頭せず、答弁書も提出しないと、裁判所は「反論する意思がない」とみなし、相手方の主張を全面的に認める判決(欠席判決)を下します。

この時点で、あなたは反論の機会を失います。

【ステップ5】判決の確定と強制執行

判決が出ると、相手方はその判決(債務名義)を基に、「強制執行」の手続きを申し立てることができます。

【ステップ6】財産の差し押さえ

強制執行が開始されると、以下のような方法であなたの財産が合法的に差し押さえられます。

預金口座が差し押さえられ、残高が引き落とされる。

給与の一部が差し押さえられ、勤務先から直接相手方に支払われる。

不動産や自動車が差し押さえられ、競売にかけられる。

このように請求を無視し続けると、最終的には強制的に財産を失うという深刻な事態につながります。

身に覚えがない請求であっても、放置するのは絶対にやめましょう。

さいごに|不当利得返還請求を考えているなら弁護士に相談を

不当利得返還請求は、特殊な状況下でなければ起こらないというようなものではなく、誰もが当事者になりうるものです。

不当利得を返してもらうためには、まずは話し合いで請求するのが通常ですが、場合によっては民事裁判に移らざるをえないこともあります。

もし自力で対応するのが難しい場合は、速やかに弁護士にサポートを依頼しましょう。

弁護士であれば、請求要件を満たしているかどうかの確認・請求金額の計算・交渉や訴訟による請求対応などを一任できます。

特に、これまで請求対応の経験がない人にとっては、心強い味方になってくれます。