弁護士への相談は、オンラインで手軽におこなえるようになりました。

しかし、どの窓口を選ぶべきか、相談時に気をつけるべき点について悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、オンラインで弁護士に無料相談できるおすすめの窓口を紹介し、相談を上手に活用するためのコツや弁護士の選び方について解説します。

法律トラブルを抱えている方、弁護士に相談したいけれど敷居が高いと感じている方は、ぜひ参考にしてください。

オンライン無料相談をうまく活用し、問題解決への第一歩を踏み出しましょう。

オンラインで無料相談できる弁護士を探すなら「ベンナビ」がおすすめです。

「ベンナビ」は、全国の弁護士や法律事務所を簡単に比較・検索ができるポータルサイトです。

ベンナビでは、土日祝・夜間でも相談できる弁護士を多数掲載しています。

電話で弁護士と直接話すことも、LINEやメールで相談することも可能です。

急いでいるなら電話、手間なく相談したいならLINEやメールと使い分けできます。

また、お住まいの地域×相談分野(相続・離婚・交通事故など)でかけ合わせて検索も可能。

自分の家や会社の近くの弁護士を探せるので、対面で相談したい人にもおすすめ。

もし急ぎでない方や相談する時間が取れないなら、「ベンナビjp Q&A」を利用するのもおすすめ。

24時間いつでも質問を投稿でき、経験豊富な弁護士が無料で回答してくれます。

相談自体は弁護士と直接電話で話すのもQ&Aに投稿するのも無料です。

人に言いにくい悩みを相談するのは勇気がいるかも知れませんが、ぜひ気軽にご相談ください。

詳しくは「【おすすめ】ベンナビ|電話やLINEで土日祝相談可能」でご紹介します。

弁護士へのオンライン無料相談は、複数の弁護士が登録するポータルサイトや公的機関で利用できます。

それぞれ特徴が異なるため、自分のニーズに合った窓口を選ぶことが重要です。

これから代表的な5つの窓口について詳しくご紹介します。

「ベンナビ」は、各分野に強い弁護士を簡単に検索できるポータルサイトです。

法律事務所を自分で探す際には、弁護士の専門分野や料金の比較など意外と面倒な点が多いもの。

「ベンナビ」なら以下の条件で絞り込み検索できるため、あなたにぴったりの弁護士を手間なくすぐに見つけられます。

初回相談が無料で、分割払いに対応している弁護士も多く、費用面での負担を軽減できるのもおすすめポイント。

夜間や休日に相談できる事務所も多数掲載されているため、緊急で相談したい場合でも安心です。

実際に弁護士サービスを利用したユーザーからのレビューや評価を見ることもできるため、信頼性の高い情報をもとに選択できます。

まだ依頼を決めていない方でも、「弁護士に相談すべきかどうか」を判断するために、まずは無料相談を利用してみるのがおすすめです。

|

メリット |

デメリット |

| ・相談分野に特化した弁護士に相談できる ・地域×相談分野×希望条件で楽々検索 ・複数の弁護士を一度に比較・検索できる ・土日夜間に相談可能な弁護士も多数掲載 ・24時間いつでもどこでも問い合わせできる |

・実際にどの弁護士に依頼するかは自分自身で判断しなければならない ・弁護士選びに迷う可能性がある |

弁護士の専門分野は多岐にわたりますが、「ベンナビ」では8分野から相談内容に合った弁護士を探せます。

各分野に特化した弁護士が対応してくれるため、安心して相談できるでしょう。

|

ベンナビの種類 |

相談できる内容 |

| ベンナビ相続 | 相続トラブル、遺産・財産の使い込み、遺産分割、遺留分、相続放棄、遺言書、代襲相続、成年後見、不動産の相続、相続人調査、相続財産調査、相続登記、家族信託、事業承継 |

| ベンナビ離婚 | 離婚前相談、離婚協議、離婚調停、財産分与、親権、養育費、DV、モラハラ、国際離婚、不倫・離婚慰謝料、離婚裁判、面会交流、離婚手続、別居、男女問題、熟年離婚、婚姻費用 |

| ベンナビ刑事事件 | 性犯罪、痴漢・わいせつ、買春・援助交際、盗撮・のぞき、レイプ・強姦・不同意わいせつ、児童ポルノ・児童買春、暴行罪・傷害罪、正当防衛、殺人罪、恐喝罪・脅迫罪、器物損壊罪、窃盗罪・万引き、横領罪・背任罪、住居侵入罪、詐欺罪、賭博・裏カジノ・闇スロット、薬物・大麻、覚せい剤、ひき逃げ・当て逃げ、少年事件 |

| ベンナビ債務整理 | 任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求、時効援用、闇金問題、法人(会社)破産、住宅ローン、カードローン・クレジット会社、借金返済相談・交渉、消費者金融・サラ金、相談料無料、分割・後払い可能 |

| ベンナビ労働問題 | 残業代請求、不当解雇、解雇予告、内定取消、雇い止め、労働災害、労働審判、ハラスメント、退職代行、給与未払い、退職金未払い |

| ベンナビ交通事故 | 慰謝料・損害賠償、示談交渉、過失割合、死亡事故、後遺障害、むちうち、休業損害、自動車事故、自転車事故、バイク事故、人身事故 |

| ベンナビ債権回収 | 売掛金、業務請負・委託代金、家賃・地代、給料・賃金・残業代、借金・貸金・出資、養育費・慰謝料、立替金、投資詐欺、差押・仮差押、遅延損害金、債権額100万円未満、その他の債権 |

| ベンナビIT | 掲示板・SNS削除、口コミ・レビュー削除、発信者情報開示請求、ネット誹謗中傷、名誉毀損、私的情報・画像流出、リベンジポルノ、著作権・商標権侵害、IT・ネット法務、逮捕・犯罪歴記事の削除 |

「ベンナビjp Q&A」は、24時間いつでも質問を投稿でき、経験豊富な弁護士が無料で回答してくれるサービスです。

あなたの悩みが法的にどのような問題なのか、今後どう対処すべきかといった具体的なアドバイスを得られます。

ほかの人が質問した法律相談も検索・閲覧できるため、自分と似たような状況の解決事例を参考にすることも可能です。

「いきなり弁護士に相談するのは少し気が引ける」「まずは気軽に専門家の話を聞いてみたい」という場合は「ベンナビjp Q&A」がおすすめです。

正式な相談が必要かどうかの判断材料としても活用でき、その後の対応方針を決める参考にもなるでしょう。

法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

経済的に余裕のない方を対象に、無料の法律相談や弁護士・司法書士費用の立替え制度を提供しています。

地域によってはオンライン相談にも対応していますが、利用には収入や資産が一定基準を下回っているなどの要件を満たす必要があります。

無料相談は1回あたり30分程度で、同じ案件については最大3回まで利用可能です。

ただし、受付時間は原則として平日日中に限られている点には注意が必要です。

また、担当弁護士を自分で選べないため、場合によっては経験の浅い弁護士や、相談内容の専門ではない弁護士が対応する可能性もあります。

|

条件 |

内容 |

| ①収入等が一定額以下であること | 【収入要件】 ・単身者: 月収(手取り)が182,000円以下 ・2人家族: 月収が251,000円以下 ・3人家族: 月収が272,000円以下 ・4人家族: 月収が299,000円以下 |

| 【資産要件】 ・単身者: 現金及び預貯金が180万円以下 ・2人家族: 資産が250万円以下 ・3人家族: 資産が270万円以下 ・4人家族: 資産が300万円以下 |

|

| ②勝訴の見込みがないとはいえないこと | 訴訟や調停において勝つ可能性があることを示す必要がある |

| ③民事法律扶助の趣旨に適すること | たとえば、権利の濫用や報復的な訴訟目的ではないことが求められる |

地域ごとに実施状況が異なるため、利用を希望する方は、お近くの法テラス事務所に連絡し、オンライン相談の可否や予約方法などを事前に確認してください。

|

メリット |

デメリット |

| ・費用の負担を抑えて相談できる ・公的な団体が運営しているため安心 |

・利用には条件を満たす必要がある ・基本的に弁護士を選べない ・受付時間が限られている場合が多い ・1回あたりの相談時間に制限がある |

一部の弁護士会では、対面や電話相談に加えて、オンライン相談を実施しています。

弁護士会とは、弁護士や弁護士法人が加入する団体で、全国に52の弁護士会が設置されています。

たとえば、神奈川県弁護士会や大阪弁護士会では、有料ですがオンライン相談をおこなっています。(30〜45分あたり5,000円程度)

また、期間限定のキャンペーンや、災害・コロナ・労働問題など特定の分野に限って、オンラインでの無料相談を実施している場合もあります。

ただし、全ての弁護士会がオンライン相談を実施しているわけではありません。

利用を検討する場合は、各弁護士会の公式サイトを確認するか、直接問い合わせて確認するのが確実です。

相談の受付時間は多くの場合、平日の日中に限定されており、1回あたりの相談時間にも制限があります。

また、弁護士を自分で選べないため、内容によっては専門外や経験の浅い弁護士が担当することもある点には注意が必要です。

|

メリット |

デメリット |

| ・相談した弁護士にそのまま依頼できる ・公的な団体が運営しているため安心 |

・地域や相談内容によっては料金がかかる ・基本的に弁護士を選べない ・受付時間が限られている場合が多い ・1回あたりの相談時間に制限がある |

市区町村などの自治体でも、住民サービスの一環として無料の法律相談会を実施しており、近年ではオンライン相談に対応する自治体も増えています。

たとえば、堺市・町田市・川崎市などでは、オンラインの法律相談サービスを開始しています。

自治体の相談は原則無料で、住民であれば誰でも利用できるのが大きなメリットです。

ただし、月に数回の開催で、1回あたりの相談時間は15~30分程度と決められています。

また、複雑な案件は専門の弁護士に依頼する必要が出てくる場合もあります。

対応する弁護士が必ずしもその分野の専門とは限らないため、十分なアドバイスが得られないこともあります。

相談会の開催情報は、お住まいの自治体の広報誌や公式Webサイトなどで案内されています。

利用を希望する場合は、予約方法や対応分野について事前に問い合わせておくと安心です。

|

メリット |

デメリット |

| ・地域の住民であれば誰でも無料で相談できる ・初めてでも気軽に利用しやすい ・公的な団体が運営しているため安心 |

・基本的に弁護士を選べない ・受付時間が限られている場合が多い ・1回あたりの相談時間が短め |

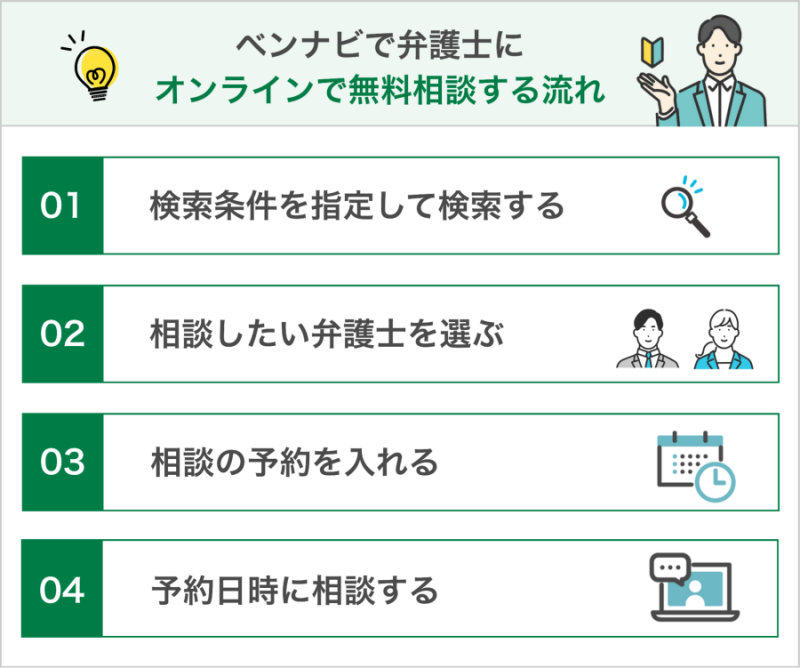

ベンナビでオンライン無料相談に対応した弁護士に相談する際の流れを、4つのステップで詳しく解説します。

準備から相談実施まで、スムーズに進められるよう各ステップで押さえるべきポイントも合わせてご紹介します。

「ベンナビ」のトップ画面で「お住まいの地域」と「相談したい内容」を選び、「オンライン相談可能」にチェックして「検索」ボタンをクリックします。

検索ボタンをクリックすると、指定した条件に合う弁護士や法律事務所が一覧で表示されます。

なお、地域を選ばない場合は、全国対応の弁護士が表示されます。

また、希望にあわせて「初回の面談相談無料」「休日相談可能」など検索条件を細かく設定することで、より自分のニーズに合った弁護士を効率的に見つけられます。

検索結果の一覧から相談したい弁護士を探します。

それぞれの事務所ページでは、弁護士のプロフィールや経歴・得意分野・過去の解決事例・料金体系などを確認できます。

複数の事務所を比較しながら、あなたの話を親身に聞いてくれそうか、信頼できそうかといった観点で、じっくりと検討しましょう。

なお、弁護士の選び方については「オンライン無料相談で信頼できる弁護士を選ぶ5つのポイント」で後ほど詳しく解説しています。

相談したい弁護士が決まったら、次は予約を取りましょう。

連絡は記載されている電話番号・メール・LINEを通じて行います。

予約時には、以下の情報を伝えるとスムーズです。

また、この段階で以下の点も確認しておくことをおすすめします。

予約日時になったら、指定されたオンライン会議ツールを使って相談を開始します。

相談をスムーズに進めるため、事前に以下の準備をしておきましょう。

相談中は重要なポイントをメモし、不明な点は遠慮せずに質問しましょう。

特に、事前に相談内容や資料を整えておくと、限られた時間を有効に活用し、的確なアドバイスを受けやすくなります。(相談時のコツについては後述)

弁護士へのオンライン無料相談は、従来の対面相談にはない多くの利点があります。

それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

オンライン相談の一番のメリットは、法律事務所へ出向く必要がないことです。

インターネット環境さえあれば、自宅や職場など、どこからでも相談できます。

移動時間や交通費を節約でき、仕事・育児・介護などで家を長時間空けられない方にとっては、非常に大きなメリットといえるでしょう。

また、地方に住んでいても、全国の優れた弁護士にアクセスできる点も非常に魅力的です。

たとえば、小さなお子さんがいる方でも、子どもが寝た後に自宅のリビングからオンラインで弁護士に相談し、トラブルの解決をスムーズに進められます。

「法律事務所に行くのは緊張する」「デリケートな内容なので直接会って話すのは抵抗がある」と感じる方にとって、オンライン相談は心理的な負担が少ない方法です。

画面越しの相談は、対面よりも緊張しにくいと感じる方も多く、特に状況を正確に伝えるべき初回の相談ではリラックスして弁護士と話すことが出来ます。

また、事務所によってはカメラをオフにして音声だけで相談することもできるため、プライバシーを重視する方も安心して悩みを打ち明けられます。

自宅などの慣れた環境で、周囲の目を気にせず、自分のペースで相談を進められるのは、対面相談にはない大きなメリットといえるでしょう。

オンライン相談では、離れた場所にいる家族や友人と一緒に相談できます。

たとえば、相続問題で遠方に住む兄弟姉妹と一緒に相談したり、離婚問題で実家の両親からアドバイスを受けながら相談したりできます。

関係者がそれぞれの場所から同時に相談に参加できるため、認識のズレを防ぎ、重要な意見をその場で共有しながら話を進められます。

物理的な距離を超えて関係者全員で問題解決に取り組めるのは、オンライン相談ならではの大きなメリットです。

オンライン相談では、相談内容を記録として残しやすいメリットもあります。

多くのオンライン会議ツールには録画・録音機能が備わっており、弁護士の許可を得て記録しておけば、後から何度でもアドバイスを聞き直せます。

また、チャット機能を併用すれば、重要な法律用語や手続きの流れ、次におこなうべきことなどをテキストで送ってもらうことも可能です。

対面や電話ではメモを取るのが精一杯で、後から「何て言っていたかな?」となりがちです。

オンラインなら、テキストログや画面キャプチャを活用でき、正確な情報を手元に残せます。

法的な問題は複雑なことが多く、一度の相談だけで全てを理解するのは難しい場合があります。

相談内容を録画・録音しておくことで、家族と内容を共有したり、次回の相談に向けて準備を整えたりする際に役立つでしょう。

弁護士との認識のズレや記憶違いを防ぐうえでも有効です。

オンライン無料相談は非常に便利ですが、いくつかのデメリットも存在します。

メリットだけでなくデメリットも正しく理解しておくことで、オンライン相談をより効果的に活用し、思わぬトラブルを避けられます。

ここでは、3つのデメリットとその具体的な対処法について詳しく見ていきましょう。

オンライン相談はインターネットを介しておこなわれるため、Wi-Fi環境が不安定だったり通信速度が遅かったりすると、音声や映像が途切れてしまう可能性があります。

重要な話の途中で接続が切れてしまうと、スムーズな相談の妨げになりかねません。

円滑なコミュニケーションのためには、安定したインターネット接続が不可欠です。

対処法として、以下のような方法が挙げられます。

また、相談開始前にビデオ通話の品質をテストしておくことをおすすめします。

音声が聞き取りにくい場合は、イヤホンやヘッドセットの使用も効果的です。

通信環境の不具合によって相談が中断した際の対応については、事前に弁護士と確認しておくと安心です。

たとえば、接続が不安定な場合は電話での対応に切り替えるなど、代替手段を決めておくとよいでしょう。

契約書や図面、大量の証拠写真など、複雑かつ枚数の多い資料は、画面越しでの説明が難しい場合があります。

対面であれば手元で指し示しながら説明できますが、オンラインでは資料の準備や共有にひと手間かかることも。

こうした不便を避けるためには、相談予約時に資料の共有方法について事前に弁護士に確認しておくと安心です。

メールでの送付やクラウドストレージの利用など、事務所の指示に従ってあらかじめ資料を送付しておけば、当日は弁護士も内容を把握したうえで相談を進められるため、スムーズに対応してもらえます。

複数の資料がある場合は、順番を整理して番号を振っておくと、相談中に効率的に参照できるためおすすめです。

オンライン相談では、表情や身振りといった微細なニュアンスが伝わりにくい点がデメリットです。

相談者の意図や感情の機微が十分に伝わらず、弁護士との間で理解にズレが生じることがあります。

特に、複雑な人間関係が絡む案件や、迅速な対応が求められる緊急性の高い事案では、資料や状況を直接確認できる対面相談のほうが適している場合もあります。

こうしたケースでは、まずオンラインで無料相談を利用し、弁護士の対応やアドバイスの方向性を確認しましょう。

そのうえで、必要に応じて対面相談に切り替えたり、ほかの弁護士にセカンドオピニオンを求めたりするなど、柔軟に対応することが大切です。

重要な決断を要する案件では、最終的に対面での詳細な相談を検討することをおすすめします。

オンラインで気軽に相談できるからこそ、信頼できる弁護士を慎重に選ぶことが重要です。

弁護士を選ぶ際には、以下の5つのポイントを確認しましょう。

これらのポイントを押さえることで、自分に合った弁護士を見つけ、安心して相談を進められます。

各ポイントについて詳しく見ていきましょう。

弁護士を選ぶ際は、自分の相談内容に関する分野で豊富な実績があるかどうかが重要なポイントです。

弁護士にはそれぞれ得意分野があり、実績が豊富な弁護士を選ぶことで、より効果的なサポートが期待できるためです。

実績を見極めるには、法律事務所のWebサイトなどで次のような点を確認しましょう。

こうした情報が具体的に示されている弁護士は、専門性や交渉力が高いと判断できます。

また、無料相談の場で「同じようなケースを扱ったことがありますか?」といった質問をしてみるのも有効です。

信頼できる弁護士を見極めるうえで、料金体系が明確であるかどうかも大切なポイントです。

無料相談の後に正式な依頼へ進む場合、「どの業務に対して、いつ、いくらの費用がかかるのか」を事前に丁寧に説明し、見積書などの書面を提示してくれる弁護士を選ぶようにしましょう。

費用の説明が曖昧な事務所に依頼してしまうと、「事前に聞いていなかった費用を請求された」といったトラブルが起きる可能性もあります。

少しでも疑問があれば、費用の内訳や支払い条件について遠慮せず確認することが大切です。

弁護士費用は、着手金や報酬金などいくつかの要素から構成されており、相場は案件の種類や複雑さによって異なります。

ワンポイントとして、相場を事前に調べておくことで、弁護士から提示された金額が適切かどうか判断しやすくなります。

弁護士費用の相場について詳しく知りたい方は「弁護士費用はどのくらい?分野別の相場と安く抑える方法」もあわせてお読みください。

弁護士選びでは、「相性のよさ」も非常に大切な要素です。

あなたの話にしっかり耳を傾け、疑問に対して丁寧かつわかりやすく説明してくれる弁護士を選びましょう。

法律問題は複雑で、解決までに時間がかかることもあります。

そのため、信頼できる相手でなければ、安心して任せることはできません。

無料相談では、弁護士の対応や話し方から以下のようなポイントをチェックしましょう。

「この人なら安心して相談できそう」と感じられるかどうかがポイントです。

一方で、高圧的だったり、一方的に話を進めたりするような弁護士は避けたほうがよいでしょう。

無料相談は、弁護士との相性を見極める絶好の機会です。

「この人なら信頼できる」と心から感じられるかどうか、ご自身の感覚を大切にしてください。

弁護士を選ぶ際は、口コミや評判はよいかもチェックしたいポイントです。

口コミは、実際にサービスを利用した人の率直な感想を反映しているため、高評価の口コミが多い事務所は利用者が満足している可能性が高いと期待できます。

また、口コミからは、公式サイトでは分かりにくい以下の情報も分かります。

法律事務所に関する口コミは、全国の弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ」などで確認できます。

ただし、口コミは個人の主観が含まれている場合もあるため、全てを鵜呑みにするのは危険です。

あくまで参考程度に留め、最終的には無料相談などで実際の対応を確認し、自分が納得できる事務所を選びましょう。

弁護士を選ぶ際は、営業時間や対応の柔軟さも大切な判断ポイントです。

法的手続きでは複数回の打ち合わせが必要になることもあります。

ストレスなく相談できる環境は、スムーズな問題解決に欠かせません。

特に、仕事・家事・育児などと両立しながら対応しなければならない方にとって、平日夜間や土日祝日にも相談できるかどうかは重要です。

また、緊急性の高い案件ではスピード感が求められるため、24時間対応や夜間対応の有無も事前に確認しておくと安心です。

弁護士とのオンライン無料相談は、多くの場合30分~60分程度と時間が限られています。

この貴重な時間を最大限に活用するためには、事前の準備が欠かせません。

これからご紹介する5つのコツをぜひ実践してみてください。

相談したい内容について、「いつ・どこで・誰が・何をしたか」といった事実関係を時系列で整理しておきましょう。

トラブルが発生してから現在に至るまでの経緯を簡単なメモにまとめておくだけで、相談が格段にスムーズになります。

事実関係が明確であれば、弁護士は問題を正確に把握し、より的確な法的アドバイスをしやすくなります。

感情的にならず、客観的な事実を整理することがポイントです。

相談内容に関連する資料があれば、できるだけ事前に集めておきましょう。

客観的な証拠は、弁護士が状況を正確に把握し、的確なアドバイスをおこなうために欠かせません。

資料は事前にスキャンしてデータ化し、法律事務所の案内に従ってメールやクラウドなどで共有しておくと、相談当日のやり取りがスムーズになります。

さらに、当日もすぐに確認できるよう、資料は手元に用意しておくと安心です。

オンライン相談では画面共有機能も活用できるため、デジタル化された資料があると非常に便利です。

資料が多い場合は、重要度順に整理しておくことをおすすめします。

無料相談の時間は、一般的に長くても1時間程度です。

限られた時間を有効に使うためにも、事前に弁護士に聞きたいことを整理し、質問リストを作成しておきましょう。

あらかじめ要点をまとめておくことで、弁護士も状況を把握しやすくなり、より的確なアドバイスが受けやすくなります。

また、「緊張して聞きそびれた」「あとで聞いておけばよかったと後悔した」などの聞き忘れも防げます。

たとえば、以下のような質問を3〜5つ程度に絞ってまとめておくとよいでしょう。

法的問題は複雑で、一度の相談で全てを理解するのは困難な場合もあるため、優先順位をつけて質問することが大切です。

オンライン相談を効果的におこなうためには、事前の環境づくりも重要です。

落ち着いて話せる、静かでプライバシーが守られる場所を確保しましょう。

周囲に雑音があったり、人の出入りがあったりすると、集中力が削がれるだけでなく、大切なアドバイスを聞き逃したり、話しづらさを感じたりすることもあります。

できれば一人になれる個室を選び、相談中は家族に声をかけて邪魔が入らないよう協力をお願いしておくと安心です。

照明も適切に調整して、顔がはっきり見えるようにしておくと、より良いコミュニケーションが図れます。

自分にとって少し不利に思えることであっても、嘘をついたり隠し事をしたりせず、正直に全てを話すことが非常に重要です。

弁護士には守秘義務があるため、相談者の秘密を厳守します。

交渉を有利に進めたいあまり、不利な情報を伏せたくなるかもしれませんが、正確な情報がなければ、弁護士も的確な対応策を立てられません。

その結果、かえって事態を悪化させ、ご自身に不利益が及ぶ可能性もあります。

信頼関係を築き、円滑に問題を解決するためにも、誠実な姿勢で相談に臨むことが大切です。

最後に、弁護士へのオンライン無料相談に関して、よくある質問とその回答をまとめました。

気になる質問があればぜひ回答をチェックしてみてください。

結論、適切な準備とコミュニケーションを心がければ、オンラインでも対面と同等の質で相談できます。

特に、通信環境や資料の共有方法について事前に確認しておくことが、オンライン相談を成功させるポイントです。

一方で、案件が複雑な場合や、表情・声のトーンといった非言語的なやりとりを重視したい方には、対面のほうが安心できると感じる場合もあります。

もし不安な場合は、まずはオンラインで相談してみて、必要に応じて対面相談に切り替えるなど、柔軟に活用することをおすすめします。

無料相談の時間は、一般的に30分〜60分程度です。

延長の可否や料金は、法律事務所やサービスによって異なるため事前に確認しましょう。

無料相談はあくまで初回のお試しという位置づけが多いため、時間制限が設けられています。

限られた時間を有効活用するために、事前の準備を十分に行い、優先順位をつけて相談することをおすすめします。

一部の相談プラットフォームや法律事務所では、ニックネームなど匿名での相談を受け付けている場合があります。

匿名での相談を希望する場合は、予約時にその可否を確認しましょう。

ただし、弁護士に具体的なアドバイスを求めたり、正式に依頼したりする際は、利益相反の確認などのため、実名や連絡先の開示が必要になるのが一般的です。

弁護士には守秘義務があるため、相談内容が外部に漏れることはありません。

安心して相談してください。

弁護士法により、弁護士は職務上知り得た秘密を保持する義務を負っています。

これはオンライン相談でも同様です。

安心して正直に全ての状況をお話しください。

無料相談後に必ずしもその弁護士に依頼する必要はありません。

相談だけで終了してもまったく問題ないため、ご安心ください。

無料相談は、あくまで問題解決の見通しや弁護士との相性を確認するための機会です。

相談した結果、アドバイスに納得できなかったり、費用面で折り合いがつかなかったりした場合は、遠慮なく依頼を見送ることができます。

複数の弁護士に相談して、最も信頼できると感じた方に依頼するのがよいでしょう。

弁護士へのオンライン無料相談は、時間や場所にとらわれずに法的サポートを受けられる、非常に便利なサービスです。

「自宅から気軽に相談できる」「心理的なハードルが低い」「記録を残しやすい」など、オンラインならではのメリットが多くあります。

ただし、オンラインだからこそ、自分に合った弁護士を選ぶことがより重要になります。

「ベンナビ」などのポータルサイトを活用することで、自分のニーズに合った専門的な弁護士を効率的に見つけられます。

法的問題を抱えている方は、まずは気軽にオンライン無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

今すぐ弁護士に相談したい方必見。全国対応で24時間365日受付可能な無料電話相談窓口を紹介します。深夜・早朝でも相談OK、相談前の準備すべきことも詳しく解説しま...

費用の目安やケース別の費用例を詳しく解説。相場より高額になるケースや弁護士費用を払えないときの対処法も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母が18歳以上の子ども・孫に財産を贈与する際、2,500万円までは贈与税がかからない制度です。この記事では、相続時...

遺産相続について無料相談したくても、どこに相談したらよいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。本記事では、相続について相談先の選び方や、相続について無料相...

公正証書遺言を司法書士に依頼しようと悩んでいる方は必見!この記事では、司法書士はもちろん、弁護士・行政書士に公正証書遺言案の依頼をしたときの費用をまとめました。

相続の相談をどこにすべきか迷っている方は多いのではないでしょうか。相続の相談先には、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などがありますが、ケースによってどこに相談...

弁護士に依頼を断られた経験はないでしょうか。弁護士に受任義務はないため、さまざまな理由で依頼を受けてもらえないことがあります。しかし、簡単に諦める必要はありませ...

法テラスとは、法的トラブルの解決をサポートしてくれる公的機関です。問題解決に役立つ情報提供のほか、弁護士との無料相談や弁護士費用の一時立替えなどのサポートもおこ...

【弁護士監修】遺産相続トラブルを解決したくて弁護士を探している人は必見です!本記事では、相続問題の解決実績が豊富な弁護士を紹介しています。また「どんな弁護士を選...

再転相続とは、相続人が熟慮期間中に相続の承認・放棄をする前に亡くなり、新たに相続が発生した状態のことです。通常の相続よりも手続きが複雑になるため注意が必要です。...

本記事では、京都市で利用できる相続の無料相談窓口を9つご紹介します。あわせてご自身の状況に合った専門家の選び方や、相談を有効活用するコツまで解説します。

函館市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

小樽市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

旭川市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

釧路市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

米沢市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

鶴岡市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

上山市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

天童市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

東根市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...