相続問題の無料相談は、弁護士にするのがおすすめです。

なぜなら、相続問題について最も幅広く対応できるのは弁護士だからです。「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」では、以下のような条件であなたの悩みに合った弁護士を探すことができます。

依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。

相続は突然やってきます。

「何から始めたらいいのか」「誰に相談すべきか」と戸惑う人も多いでしょう。

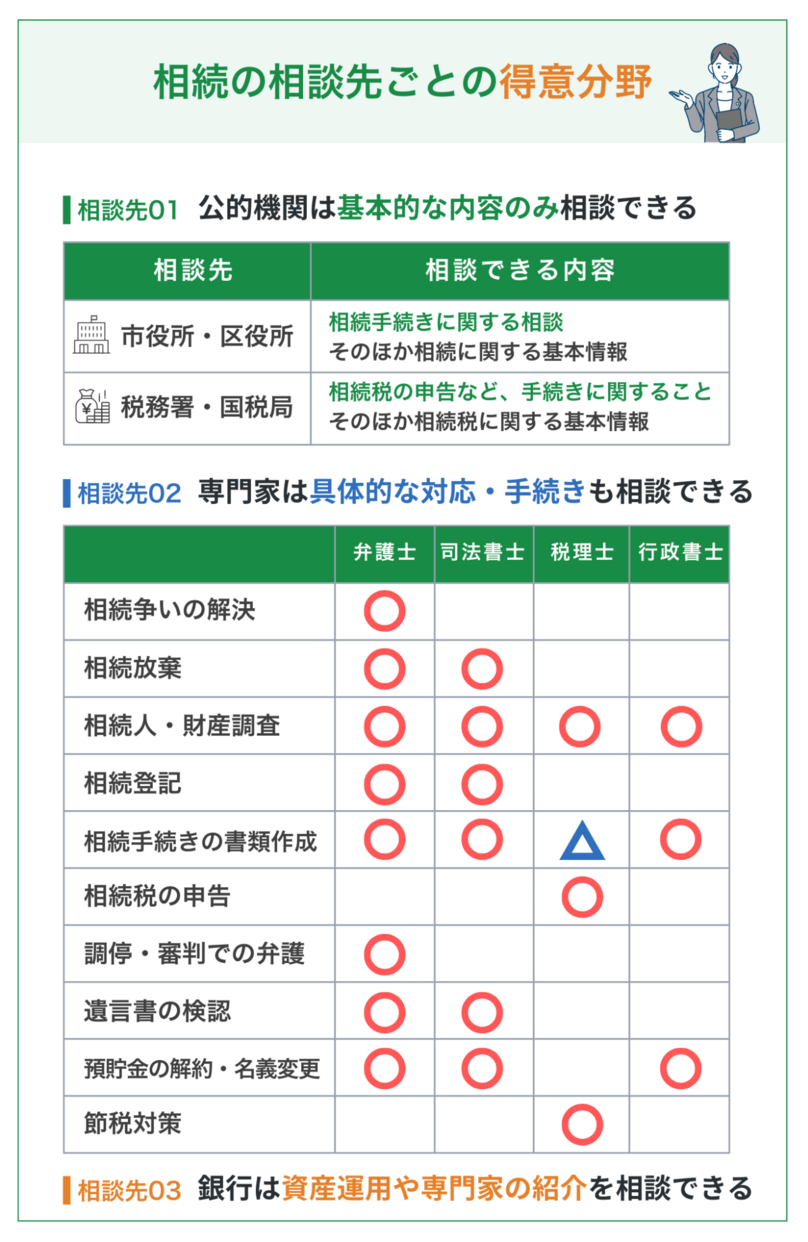

相続について相談できる専門家窓口は複数あるものの、得意とする専門分野や対応可能な業務範囲が異なるため、最適な専門家を選ぶ必要があります。

本記事では、弁護士・税理士・司法書士など、相続について無料相談できるおすすめの窓口を一覧で紹介。

それぞれの特徴や選び方、相談時のポイントも解説するので参考にしてください。

相続問題の無料相談は、弁護士にするのがおすすめです。

なぜなら、相続問題について最も幅広く対応できるのは弁護士だからです。「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」では、以下のような条件であなたの悩みに合った弁護士を探すことができます。

依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。

相続の無料相談は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士・法テラス・市区町村役場・税務署・信託銀行などでおこなえます。

各相談窓口には得意とする専門分野や対応可能な業務範囲が法律で定められているため、悩みの内容に応じて選ぶのが重要です。

相続で困ったことがあれば、弁護士に相談すれば間違いありません。

弁護士は、遺産分割協議や調停、遺留分侵害額請求、相続放棄など相続に関するあらゆる法的トラブルに対応できる唯一の専門家。

交渉や訴訟の代理は弁護士にしか認められていないため、ほかの士業では対応できない場面でも力を発揮します。

もちろん、遺言書や遺産分割協議書の作成といった作業だけでも弁護士に依頼可能です。

なお弁護士への相談は弁護士会や法テラスでもできますが、受付時間が短いのですぐに問い合わせできない可能性があります。

相続のことでお悩みなら、「ベンナビ相続」で弁護士に相談するのがおすすめです。

市役所や公的機関の無料相談は、平日の昼間にしか開いていないことがほとんどです。

でも「ベンナビ相続」なら、土日・祝日や夜間に相談できる法律事務所をかんたんに見つけられます。

さらに24時間いつでもメールや電話で問い合わせが可能。

無料相談ができる法律事務所も多数掲載しています。

特に仕事帰りや休日など、自身の都合に合わせて相談したい方におすすめの窓口です。

お住まいの地域と相談内容を選択するだけであなたにぴったりの弁護士が見つかります。

まずはお気軽に無料相談から始めてみましょう。

相続財産に不動産がある場合には、登記手続のプロフェッショナルである司法書士に相談するのがおすすめです。

司法書士は、不動産の相続登記手続や、法務局・裁判所に提出する書類作成(遺産分割協議書、相続放棄申述書、遺言書検認申立書など)を主におこなう専門家です。

なお、司法書士は紛争解決の代理はおこなえませんが、認定司法書士であれば簡易裁判所における140万円以下の紛争代理が可能です。

相続が発生して相続税の申告が必要なときは税理士に相談しましょう。

税理士は相続税の申告手続、納税額の計算、相続税評価額の算定、生前の相続税対策を専門としています。

相続税申告は非常に複雑で専門知識が必要。

財産評価や特例適用の判断を誤ると過大な納税や追徴課税のリスクがあるため、専門家のサポートが不可欠です。

相続手続の中でも、書類作成を主な業務とするのが行政書士です。

相続人調査のための戸籍謄本類の収集や相続人間で争いのない場合の遺産分割協議書、事実証明に関する書類(内容証明郵便など)、そして自筆証書遺言の原案作成などをサポートしてくれます。

弁護士に依頼したいが経済的に余裕がない場合は、法テラス(日本司法支援センター)に相談しましょう。

法テラスは、収入や資産が一定基準以下の方が利用できる公的機関。

ひとつの案件につき3回まで無料で相談できるほか、弁護士費用の立替払いを受けられる可能性もあります。

しかし、必ずしも相談したい分野に特化した弁護士を選べるわけではない点に注意しましょう。

相続が発生し、「いったい何から始めたら良いのかわからない」という場合は、まず市役所や区役所の窓口を訪ねてみるのもおすすめ。

全国の市役所や区役所では、住民サービスの一環として弁護士や税理士などによる無料相談会を定期的に実施しています。

公的機関が提供する相談窓口のため安心して利用できるでしょう。

無料相談会は時間や回数に制限がある場合が多く、予約が必要なケースもあるため、事前に確認してください。

相続税の申告書の書き方や具体的な手続き方法、税法上の一般的な解釈など、相続税に関する基本的な疑問点やルールは、税務署や国税局の無料相談窓口で確認できます。

税務署は国税の賦課・徴収をおこなう行政機関。

納税者からの一般的な税務相談に応じる窓口を設けています。

ただし、具体的な節税アドバイスや個別の複雑な税務判断、申告書の作成代行はおこいません。

個別の対応が必要な場合は税理士に依頼しましょう。

相続財産に預貯金や有価証券といった金融資産が多い場合は、信託銀行も相談先の候補。

信託銀行では、遺産の管理・運用、遺言信託(遺言作成から保管、執行までを担うサービス)、遺産整理業務といった、金融資産を中心とした相続手続のトータルサポートに関する相談が可能です。

ただし多くの場合、弁護士や税理士、司法書士と提携しているため、実際の法的・税務的な手続きは提携専門家がおこないます。

別途費用がかかることもある点には十分注意してください。

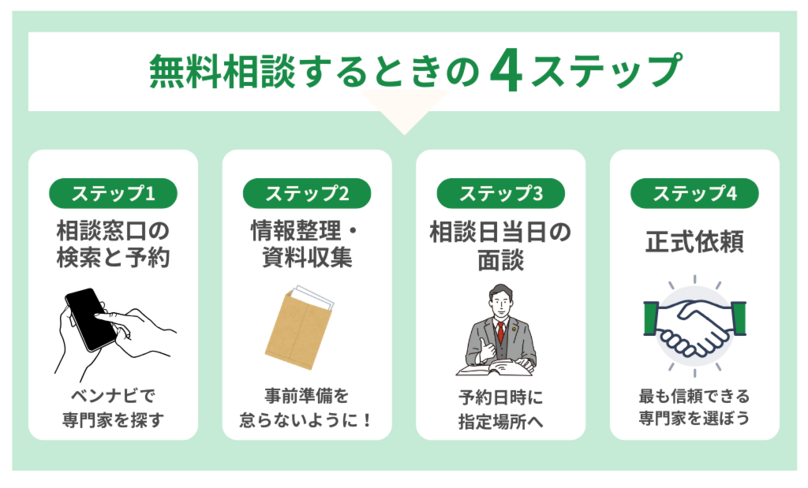

相続の無料相談は、一般的に予約が必要です。

事前に予約もしくは問い合わせをしたうえで相談を受けましょう。

また、事前準備をしっかりしておくと、時間を無駄にしない効率的な無料相談ができます。

まずは「ベンナビ相続」やインターネット検索などで専門家・窓口を見つけ、相談の日時を予約しましょう。

多くの無料相談は事前予約制です。

窓口によって対応できる得意分野が異なるため、まずは情報収集して自分に合った場所を見つけ、確実に相談できる枠を確保してください。

「遺産分割でもめている」「相続税について知りたい」など、具体的な悩みがわかっている場合は、それに強い専門家を探すのが効率的です。

予約の際に、大まかな相談内容を伝えておくと、当日の相談がスムーズに進むでしょう。

相談日までに必要な情報を整理し、関連書類を準備しておきましょう。

情報や資料が揃っていると、専門家が状況を迅速かつ正確に把握でき、限られた時間内で効率的に相談できます。

たとえば「誰が亡くなり、相続人はだれか」「どのような財産があるか」は最低限伝える必要があります。

また、相談内容に応じて遺言書や預金通帳、不動産に関する書類も用意しましょう。

相談当日は整理した内容を伝えて専門家からの質問に答え、アドバイスや提案を受けます。

気になることやわからない点は遠慮なく質問し、専門用語がわからない場合は簡単な言葉での説明を求めましょう。

無料相談であっても、積極的に疑問を解決することが大切です。

無料相談で得たアドバイスや費用見積もりなどを持ち帰り、「その専門家に正式に依頼するのか」、もしくは「どの専門家に依頼するか」を判断します。

無料相談はあくまで情報収集や専門家との相性確認の段階。

本格的な業務依頼は有料契約が前提となるため、複数の選択肢を比較して、最も信頼できる専門家を選びましょう。

なお、慌てて決める必要はありません。

家族と相談したり、提案内容を整理する時間を取ることで、より良い選択ができます。

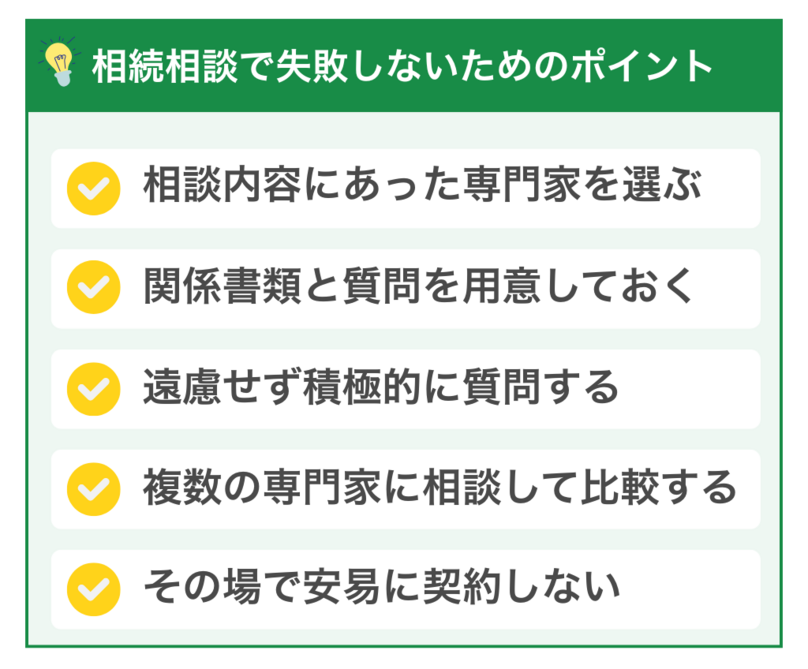

限られた相続相談の機会を有効に活用するにはポイントがあります。

自分にとって本当に信頼できる、問題解決に最適な専門家を見つけるために理解しておきましょう。

相談先の専門家が、「相談内容に精通しているか」「相続案件に力を入れて取り組んでいるか」を確認しましょう。

相続と一口に言っても、法的な紛争解決、税務処理、不動産登記、書類作成など分野はさまざま。

専門外の分野では的確なアドバイスや最善の解決策が得られないかもしれません。

たとえば法律事務所のホームページを見れば、次の部分で得意分野が合っているかを判断できます。

また初回相談時に、同様のケースの取り扱い経験について具体的に質問するのも有効です。

無料相談の限られた時間を最大限に活かすには、「①関係書類の整理・持参」「②相談内容と質問事項のメモ作成」という2つの事前準備が非常に重要です。

事前準備をしっかりおこなうと、状況を漏れなく専門家に伝えることができ、専門家からも的確で具体的なアドバイスを受けられます。

「ただの相談だから」と遠慮せずに、疑問点は納得いくまで質問するのも重要です。

法律や税務の専門家は、一般の方には馴染みのない言葉を使うこともあります。

もし回答が曖昧だったり、専門用語が多くて理解できない場合は、聞き返したりわかりやすい言葉での説明を求めましょう。

特に無料相談の場合、「無料で話を聞いてもらってるのに悪いから…」と躊躇する人は珍しくありません。

しかし遠慮して質問をためらうと、せっかくの相談が無駄になります。

時間と手間が許すのであれば、2カ所~3カ所の専門家の無料相談を利用し、アドバイスの内容、人柄、費用見積もりなどを比較検討するのがおすすめです。

一人の専門家の意見だけでは、そのアドバイスが本当に自分にとって最善なのか、ほかの選択肢はないのかを判断するのが難しい可能性があります。

無料相談後に必ずその専門家に依頼する必要はないため、納得のいく専門家を探しましょう。

相談した専門家ごとに、提案内容、費用、対応の良さ、専門性の高さなどを表にまとめて比較すると、客観的に判断しやすくなります。

無料相談を受けて「この専門家は良さそうだ」と感じたとしても、その場で正式な契約を結ぶのは避けるのが賢明です。

相続問題は費用が高額になることが多く、解決まで長い期間を要する可能性もあります。

一度持ち帰って冷静に検討したり、家族と相談する時間をもちましょう。

焦って契約してしまうと、「もっと慎重に選べばよかった」と後悔することになりかねません。

相続問題を専門家に依頼するときの費用は、相談先の専門家(弁護士、司法書士、税理士など)によってさまざま。

依頼する業務内容や遺産の規模、案件の複雑さによって変動し、数十万円、場合によっては数百万円以上の費用がかかることもあります。

|

弁護士 |

10万円~獲得金額の20%前後 |

|

司法書士 |

3万円~15万円程度 |

|

税理士 |

遺産総額の0.5%~1.0%程度 |

|

行政書士 |

1万円~10万円程度 |

弁護士費用は、主に「相談料」「着手金」「成功報酬(報酬金)」「実費・日当」で構成され、相談内容や遺産総額、紛争の程度に応じて変動します。

相談内容別の具体的な費用相場は次のとおりです。

|

遺産分割協議の代理交渉 |

獲得金額の20%前後 |

|

産分割協議書の作成 |

10万円~20万円 |

|

遺言書作成 |

10万円~20万円 |

|

相続放棄の手続き代行 |

5万円~15万円 |

|

遺留分侵害額請求 |

獲得金額の20%前後 |

遺産分割協議・調停・審判など紛争性の高い案件ほど高額になる傾向がありますが、遺言書の作成や相続放棄の手続きなどであれば15万円前後の手数料で済みます。

詳しくは次の記事も参考にしてください。

司法書士の費用は、不動産の相続登記で5万円~15万円程度、遺産分割協議書作成で10万円以下が目安。

対象不動産の数や評価額、相続関係の複雑さによって変動します。

具体的には次のとおりです。

|

相続登記(名義変更) |

5万円~15万円程度 |

|

遺産分割協議書作成 |

3万円~10万円程度 |

|

相続放棄申述書作成 |

3万円~5万円程度(1名あたり) |

|

遺言書作成サポート(自筆証書、公正証書) |

5万円~15万円程度 |

弁護士に依頼するよりも低額になるケースが多いでしょう。

なお、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%など)の実費が別途必要です。

税理士への相続税申告代行費用は、一般的に基本報酬として遺産総額の0.5%~1.0%程度が相場です。

たとえば遺産総額が5,000万円の場合、基本報酬として25万円~50万円程度がかかります。

ただし財産の種類(不動産や非上場株式の評価が複雑な場合など)や評価の複雑さ、相続人の数により加算報酬として数万円~数十万円程度が発生することがあります。

なお、多くの税理士事務所では最低報酬額を設定しているため、相談の時点で料金システムを確認しておきましょう。

行政書士費用は、相続人調査のための戸籍謄本収集代行や遺産分割協議書作成で5万円前後と、ほかの士業と比較して比較的安価な場合が多いです。

具体的な相場は次のとおり。

|

戸籍謄本収集代行 |

2万円~5万円程度 |

|

遺産分割協議書作成 |

3万円~8万円程度 |

|

自動車の名義変更手続 |

1万円~3万円程度 |

|

遺言書作成サポート(自筆証書遺言の原案作成など) |

数万円~十数万円程度 |

行政書士の業務は主に官公署への提出書類作成や事実証明に関する書類作成の代行。

紛争介入や登記・税務代理はおこなわないため、その分、費用を抑えられる傾向にあります。

ここまで見てきた相続の相談先をどこにすべきか迷っている方の中には、「みんなはどこに相談してるの?」と気になることもあるのではないでしょうか。

ここでは相続トラブルの経験者344人に、どこに相続の相談をしたのかアンケートで調査を実施しました。

調査の結果、相続の相談先として最も多かったのは「弁護士」という結果でした。

続いて多かったのは、司法書士や税理士といった士業で、各分野の専門家への相談が多いことがうかがえます。

弁護士は、各専門家の中でも相続問題や相続手続について最も幅広く対応できるので、まず困ったら弁護士に相談するのがおすすめです。

最近では、初回無料相談やメール相談を受け付けている法律事務所も多く、ほかの専門家を紹介してもらうことも可能です。

どこに相談すべきか、誰に依頼すべきかを相談する意味でも、一度弁護士との無料相談を利用してみるとよいでしょう。

|

調査対象 |

20歳以上の男女5,000人のうち、相続トラブルを経験した344人 |

|

全調査対象の年代割合 |

20代(9.2%)、30代(17.8%)、40代(26.6%)、50代(26.3%)、60代(15.6%)、70代(3.9%) |

|

調査期間 |

2023年11月24日~2023年11月28日 |

|

調査方法 |

Freeasyを用いたインターネットリサーチ |

相続の相談先はひとつではありません。

トラブルの解決を目指すなら弁護士、不動産登記なら司法書士、相続税の申告なら税理士といったように、悩みの内容に応じて選ぶことが大切です。

どの窓口が適しているか迷ったら、市区町村や法テラスなどの公的機関を利用してアドバイスを受けるのもひとつの方法でしょう。

相続相談で失敗しないためには、あらかじめ必要な情報や書類を揃えておくのも重要。

すぐに契約せず、複数の専門家から話を聞いて比較すると、後悔する可能性を減らせます。

まずは「ベンナビ相続」で弁護士を探し、気軽な無料相談から始めてみてください。

今すぐ弁護士に相談したい方必見。全国対応で24時間365日受付可能な無料電話相談窓口を紹介します。深夜・早朝でも相談OK、相談前の準備すべきことも詳しく解説しま...

費用の目安やケース別の費用例を詳しく解説。相場より高額になるケースや弁護士費用を払えないときの対処法も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母が18歳以上の子ども・孫に財産を贈与する際、2,500万円までは贈与税がかからない制度です。この記事では、相続時...

遺産相続について無料相談したくても、どこに相談したらよいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。本記事では、相続について相談先の選び方や、相続について無料相...

公正証書遺言を司法書士に依頼しようと悩んでいる方は必見!この記事では、司法書士はもちろん、弁護士・行政書士に公正証書遺言案の依頼をしたときの費用をまとめました。

相続の相談をどこにすべきか迷っている方は多いのではないでしょうか。相続の相談先には、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などがありますが、ケースによってどこに相談...

弁護士に依頼を断られた経験はないでしょうか。弁護士に受任義務はないため、さまざまな理由で依頼を受けてもらえないことがあります。しかし、簡単に諦める必要はありませ...

法テラスとは、法的トラブルの解決をサポートしてくれる公的機関です。問題解決に役立つ情報提供のほか、弁護士との無料相談や弁護士費用の一時立替えなどのサポートもおこ...

【弁護士監修】遺産相続トラブルを解決したくて弁護士を探している人は必見です!本記事では、相続問題の解決実績が豊富な弁護士を紹介しています。また「どんな弁護士を選...

再転相続とは、相続人が熟慮期間中に相続の承認・放棄をする前に亡くなり、新たに相続が発生した状態のことです。通常の相続よりも手続きが複雑になるため注意が必要です。...

本記事では、京都市で利用できる相続の無料相談窓口を9つご紹介します。あわせてご自身の状況に合った専門家の選び方や、相談を有効活用するコツまで解説します。

函館市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

小樽市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

旭川市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

釧路市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

米沢市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

鶴岡市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

上山市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

天童市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...

東根市には、無料の相続相談ができる窓口が多く設置されています。 遺産相続について悩んでいる方は、まずは無料の相続相談を利用することで、問題解決につながる有効な...